Antonio Carmona.- Casi cincuenta años tenía el inglés Abel Chapman en 1901, cuando se dejó seducir por lo que él denominó “La España inexplorada”, expresión que dio título a su libro. Vastas extensiones de territorio de las que Fuencaliente con su Balneario y buena parte de Sierra Morena forman parte. Abel Chapman fue escritor, naturalista, cazador y un magnífico dibujante, entre otros oficios. Llegó a una España ganadera y agraria de subsistencia con tremendas desigualdades sociales y económicas. La exigua clase media con cierta formación académica se concentraba en unas pocas ciudades. El país estaba gobernado por la monarquía liberal, que no democrática, de Alfonso XIII, a quien el escritor define como “un consumado deportista”. El joven rey estaba aún bajo la regencia de su madre María Cristina de Habsburgo, quien aparece en la dedicatoria del libro con este comentario: “con profundo respeto de sus devotos y agradecidos siervos”.

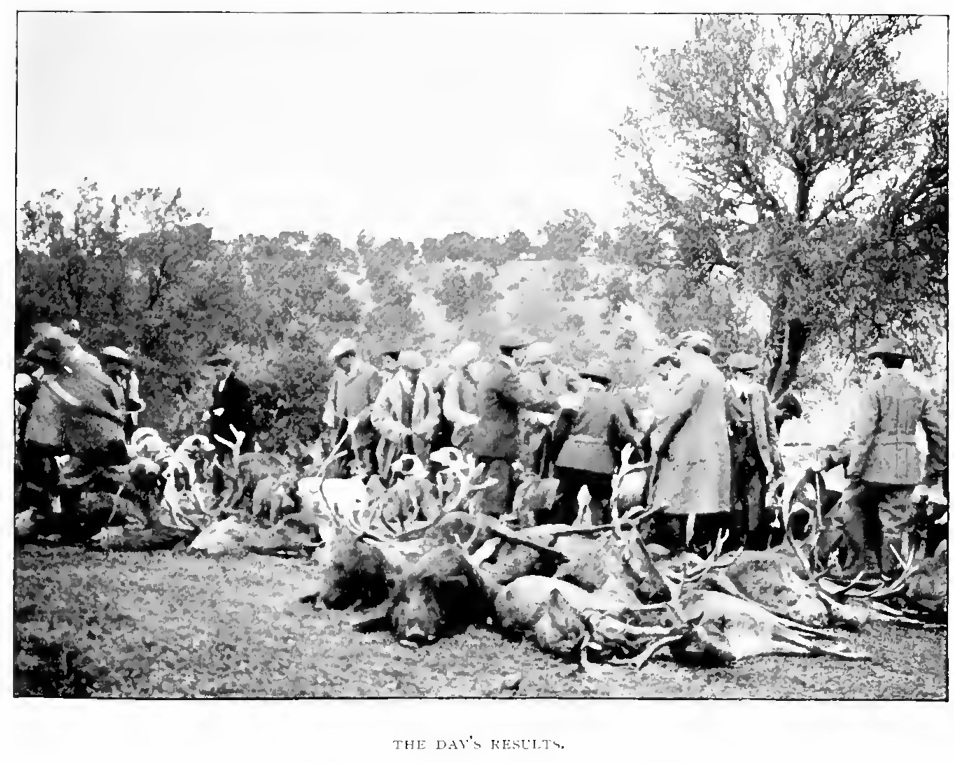

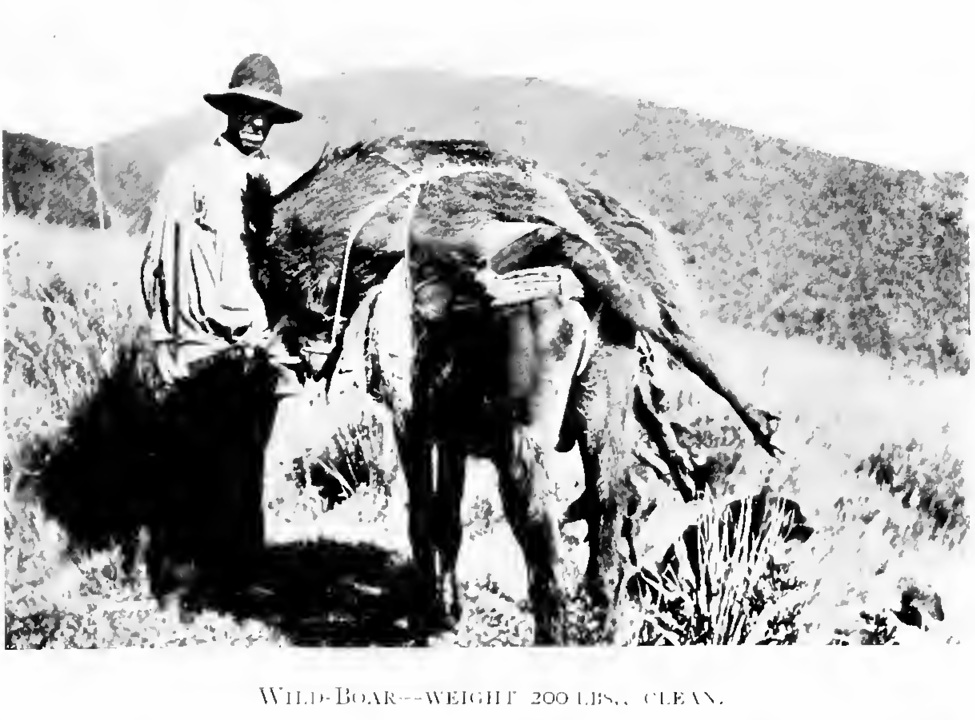

En aquella España casi decimonónica, Abel Chapman conoció al también inglés Walter J. Buck. Desde muy joven vivió en nuestro país. Más tarde se casó en Jerez de la Frontera, donde se le conocía por “don Gualterio”, dedicándose a la exportación de vinos y ostentando, además, el cargo de vicecónsul de la corona británica. Entre ambos escribieron y publicaron varios libros. Uno de ellos, “Unexplored Spain” (“La España inexplorada”, libro que tratamos en estas líneas), dedica varias páginas a Sierra Morena y, sobre todo, a Fuencaliente y Sierra Quintana. Consideraban que nuestra tierra no era sino “un paraíso cinegético” y “uno de los países más salvajes de Europa”. Entiéndase la palabra “salvaje” no en sentido peyorativo, sino todo lo contrario, una tierra que conserva su carácter primigenio e indómito. Abel Chapman insistió siempre en la enorme variedad de biotopos en unas sierras “sin apenas asentamientos humanos”, en una península que sirve de ruta idónea para las aves migratorias de Eurasia a África.

Los autores no se conformaron con llevar a cabo una narración exhaustiva de lances cinegéticos o una descripción de especies y flora autóctona, que por supuesto abundan en el libro con gran profusión. Además, nos ofrecieron una jugosa estampa de la sociedad que lo habitaba. Se dispusieron a disertar sobre lo que se les antojó más importante: las personas. Un libro plagado de detalles antropológicos y culturales, sobre los bandoleros serranos, las romerías o las corridas de toros. En no pocas ocasiones se erigen en portavoces denunciantes de los abusos, la miseria, el analfabetismo y explotación a la que muchos autóctonos estaban sometidos. El paisaje y su orografía quedan perfectamente retratados en pasajes como éste:

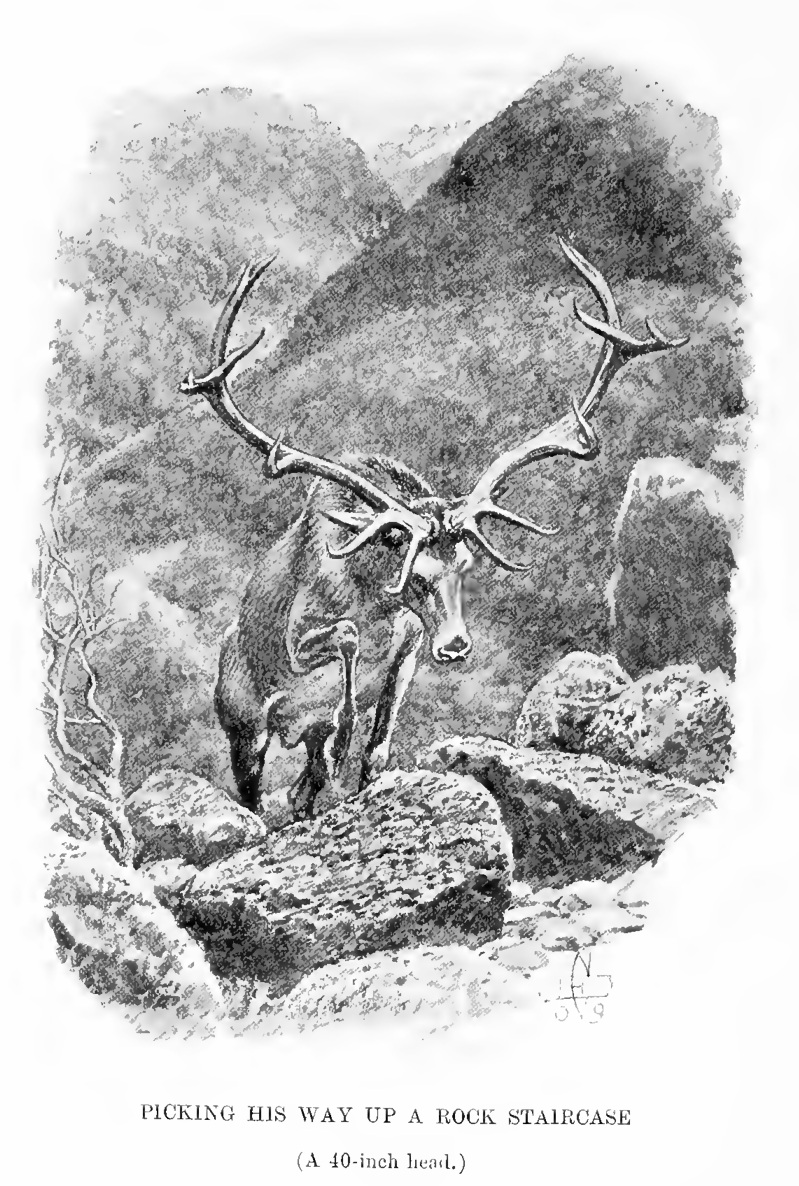

“Estas formaciones rocosas son soberbiamente abruptas. Grandes riscos desprendidos, macizos y cubiertos de musgo, sobresalen perpendicularmente de escabrosos acantilados, o bien sobresalen enormes monolitos, cada uno con un contorno rectilíneo tan exacto, que uno se pregunta si son realmente obra de la naturaleza y no una legendaria fortaleza de los antiguos godos o moros. Sin embargo, a pesar de su imponente contorno, sus riscos y precipicios están lo suficientemente dispersos y desprendidos (con intervalos transitables entre ellos). Estas singulares formaciones pétreas atraen a un amante incondicional de las rocas como lo es la cabra montés…”.

Décadas antes, la reina Isabel II había creado un título nobiliario, allá por 1868, a favor de José María López de Carrizosa y Pavón: “el marquesado del Mérito”. En 1882 le sucedió su hijo José López de Carrizosa y Garvey como segundo marqués del Mérito y fundador de una firma bodeguera en Jerez de la Frontera. Puesto que, como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan, dicho marqués del Mérito resultó ser el propietario de extensos terruños en Sierra Quintana, en el término de Fuencaliente (en el texto original siempre se la denomina “Fuen-Caliente”), muy cerca del límite con Andalucía y, específicamente, con la provincia de Córdoba. Él mismo pondría al tanto a los dos autores que nos ocupan de la existencia de un reducido grupo aislado de la especie que ambos ingleses estaban buscando: la cabra montés. Aquí habían desarrollado estas cabras salvajes unas hábiles estrategias nocturnas ante el acoso de la población autóctona:

“En esta época (1901), los íbices ibéricos supervivientes se habían reducido a un mero puñado. Afortunadamente, aquí como en otras partes de España, durante los cinco años siguientes se despertó el interés tardío de los terratenientes españoles por salvar esta especie. El propietario de las sierras mencionadas (el marqués del Mérito) nos ha facilitado los últimos detalles sobre la cabra montés y otras bestias salvajes que habitan allí:

“De todas las especies, la cabra montés (nos escribe) resulta ser la pieza más difícil de cazar, lo que queda probado por el hecho de que en las tierras que poseo en Sierra Quintana (aunque hasta años recientes no estuvieran protegidas y en las inmediaciones de un pueblo donde cada hombre era un cazador) los cazadores locales no han logrado exterminar la especie. Sus medios de defensa, además de su olfato penetrante y aguda vista, consisten principalmente en los inaccesibles abrigos naturales de estas montañas, en las que la cabra montés busca refugio invariablemente, en el momento en que se da cuenta de que la persiguen. En estas cuevas las cabras hispánicas acostumbran a pasar el día entero, sin salir nunca a alimentarse, salvo durante la noche.

Varias noches espantosas pasaron también nuestros dos protagonistas extranjeros en “Fuen-Caliente”. Bien pertrechados y equipados, su intención era dormir en tiendas de campaña para evitar la posada del pueblo. Pero un vendaval de levante, cuando se hallaban en lo más alto de la sierra, les hizo cambiar de opinión. Tres días con sus respectivas noches pasaron en una habitación de reducidas dimensiones (3.60×1.20 metros), con un único ventanuco que, si lo habrían, dejaba entrar un incesante torrente de nieve y si la cerraban, no disponían de más luz que la que le proporcionaba una mariposa, término para el que usan en su libro la palabra castellana “mariposa” y seguidamente explican en inglés: “mecha de algodón flotando en un cuenco de aceite de oliva”. Antiguas lamparillas que, por cierto, algunos hemos conocido en casa de nuestras abuelas, quienes las encendía para crear un ambiente de respeto y recuerdo por los que ya no estaban.

Lo cierto es que pasaron casi ochenta años hasta que este libro se editara traducido al español. La última publicación fue apadrinada por la Junta de Andalucía y por el Patronato del Parque Nacional de Doñana, lugar repetidamente visitado por Abel Chapman y “don Gualterio”, al que solían denominar como “cazadero histórico”. Por lo que hemos podido comprobar, no es nada fácil conseguir uno de estos ejemplares en castellano, por más que sería todo un logro que este libro estuviera en las estanterías de alguna biblioteca pública castellanomanchega, especialmente en la de Fuencaliente (si es que no está ya allí, lo cual ignoramos), así como llevar a cabo un reconocimiento y homenaje a estas dos personalidades que recorrieron, sintieron y expresaron sin ambages una gran querencia por nuestra tierra. Se halla en nuestro poder un ejemplar original escrito en inglés, editado en Londres en 1910 con más de doscientas ilustraciones y, por supuesto, queda a disposición de cualquiera que desee consultarlo. Se puede decir, sin exagerar lo más mínimo, que este libro es uno de los primeros tratados sobre la gran diversidad ecológica de la península y no podemos permitir que una obra de esta envergadura sea una desconocida para el gran público, ni mucho menos que caiga en el olvido.

Abel Chapman ya nos advertía hace más de un siglo que “no conocemos ni comprendemos suficientemente aún los mecanismos internos de la naturaleza para embarcarnos en una alocada especulación de sus recursos”. Refiriéndose, por ejemplo, a la extracción desmedida en los acuíferos con fines agrícolas. Por desgracia, ya conocemos las tristes consecuencias de tal sobreexplotación en las Tablas de Daimiel, otro de los enclaves frecuentados por ellos y descritos en este libro. Así mismo, manifestaba su sorpresa ante el uso y significado de la palabra, también en español en la versión original, “alimañas” con la que se denominan especies como la del lince ibérico, la mangosta, la gineta, el tejón, la nutria y similares. Pero lo que menos alcanzaba a comprender era el pequeño número de españoles dispuestos a valorar la “joya agreste” que les brindaban los maravillosos parajes de su propio país. A ver, Abel, tampoco es que este particular haya cambiado mucho en los últimos 125 años.