Antonio Carmona.- Ya ha amanecido. El parking de Peña Escrita, en el término de Fuencaliente, está vacío. El caminante lleva un rato pensándolo. Hoy no va a fotografiar el magnífico abrigo que alberga las pinturas de Peña Escrita. Lo ha fotografiado antes cientos de veces al amanecer, al atardecer, a plena luz del sol, nublado, estando sobrio, con algunos vinos de más… Mientras ratifica este razonamiento va desenfundando la cámara y dispara varias veces. “Pero hoy la luminosidad le incide de forma diferente”, se justifica. Camina hacia el este. El sol aún no está lo suficientemente alto como para dar luz nítida a esta entalladura que se ha entretenido en esculpir el arroyo que da nombre a la zona. A espaldas del caminante se manifiesta un invitado de piedra, de piedra lunar. Siente esa sensación pueril de que la luna le observa y se pregunta si la luna también se sentirá permanentemente observada por nosotros. No sabe la suerte que tiene al estar a salvo de nuestras uñas depredadoras. Por ahora.

Sobre la ladera se esparcen peñones de cuarcita. Las más cercanas al camino se han aprovechado como soporte para pintar señales que corroboran la ruta. Son peñones de tamaño mediano y algunos ofrecen una superficie blanquecina con ínfulas marmóreas. Se podrían labrar como sillares para formar parte de los muros en un monumento cualquiera o quién sabe si incluso servir de materia prima para una escultura. Se podrían modelar a nuestra imagen y semejanza… Aunque, bien pensado, es precisamente aquí, desparramadas sobre un mar de agujas de coníferas, donde y como mejor se encuentran.

El camino de Peña Escrita se dirige al sur, pero nuestro caminante ha de seguir por la bifurcación que le dirige hacia el este después de un cruce repleto de señalética y paneles informativos. El paisaje está ataviado de pino y enebro, engalanado de jara y romero. Camina a buen paso cuesta arriba, a contracorriente, por el margen derecho del arroyo. Los farallones pétreos resplandecen sobre esta superficie, en la solana del Barranco de Peña Escrita. Los riscos más altos en la umbría de Nalmanzano, en la otra vertiente del arroyo, apenas han sido matizados por unos rayos de sol que afilan sus contornos.

Al cruzar el arroyo, unos cuarenta minutos después de la salida, el camino deja de ser camino y se transforma en senda sinuosa. Ahora, el caminante se desenvuelve en plena umbría. Hace fresco. Por primera vez se le pasa por la cabeza que lo positivo de estas rutas en permanente cuesta arriba, es que el retorno es cuesta abajo. El contraste entre solana y umbría es poco menos que hipnótico, mágico… Por algunas zonas, la vegetación es tan tupida que apenas puede ver la vertiente opuesta de paredones monumentales iluminados por el sol. Él camina al margen de pedrizas acolchadas de musgo y una continuidad arbórea donde el madroño cobra protagonismo. No puede resistir la tentación de coger uno de sus frutos rojos y paladear la crema interior anaranjada y granulosa, cuyo sabor le retrotrae a recuerdos de una adolescencia montuna.

Por fin alcanza una cota en la que recibe de primera mano los rayos del sol. Se agradece en esta mañana fría de noviembre. Más adelante llega a una superficie pétrea relativamente despejada de vegetación. Alguien ha bautizado este lugar como “Mirador del Barranco de Peña Escrita” en Google Maps, y ciertamente es un mirador enclavado en la punta de la bisectriz en la gran “V” que conforman las alineaciones de la sierra de Dornilleros y de Navalmanzano por el que corre el arroyo de Peña Escrita hacia el oeste. Las vistas desde aquí son impresionantes, por usar un calificativo que, sin duda, se queda corto. El caminante intenta ubicar mentalmente sobre el paisaje los yacimientos de pinturas esquemáticas que conoce, un mapa mental que en su día intuyó expresado en uno de los paneles esquemáticos de Peña Escrita. Pero, claro, eso son solo teorías. Es éste el punto idóneo donde hacer un alto en el camino y pelar una mandarina para que se te quede el olor de la cáscara impregnada en la yema de los dedos, más que nada. El lugar idóneo para fumarse un cigarrillo. “¡Qué lástima que haya dejado de fumar!”, piensa. Es consciente de que en un lugar recóndito de la mochila atesora un cigarrillo. ¡Ya veremos!

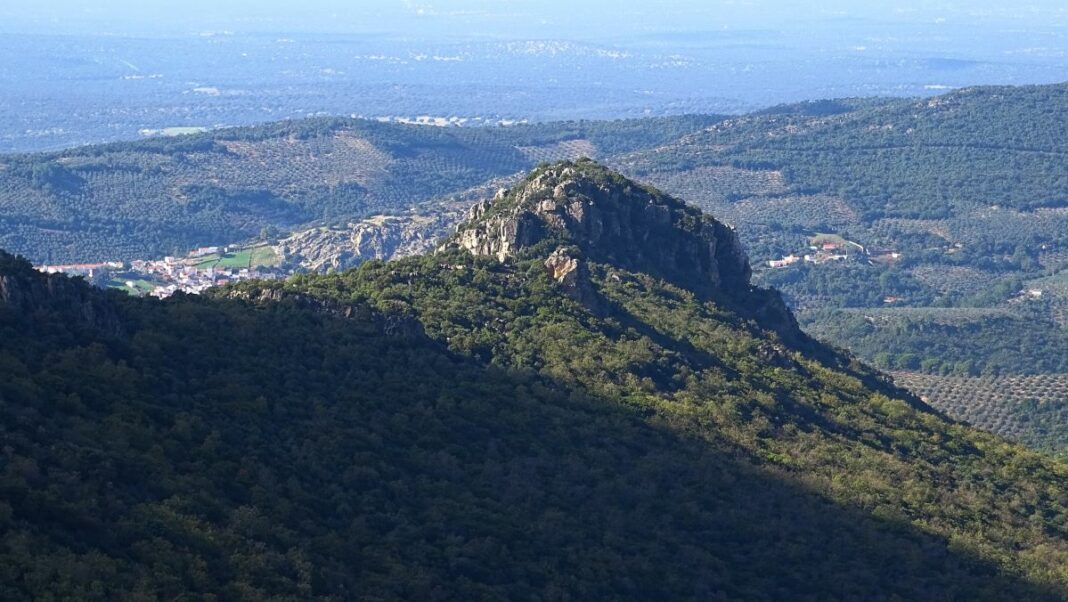

Más adelante, sobre unas preciosas lastras, hay que cruzar de nuevo el arroyo. Por aquí escasean los indicadores y esos entrañables montoncitos de piedras que te guían. El sendero atraviesa un singular bosquecillo de robles melojos y le lleva a una represilla que bordea hasta encarar una última y pronunciada pendiente —“el retorno es cuesta abajo”, se repite a sí mismo por enésima vez— que sube mientras se deleita con las formas puntiagudas de los crestones cuarcíticos, adornados con algún árbol que recorta su silueta sobre un cielo azul, del tipo azul cielo castellano. Ha llegado al collado de Dornilleros u Hornilleros, a 1227 metros de altura sobre el nivel de un mar que no se ve, a pesar de la amplitud del rango de visión que le muestra al norte parte del valle del río Montoro y el Morrón de la Plaza, flanqueando el estrecho de Valdoro.

En el collado, la señalética le indica diferentes rutas posibles a recorrer en otras dos direcciones. Otro día será. Hay que volver sobre lo andado. Han sido dos horas y media de caminata y la vuelta se presume más liviana y breve. La luz solar ha conseguido a estas horas del día infiltrarse en la penumbra de la umbría. El musgo y los millones de gotitas que lo cubren despiden destellos flamígeros.

Hoy, al caminante, no sabe muy bien por qué, le han llamado la atención esos árboles solitarios, aupados en lo más alto de los riscos. “A hombros de gigantes”, piensa. “¿Quién usó esa expresión? Newton, creo o cualquier otro de esos. ¡Vaya usted a saber! El árbol se ha subido aúpa sobre hombros de gigantes de piedra, como en los cuentos.” Desde ahí se tiene más perspectiva, se evidencian más puntos de vista. El árbol ha aprendido a sobrevivir en un medio con largos períodos de sequía, una nutrición exigua, con lluvias irregulares, vientos caniculares o gélidos. Ha recibido una herencia milenaria, una sabiduría que ahora le permite sobrevivir y quiere reivindicarlo extendiendo sus brazos parece llamar al caminante: “¡aquí estoy! He aprendido a sobrevivir sin pararme demasiado a pensar sobre el sentido de la vida. No necesito saberlo. ¡Necesito vivir!”

De vuelta al parking, constata la presencia de otros tres coches aparte del suyo. Uno de ellos se marcha en el preciso momento de su llegada. El caminante ha estado grabando notas de voz para que no se le olviden los detalles. Ya no se fía de su retentiva y se ha acrecentado en su interior un cierto pánico a la pérdida de facultades, sobre todo a aquella facultad que sustenta la memoria. Los detalles son importantes. En la mayoría de las ocasiones lo esencial no es sino una enrevesada aglomeración de detalles y sutilezas.