“No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se

adapta a los cambios”.

CHARLES DARWIN

(Biólogo británico).

Un año después de la muerte de Franco el diario El País publicó en la portada del suplemento dominical un fotomontaje llamativo. En él aparece difuminada la cabeza del general ocupando toda la página y en una esquina se ve, más nítida, esa misma foto reducida a un tamaño mínimo. El titular decía: “Franco, el hombre más olvidado del postfranquismo”. El reportaje relataba todo lo que se había producido en España en ese breve espacio de tiempo y cómo el postfranquismo desplazaba al régimen anterior.

En realidad este mensaje era bivalente. Por una parte, se refería al presente del postfranquismo que debía de encauzar un futuro democrático. Y por otra, se tenía que buscar el necesario y casi imprescindible olvido de un legado incómodo para los entonces reducidos grupos de oposición, pero que tampoco parecía satisfacer a gran parte de la población española. Las carencias que existían eran muchas por lo que se requería acometer un proceso de reformas esenciales en las estructuras del Estado.

Aunque el fallecimiento de Franco, per se, no puso fin al franquismo. Seguían vigentes las leyes e instituciones del régimen anterior y gobernaban los mismos que cuando se proclamó al Rey Juan Carlos. El presidente del gobierno de entonces, Carlos Arias Navarro, siguió hasta mediados de 1976 aplicando el programa que habían aprobado las Cortes franquistas. Ese programa, conocido como el del espíritu del 12 de febrero de 1974, incluía el asociacionismo político dentro del Movimiento Nacional.

El verdadero cambio empezó con Adolfo Suárez cuando fue designado por el rey como presidente del gobierno el 3 de julio de 1976. Y él consiguió que en menos de un año las cortes del régimen aprobaran la Ley para la Reforma Política refrendada por el pueblo español. Ello permitió “pasar de la ley a la ley”, —como había diseñado Torcuato Fernández Miranda—, y que seis meses después, el 15 de junio de 1977, se celebraran las primeras elecciones democráticas en España después de más de cuarenta años.

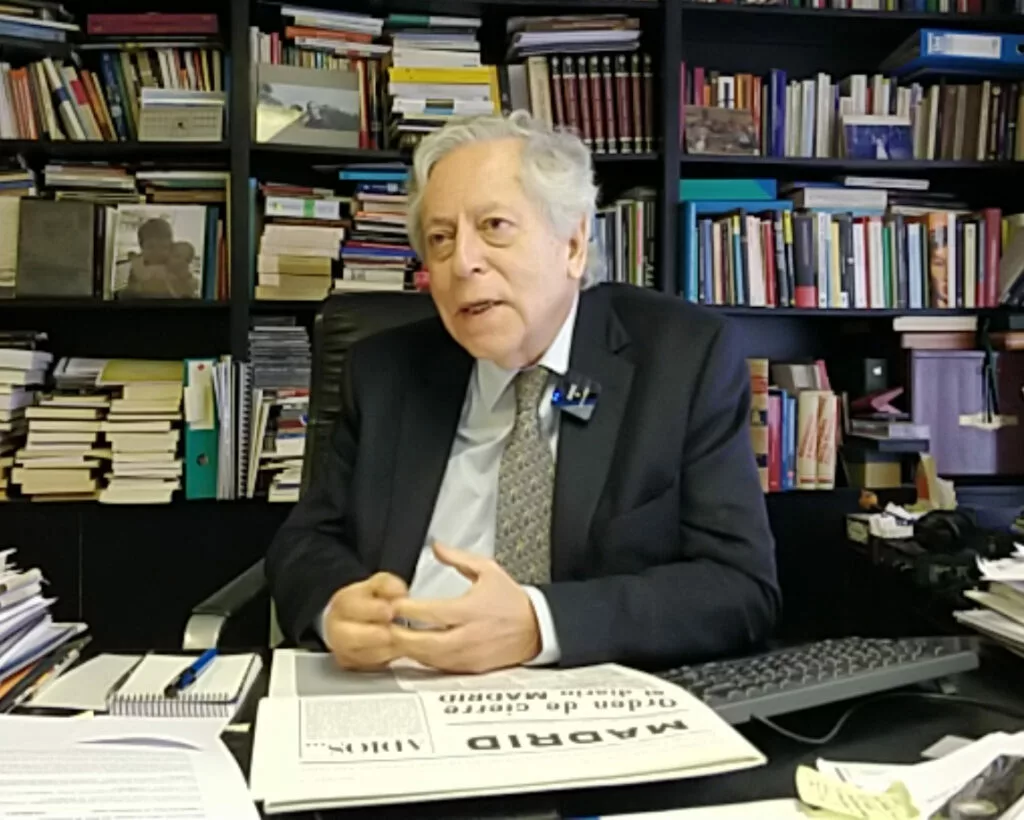

Cuando España cambia de régimen, —de piel, como dicen algunos—, la situación era muy distinta a la actual. Para entender el contexto en el que se produce esta situación yo destacaría dos obras recientes que nos cuentan lo vivido entonces. Una, la del historiador y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Vilches, titulada “1975. Esta España viva, esta España muerta”; y otra, la del reconocido periodista de la Transición, Miguel Ángel Aguilar, bajo el título “No estábamos acostumbrados”.

La de Vilches lleva un título tomado de la canción de Cecilia “Mi querida España”, y en ella desmitifica algunas cosas. El autor considera que el antifranquismo y la movilización universitaria han sido sobrevalorados: había una minoría universitaria muy movilizada, pero al lado de una gran mayoría pasiva y expectante. Y de la oposición dice que no pudo derribar a la dictadura, pero desde finales de los sesenta había un conjunto de familias y grupúsculos enfrentados entre sí que ya preparaban el día después.

Para este autor los españoles anhelaban en 1975 la paz y la justicia social. Y sí, iban más deprisa que el sistema y miraban hacia el futuro: «la mayor parte de los españoles intentó colocarse para el porvenir, no aferrarse al pasado». Los últimos meses del régimen fueron de preocupación por el estado de salud de Franco y por la incertidumbre que había en nuestra sociedad sobre el futuro más inmediato y a corto plazo. Para el autor de esa obra el año 1975 fue un año muy complejo para el régimen que acababa.

En cuanto a “No estábamos acostumbrados” de Aguilar, es una crónica sobre cómo se vivieron aquellos momentos en España desde el punto de vista periodístico, —él era redactor de la revista Posible—, y lo hace con un relato irónico y brillante. En ella se recoge la información oficial desde julio de 1974 hasta la muerte del Generalísimo. Cuenta los enredos de la sucesión y del nombramiento del rey. Y relata la Operación Lucero, el plan secreto tras la muerte de Franco para mantener todo bien atado.

Refiere tres hechos que condicionaron el final de la dictadura: la Revolución de los Claveles portuguesa, los fusilamientos y la Marcha Verde en el Sáhara. También nos muestra las grietas de los soportes del régimen en aquel momento: la del búnker encabezado por Blas Piñar, la del cardenal Tarancón y la de la Unión Militar Democrática (UMD). Concluye el autor de esta obra: “se respiraba un aire de fin de época, pero nadie sabía cómo ni cuándo llegaría ese final”. El 20 de noviembre de 1975 fue el día.

La sociedad española de hace cincuenta años aunó sus esfuerzos para superar aquella situación, pero hoy parece que se tiene otra idea. Estos días he oído decir una frase ingeniosa a Rodolfo Martín Villa, que fue ministro durante la transición:»los políticos ahora eligen ser nietos de la guerra y no hijos de la transición».