Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de La Bienvenida (Almodóvar del Campo), identificado con la antigua ciudad romana de Sisapo, han sacado a la luz los restos de una panadería altoimperial (pistrinum) construida junto al kardo maximus, la calle principal de la ciudad. Datada en el último tercio del siglo I d.C, esta panadería urbana es uno de los pocos ejemplos documentados en toda Hispania y ofrece una ventana única a la vida cotidiana, la organización del trabajo y la cultura alimentaria del Imperio romano.

En este espacio de más de 200 metros se han identificado las distintas fases del proceso panadero: el molido del grano en molinos rotatorios, el amasado y la fermentación de la masa, y la cocción del pan en un gran horno de piedra de casi tres metros de diámetro.

Todo ello, en un edificio planificado para la producción y venta de pan, probablemente destinado a abastecer a buena parte de la población de Sisapo, una ciudad minera próspera gracias a la explotación del cinabrio, la plata y el plomo.

El pistrinum de La Bienvenida es un testimonio excepcional del patrimonio arqueológico de Castilla-La Mancha y una contribución clave al conocimiento de la alimentación y el trabajo en el mundo romano.

Por su interés, reproducimos íntegramente el artículo de Mar Zarzalejos Prieto y Germán Esteban Borrajo en la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

El pan de Sisapo: una panadería romana en La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real)

La ciudad romana de Sisapo, identificada en el yacimiento de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real), se desarrolló en un entorno de gran relevancia económica para el Estado romano por su vinculación con la explotación minera de cinabrio, plata y plomo en la vertiente norte de Sierra Morena.

La panadería se ubica en el área 4 del yacimiento, un punto topográficamente destacado en la zona centro-meridional de Sisapo por el que discurre el kardo maximus, eje que estructuraba la ciudad en sentido N-S.

La excavación de esta área, iniciada en el año 2000 y ampliada en campañas posteriores hasta el presente, está permitiendo documentar una compleja secuencia estratigráfica que abarca desde la época orientalizante hasta la Antigüedad Tardía. En su fase altoimperial, el espacio fue ocupado por un conjunto de estancias rectangulares dispuestas en tres crujías en sentido E-O, con acceso directo a la calle y estructuras asociadas a actividades productivas. La excavación en área de una mayor superficie, la identificación en 2018 de un horno de grandes dimensiones, el análisis arqueométrico de los suelos y el estudio de la cultura material asociada han permitido interpretar que se trataba de un pistrinum o establecimiento destinado a la producción de pan a escala no doméstica.

Un edificio planificado para la producción de pan

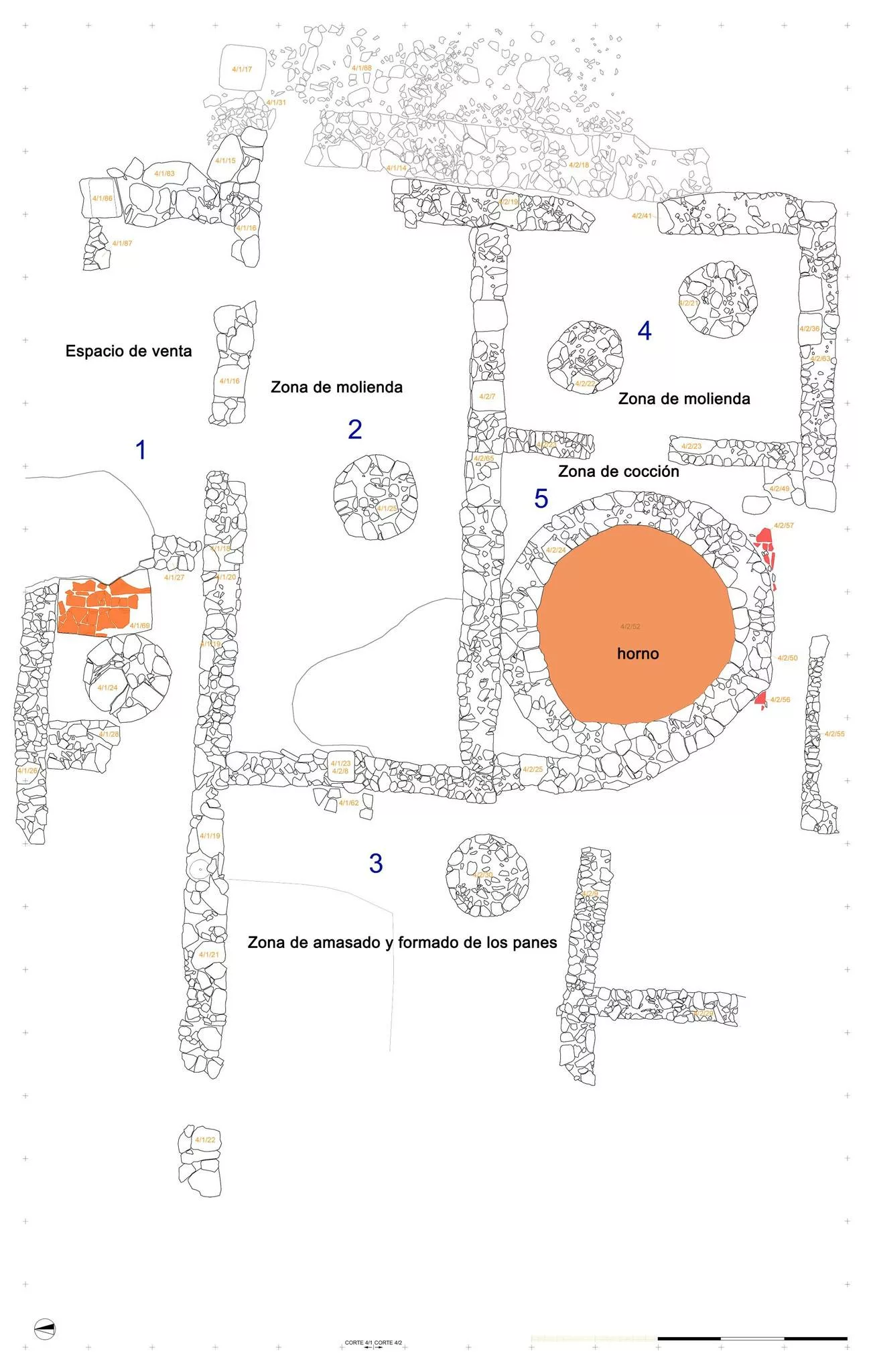

La zona excavada del pistrinum conserva una superficie de más de 200 m2 y se estructuraba en cinco estancias, aunque el complejo original parece tener continuidad por el oeste – donde los restos han sido desmantelados por la erosión de la terraza- y por el sur.

Las estancias 1 a 4 presentan poyetes o basamentos cilíndricos de entre 1,25 y 1,50 metros de diámetro, interpretados como soportes de molinos o artesas de amasado. La estancia 5 albergaba un horno circular de 2,8 metros de diámetro interior, construido en piedra y sillarejos de toba, con una cámara de cocción abovedada y una boca de acceso al sur. Su morfología coincide con la de los hornos conocidos en Celsa (Velilla de Ebro), Ategua (Córdoba) y la Casa del Panadero de Torreparedones (Córdoba).

Estas estructuras, homogéneas en técnica y materiales, evidencian una construcción unitaria y planificada del complejo artesanal. Las estancias 1, 2 y 4, abiertas al kardo maximus, facilitarían la llegada del grano y la salida de los productos terminados, mientras que las interiores estaban dedicadas a las tareas de la molienda, el amasado y la cocción. Se trata, por tanto, de un establecimiento urbano con una clara vocación comercial y, presumiblemente, con capacidad productiva suficiente para abastecer a un sector de la población sisaponense.

Del grano al pan: la cadena operativa

El pistrinum de Sisapo permite reconstruir el proceso completo de panificación en época romana, bien conocido gracias a las fuentes literarias (Catón, Varrón, Plinio, Columela) y a los paralelos arqueológicos del área vesubiana tanto en Pompeya como en Herculano.

El ciclo comenzaba con el templado o remojo del grano en agua salada, lo que facilitaba la molienda y producía una harina más blanca. Esta operación se realizaba probablemente en grandes recipientes cerámicos o de madera. Se ha recuperado en la excavación un significativo conjunto de tinajas (dolia), que bien pudieron haber funcionado como contenedores de la harina o del agua necesaria para el amasado o para el remojo del grano previo a la molturación.

Posteriormente se procedía a la molienda en molinos rotatorios compuestos por una base fija (meta) y una piedra móvil (catillus), que podían ser movidos por fuerza humana o animal. Los basamentos circulares de las estancias 2 y 4 habrían sostenido estos molinos, del tipo mola asinaria o molino de tipo pompeyano o bien de los conocidos como “molinos manuales cimeros”.

El diámetro de las bases coincide con el de los ejemplares vesubianos, lo que refuerza la interpretación. Las distancias entre las estructuras y los muros, de 40 a 80 cm, permitirían tanto el accionamiento manual como el uso de pequeños animales de tiro. No se ha conservado en la superficie excavada ninguna pieza o fragmento que pudiera interpretarse como parte de estos elementos de molinería, aunque podemos recordar la buena calidad de la roca volcánica de la cantera de Los Castillejos de La Bienvenida para estos usos. La piedra volcánica de textura porosa fue, en efecto, el material más apreciado para la fabricación de molinos, ya que su estructura alveolar permitía mantener la capacidad de corte y abrasión incluso tras el desgaste progresivo provocado por el rozamiento continuo entre la meta y el catillus.

Tras la molienda, la harina se cribaba con tamices de lino para eliminar el salvado. Lógicamente, esta operación no deja huella en el registro arqueológico, pero resulta conocida gracias a representaciones como las del mausoleo de Eurysaces en Roma.

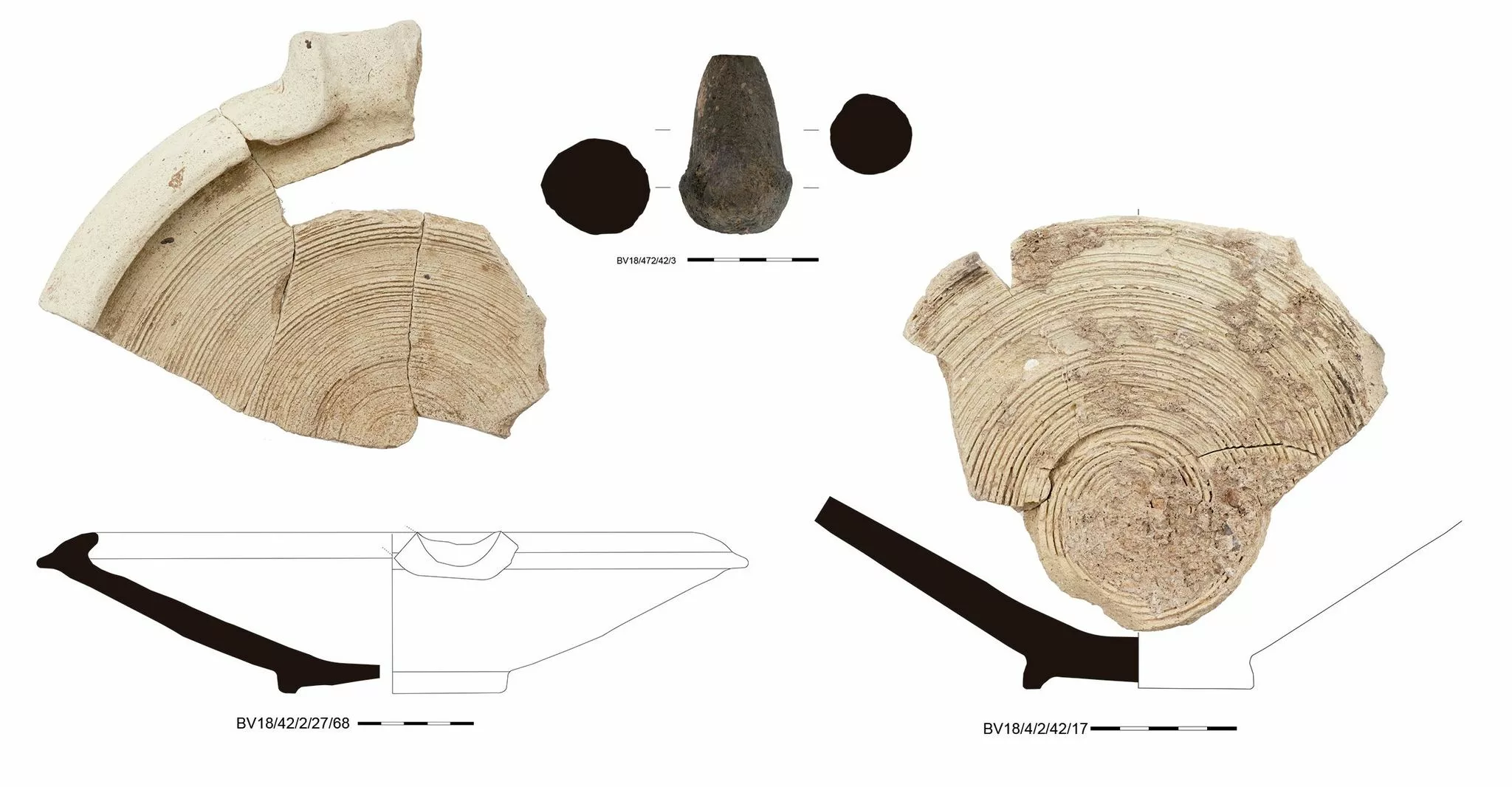

La siguiente fase era el amasado, proceso en el que la harina se mezclaba con agua, sal y levadura (fermentum). La masa resultante debía fermentar antes de su cocción, operación favorecida por el calor del horno cercano (estancia 5). Por ello, la estancia 3 -adyacente a la sala del horno- pudo servir como área de amasado y fermentación, donde se emplearían artesas de piedra o madera. La reiterada presencia en el área excavada de morteros cerámicos (mortaria) con la superficie interior estriada y una mano de mortero (pistillum) , sugiere su uso en la molturación de aditivos destinados a la elaboración del pan, como especias y hierbas -comino, pimienta, sésamo o semillas de amapola-, empleadas probablemente para mitigar la acidificación de la masa causada por la baja calidad de algunas levaduras. Asimismo, las fuentes antiguas mencionan la incorporación al pan de ingredientes como leche, huevos, miel, aceite de oliva o queso, productos que bien pudieron ser preparados o mezclados previamente en estos morteros antes de añadirse a la masa.

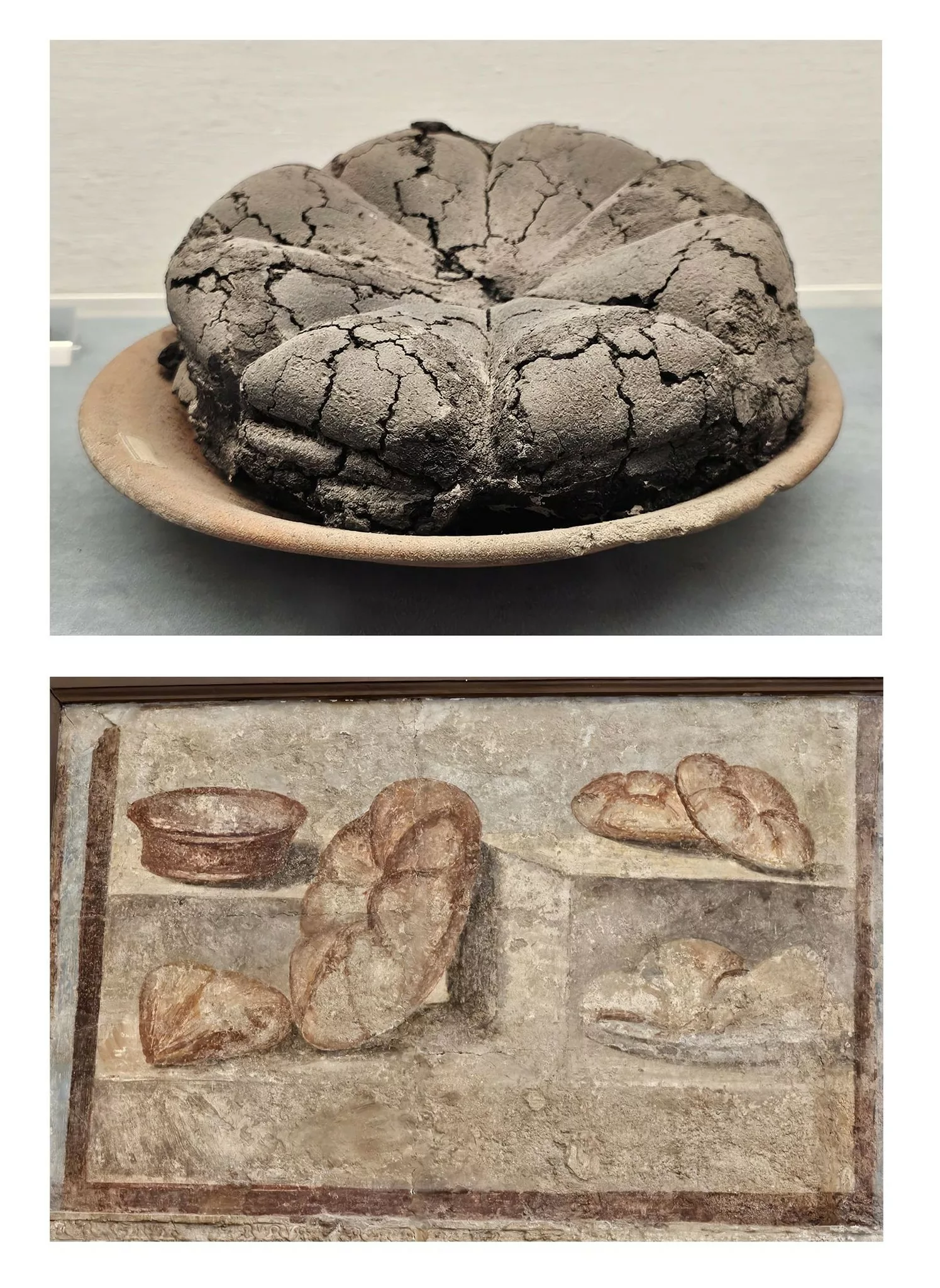

Finalmente, la masa se dividía, modelaba y marcaba con sellos que identificaban al productor o al taller. Estas marcas, frecuentes en los panes carbonizados de Pompeya, eran un símbolo de identidad profesional y control comercial. Esta operación se hacía sobre mesas con pies de mampostería y tablero de madera o realizadas completamente en madera. La estancia 3 dispone de espacio para ubicar este tipo de soportes. Los vestigios de pan recuperados en las ciudades vesubianas son de forma redonda y suelen presentar tres o cuatro incisiones radiales hechas antes de la fermentación.

El proceso finalizaba con la cocción, que se realizaba directamente sobre el suelo del horno, una vez retiradas las brasas tras el precalentamiento. Las temperaturas alcanzadas podían superar los 250 ºC, y el interior de los panes debía llegar a unos 95 ºC para considerarse cocido. El proceso de transferencia térmica entre el ambiente de cocción y la masa panaria se prolonga durante un tiempo variable, determinado principalmente por el espesor de las piezas y por la energía calorífica disponible en la cámara de cocción. El horno de La Bienvenida presenta unas dimensiones algo superiores a las que se conocen en otros hornos de panadería hispanos, como los de Ategua, Celsa o Barcino (Barcelona). Como es frecuente en este tipo de hornos, se encuentra prácticamente inscrito entre los muros de la estancia 5, con el fin de garantizar la estanqueidad de la estructura y mantener el calor. Queda, sin embargo, un pequeño pasillo entre la estructura y el muro E, donde un posible vano podría permitir la comunicación entre las estancias 4 y 5.

El análisis de los contextos materiales permite situar la construcción y funcionamiento del pistrinum entre la época flavia e inicios del siglo II d.C. Los estratos de fundación contienen fragmentos de terra sigillata sudgálica e hispánica, cerámicas de paredes finas de origen bético y emeritense, lucernas, cerámica pintada y restos de cerámica común. La unidad arquitectónica de los muros y la estratigrafía permiten identificar una única fase de uso intensivo durante el Alto Imperio, coincidiendo con la etapa de máximo esplendor urbano de Sisapo. Tras su abandono, el edificio fue parcialmente reutilizado en época tardoantigua, cuando algunas de sus estructuras fueron arrasadas o empleadas como vertederos.

El pan en el mundo romano

En la Roma imperial, el pan era un bien básico, íntimamente ligado al funcionamiento de la Annona, el sistema estatal de distribución de grano que garantizaba el abastecimiento de las ciudades. El pan no solo nutría, sino que representaba orden, ciudadanía y prosperidad. Su elaboración estaba en manos de los pistores, panaderos profesionales que, en muchos casos, eran esclavos o libertos integrados en collegia o gremios. Estos talleres, como el de Sisapo, combinaban la producción y la venta directa, con espacios abiertos a la calle para atender al público. La panadería sisaponense, situada junto a una arteria urbana principal, debía tener una función comercial destacada. La estancia 1, con su acceso directo al pórtico del kardo, pudo actuar como espacio de venta o mostrador, donde los panes recién cocidos se ofrecían al vecindario. Su presencia en una ciudad minera de interior revela la existencia de una economía urbana diversificada, donde la alimentación, el comercio y la artesanía coexistían con la actividad extractiva y la gestión de las explotaciones. Más allá de los aspectos técnicos, el pistrinum de La Bienvenida nos permite imaginar un escenario vibrante de vida cotidiana. En él trabajarían los operarios, en jornadas marcadas por el ritmo del horno y la molienda. El olor del pan recién cocido se mezclaría con el polvo de la harina, el sonido rítmico de los molinos, el trajín de los animales de tiro y las voces de trabajadores y clientes.

La identificación de este pistrinum representa una contribución significativa al conocimiento de la arqueología del trabajo y la alimentación en Hispania. Hasta hace pocos años, los ejemplos de panaderías romanas identificadas arqueológicamente eran escasos y dispersos. El caso de Sisapo se une a los de Barcino, Celsa, Augusta Emerita y Ategua, mostrando que la producción panadera organizada no era exclusiva de las grandes capitales provinciales, sino también de centros urbanos secundarios vinculados a la minería o al comercio.

Información adicional:

Proyecto de Investigación Sisapo: UNED, investigadora principal Mar Zarzalejos Prieto.

Equipo Sisapo: Mar Zarzalejos Prieto (UNED), Carmen Fernández Ochoa (UAM), Germán Esteban Borrajo (CALENDAS Arqueología y Patrimonio), María Rosa Pina Burón (UNED), Juan Ángel Ruiz Sabina.

Entidades financiadoras: JCCM, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Proyecto ProCir2), UNED, Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.

Entidades colaboradoras en el proyecto de investigación: EIMIA-UCLM, UAM, US, UV.

Bibliografía:

ZARZALEJOS PRIETO, M., ESTEBAN BORRAJO, G., HEVIA GÓMEZ, P., PINA BURÓN, M.R., RUIZ SABINA, J.A. (en prensa): “Un pistrinum altoimperial en Sisapo-La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real). Análisis preliminar de su estructura y contextos materiales”, en M. Zarzalejos, M.R. Pina y P. Hevia (eds.): Circulación de producciones cerámicas en las vertientes de Sierra Morena en época romana: contextos y materiales. Reunión científica en homenaje a Carmen Fernández Ochoa, Monografías de Prehistoria y Arqueología, UNED, Madrid.

Autores:

Mar Zarzalejos Prieto: Catedrática de Arqueología. Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la UNED, mzarzalejos@geo.uned.es, https://orcid.org/0000-0003-0673-1894

Germán Esteban Borrajo: Arqueólogo profesional. Calendas. Arqueología y Patrimonio, calendas@telefonica.net