“La misma regla que enseña la conveniencia de una división entre las diversas ramas del poder,

nos enseña también que esta división debe ser concebida de tal manera que una sea

independiente de la otra”.

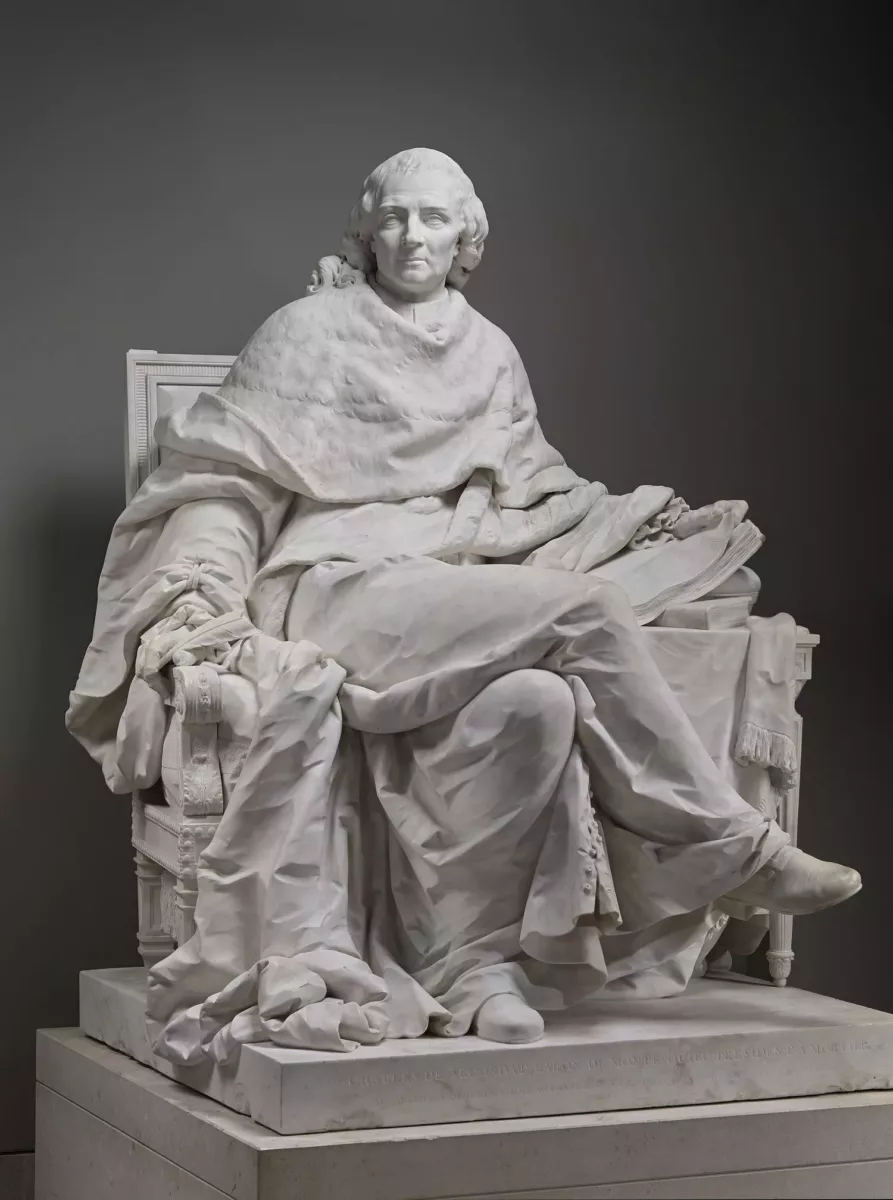

ALEXANDER HAMILTON

(Político estadounidense)

Parece evidente que en España la elección de los miembros de los órganos judiciales, de la Fiscalía General del Estado o del Tribunal Constitucional, no garantizan la necesaria independencia que exige la separación de poderes. Este principio jurídico-político se estableció por juristas, filósofos y políticos ingleses y franceses en el siglo XVIII. Y hoy es aplicado en todas las democracias liberales con sistemas parlamentarios como lo es la española.

Montesquieu, que fue el autor principal de este principio político, decía: «todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder». Este principio, por lo tanto, no es algo caprichoso que los puristas del derecho quieran imponer. Se trata de una garantía esencial de la democracia para evitar los abusos.

Desde hace años las instituciones europeas llevan pidiendo a España que evite la permeabilidad entre la política y el sistema de elección de los miembros de los órganos judiciales y de los del Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado. Sustenta esta petición en la necesidad de reforzar la autonomía y la independencia del poder judicial que hoy está supeditada a los poderes legislativo y ejecutivo.

La Unión Europea, a través de sus diferentes órganos, se ha manifestado sobre la necesidad de reformar el sistema de elección. Lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; el GRECO, Grupo de Estados contra la corrupción; la Comisión de Venecia; o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las recomendaciones dicen que lo ideal sería que quienes eligieran a estos miembros fueran los propios jueces o, por lo menos, a la mitad.

Recuerdo que, cuando entró en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, nuestro profesor de Derecho Político se alarmó porque derogaba una ley reciente, de 1980, y cambiaba el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Con esta nueva ley solo los eligen el Congreso y el Senado y dejan de hacerlo los jueces y magistrados. Nos decía que ello rompía el principio de la separación de poderes.

Para aquel cambio precipitado se daba una explicación. El primer gobierno socialista quería que los órganos jurisdiccionales le facilitaran la aplicación de sus políticas. El cambio de régimen hacía poco tiempo que se había producido y decían que gran parte de la judicatura era afín al régimen anterior. Pero esa ley sigue vigente hoy, aunque se ha modificado en muchas ocasiones, la última de ellas en enero de este año.

Han pasado cuarenta años de la entrada en vigor de aquella norma y sigue sin resolverse el problema de la independencia del poder judicial. Aunque hoy no hay ningún estigma que impida la elección de los miembros de los órganos judiciales por sus pares. Todos los jueces de entonces ya se jubilaron y los que han accedido después a la judicatura o a la fiscalía se han formado como juristas, jueces o fiscales durante el periodo democrático.

Quizás el verdadero problema y, por el que no se aborda esta cuestión, es que nuestros gobernantes desean un poder judicial, una fiscalía y un Tribunal Constitucional que les sean afines ideológicamente y que actúen en connivencia con los intereses que ellos defienden. Pero ese manoseo interesado es lo que no debe permitir la sociedad española.

Para establecer la calidad democrática de un país, —de la que España es deficitaria—, se utilizan indicadores como que el proceso electoral se haga conforme a la ley y se impida la financiación ilegal; que la intolerancia con la corrupción política y económica sea máxima; que se respete el Estado de derecho y se aplique la separación de poderes; que se garanticen los derechos y libertades civiles; o que se rindan cuentas antes los órganos de control.

Pero es evidente que algunos de nuestros políticos son reacios a aplicar estos principios. Y lo hacen con temeridad, por el desconocimiento de cómo funcionan las instituciones públicas que son el instrumento de nuestro Estado de derecho, por la falta de escrúpulos en su actuación o por una ambición desmedida rayana en lo despótico.

En España tenemos un ejemplo claro de lo que es contrario a la separación de poderes: la acumulación y confusión de poderes. Se trata de un ministerio denominado de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el que están incluidos los tres poderes del Estado.

Cuando no satisfacen sus pretensiones ellos intentan sortear los límites establecidos en el ordenamiento jurídico dificultando la efectividad de los controles que disuaden de actuar contra el derecho y contra la ética a la que están obligados como servidores públicos.