Por José Belló Aliaga

Se ha presentado en la sala Ramón y Cajal, del Ateneo de Madrid. Sección Africanista, ubicada en la calle del Prado, número 21, el libro La Correspondencia de Annual. Escritos de los familiares de soldados y oficiales al Ministerio de la Guerra. Estudio preliminar y edición comentada, del que es autora Carmen Marchante Moralejo.

En el acto participaron, por orden de intervención, Basilio Rodríguez Cañada, presidente de la Sección Africanista del Ateneo de Madrid, – que lo coordinó- , Susana Sueiro Seoane, profesora de la UNED, que presentó el libro y la autora, Carmen Marchante Moralejo, doctora europea en Filología con premio extraordinario por la Universidad Complutense.

Presentación del libro LA CORRESPONDENCIA DE ANNUAL. ESCRITOS DE LOS FAMILIARES DE SOLDADOS Y OFICIALES AL MINISTERIO DE LA GUERRA, de Carmen Marchante Moralejo

Presentación del libro

En la presentación del libro, Susana Sueiro Seoane afirmó: “Conocí a Carmen Marchante en Melilla donde se publicó este libro, que es parte de la historia de ese territorio, y me resultó fascinante cómo una filóloga se había embarcado en la ardua y detallista aventura de indagar, recopilar y transcribir un fondo documental que se custodia en el Archivo General Militar de Madrid que contiene las cartas de los familiares de soldados que combatieron en Annual y que en muchos casos desaparecieron en el campo de batalla. Luego supe que tiene un motivo familiar para sentirse interpelada por este tema ya que su abuelo estuvo en el protectorado en los años veinte y su padre, también militar, nació en Melilla”.

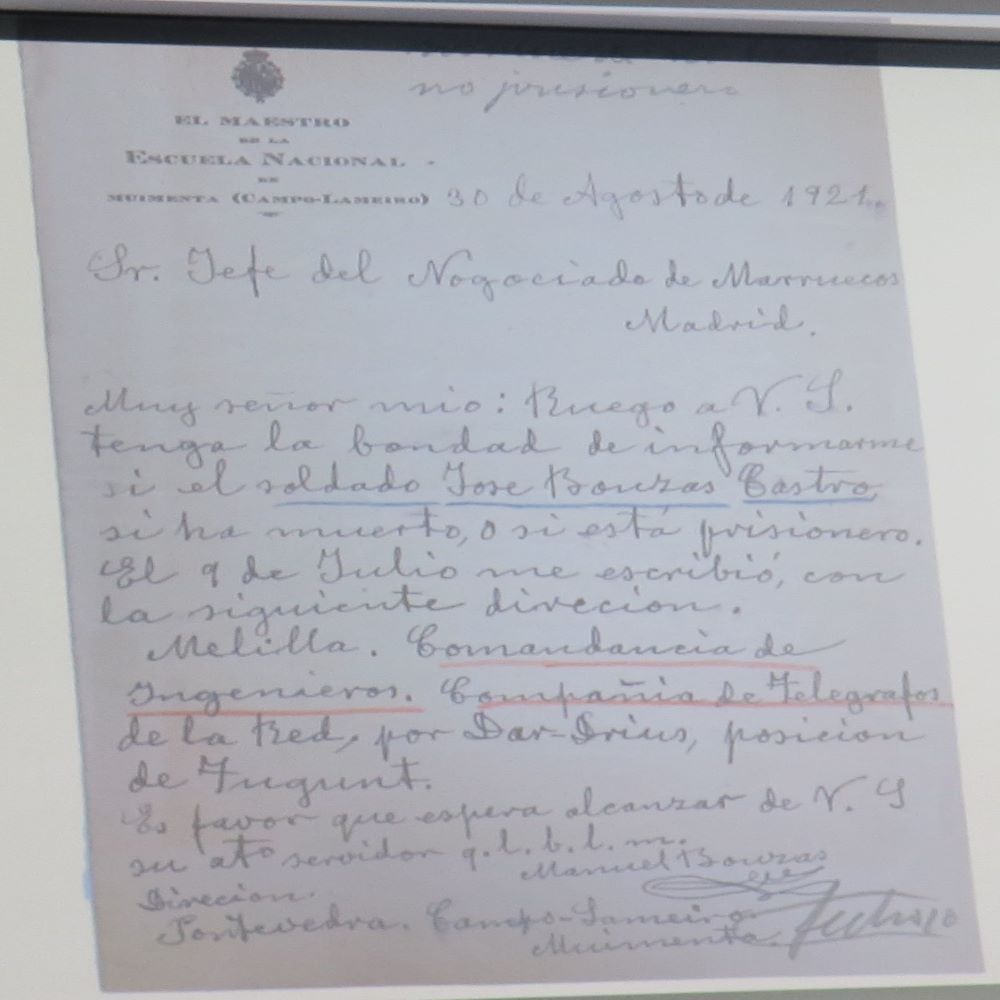

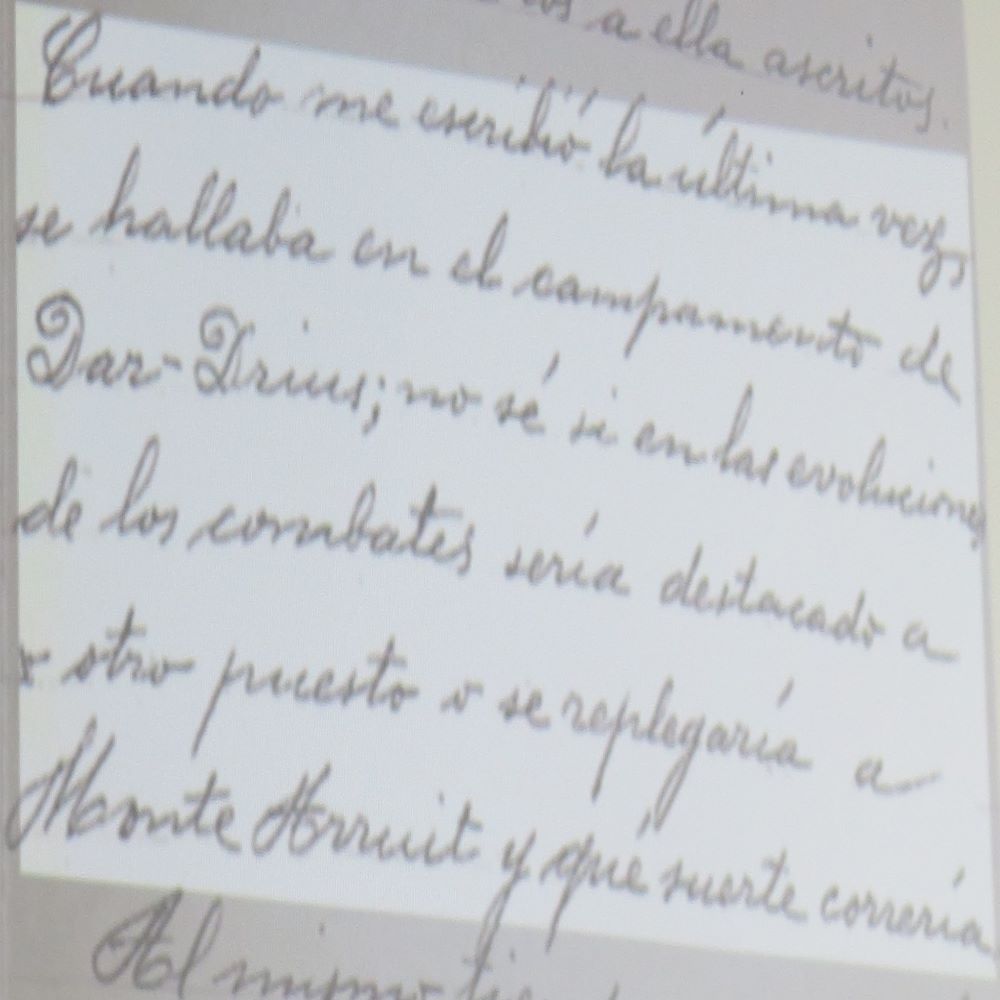

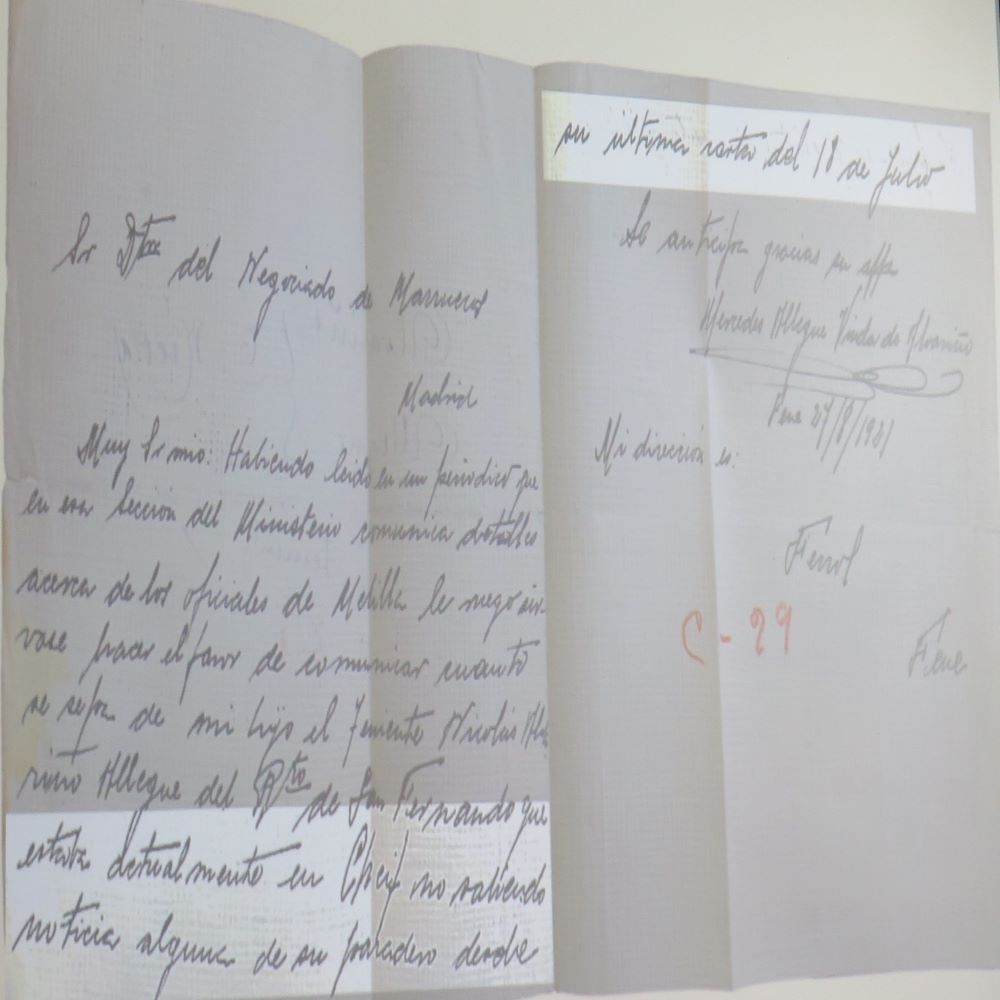

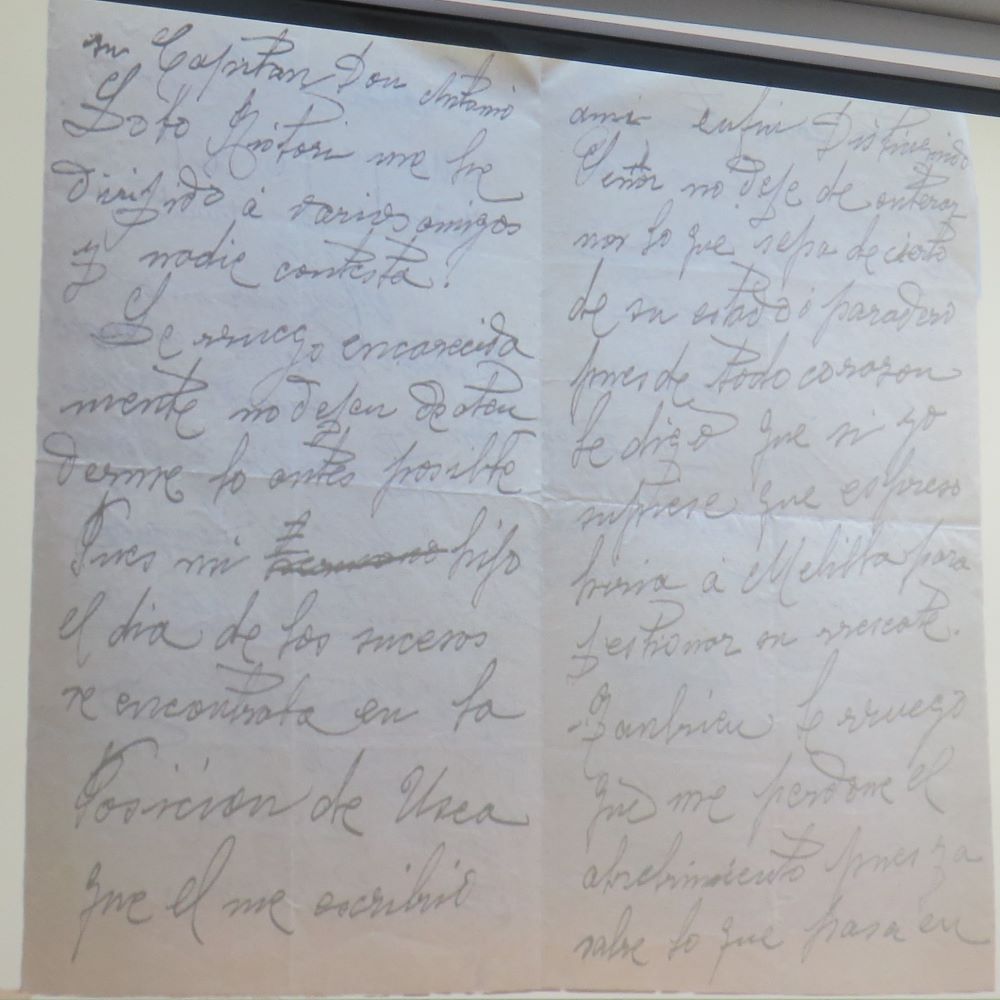

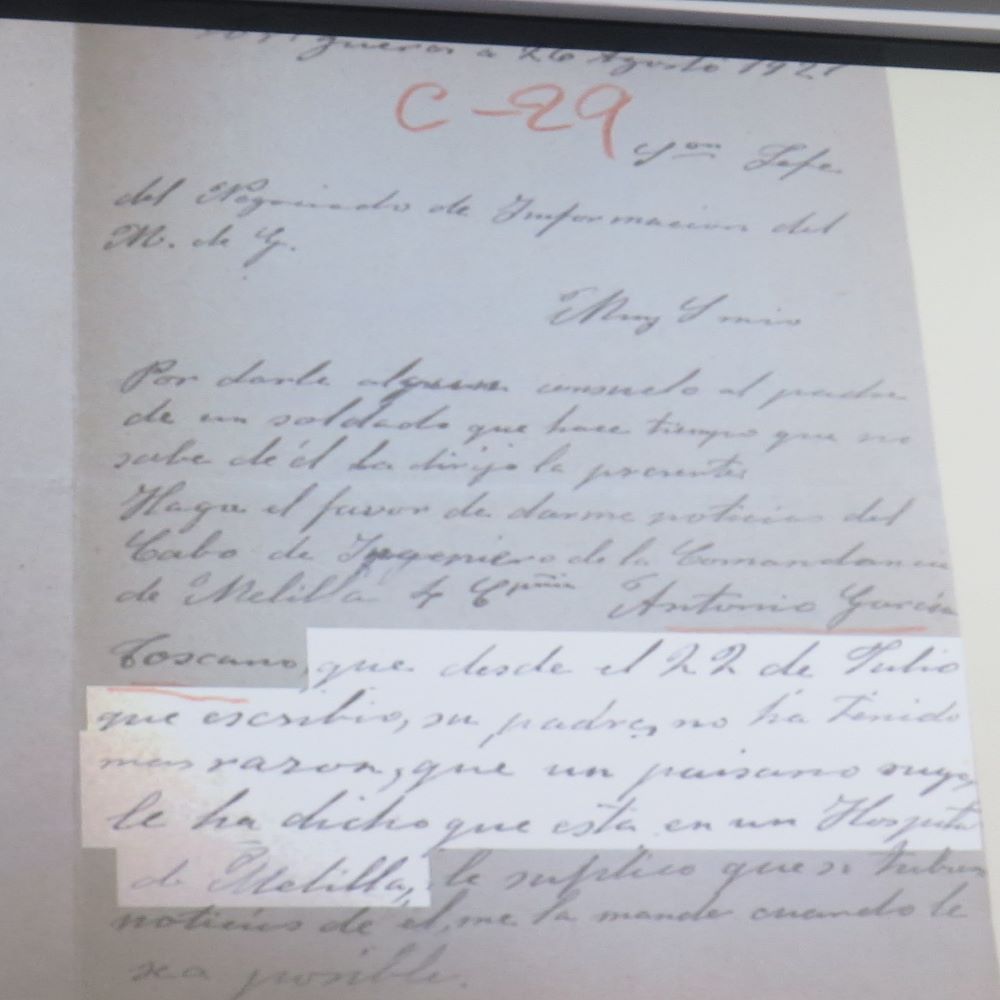

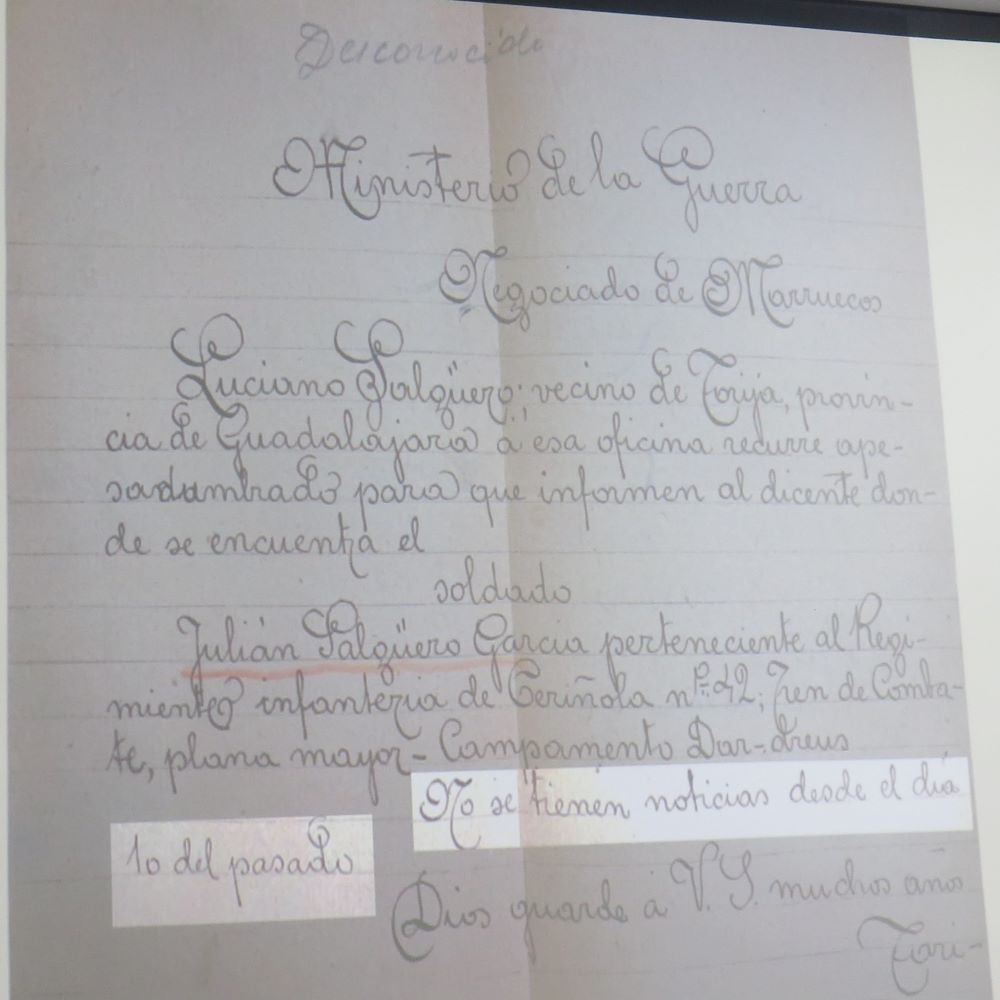

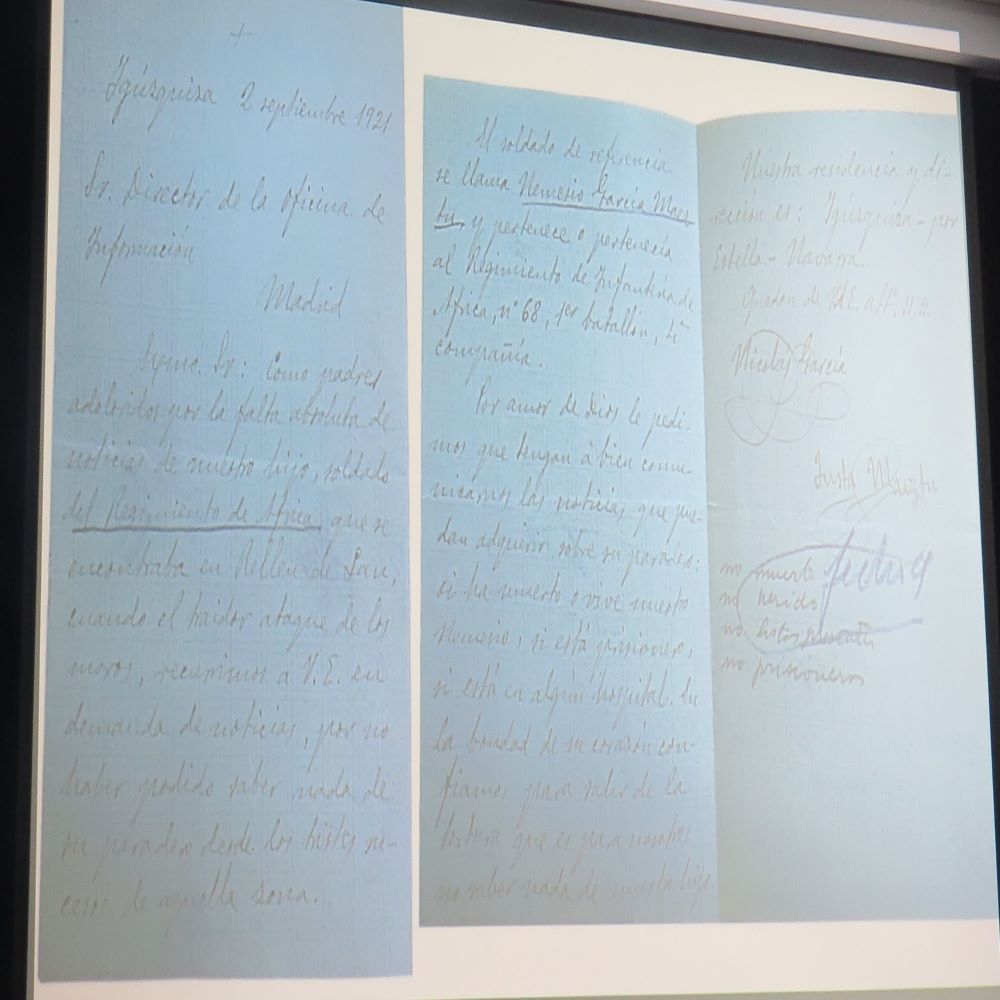

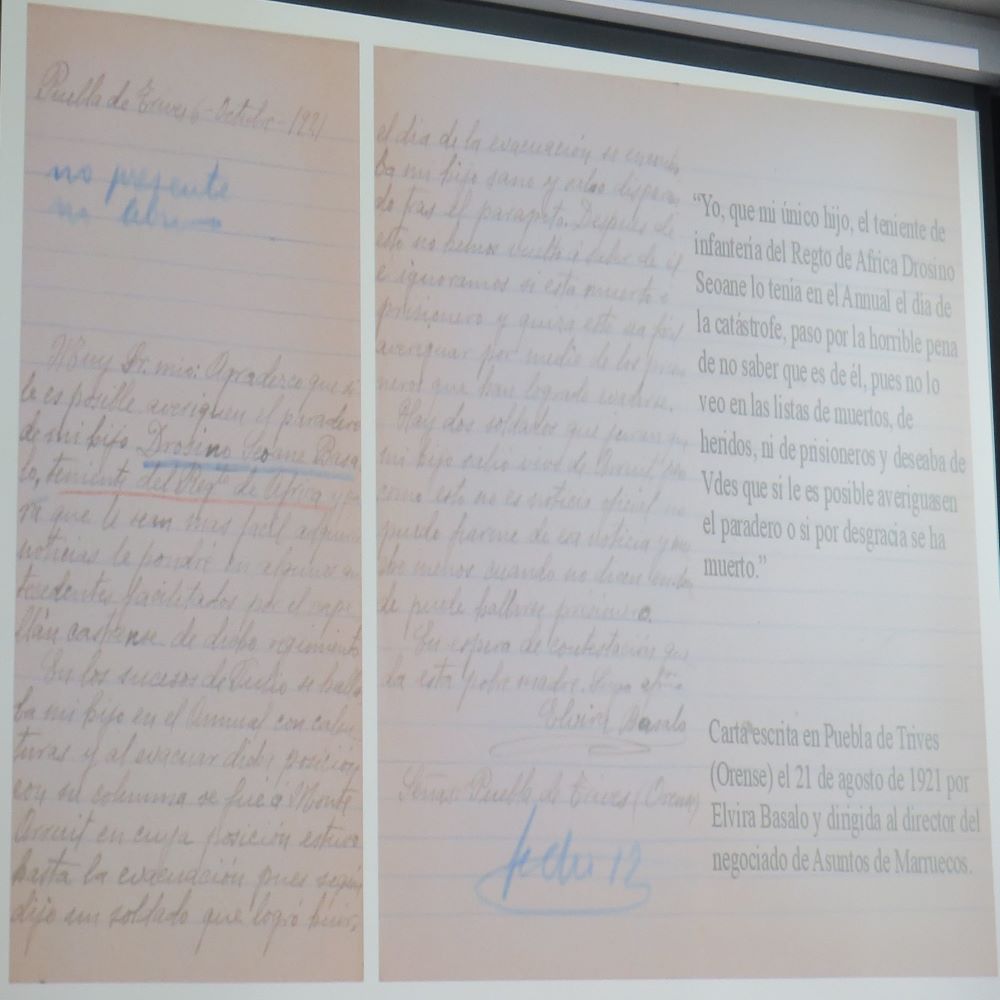

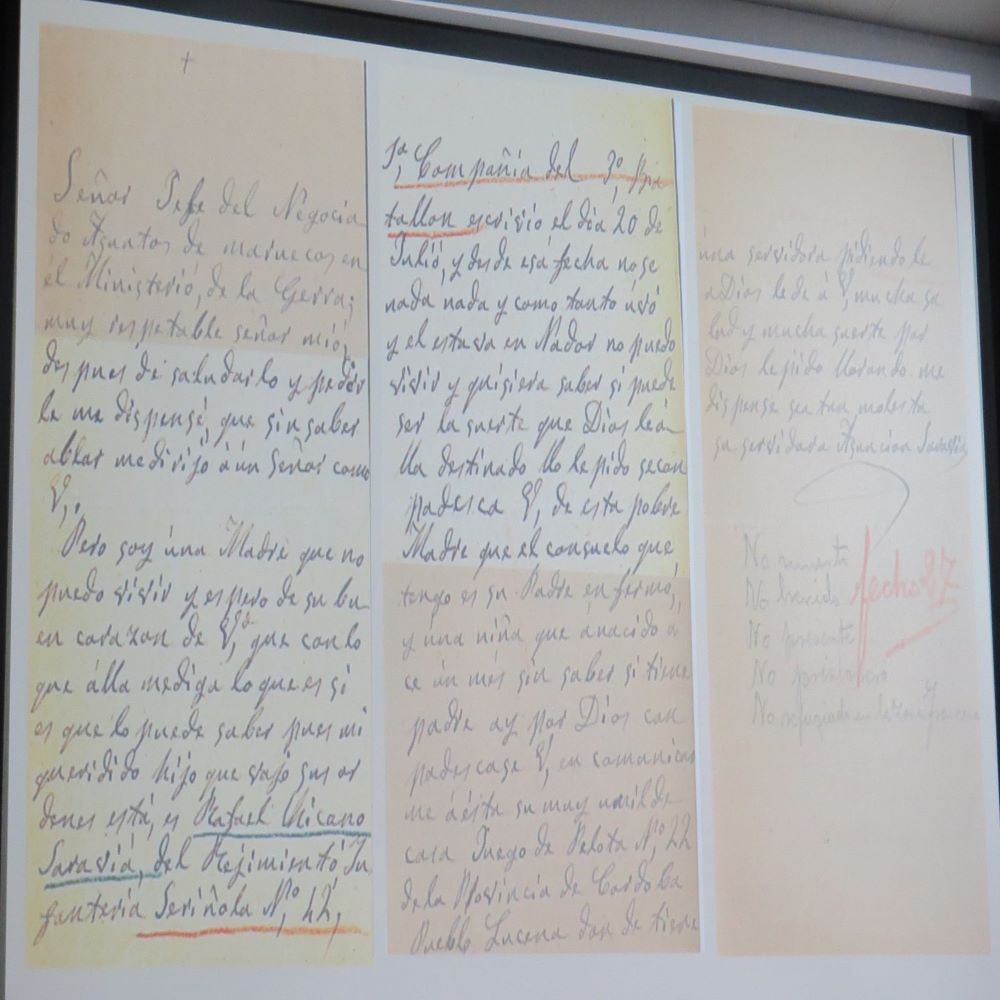

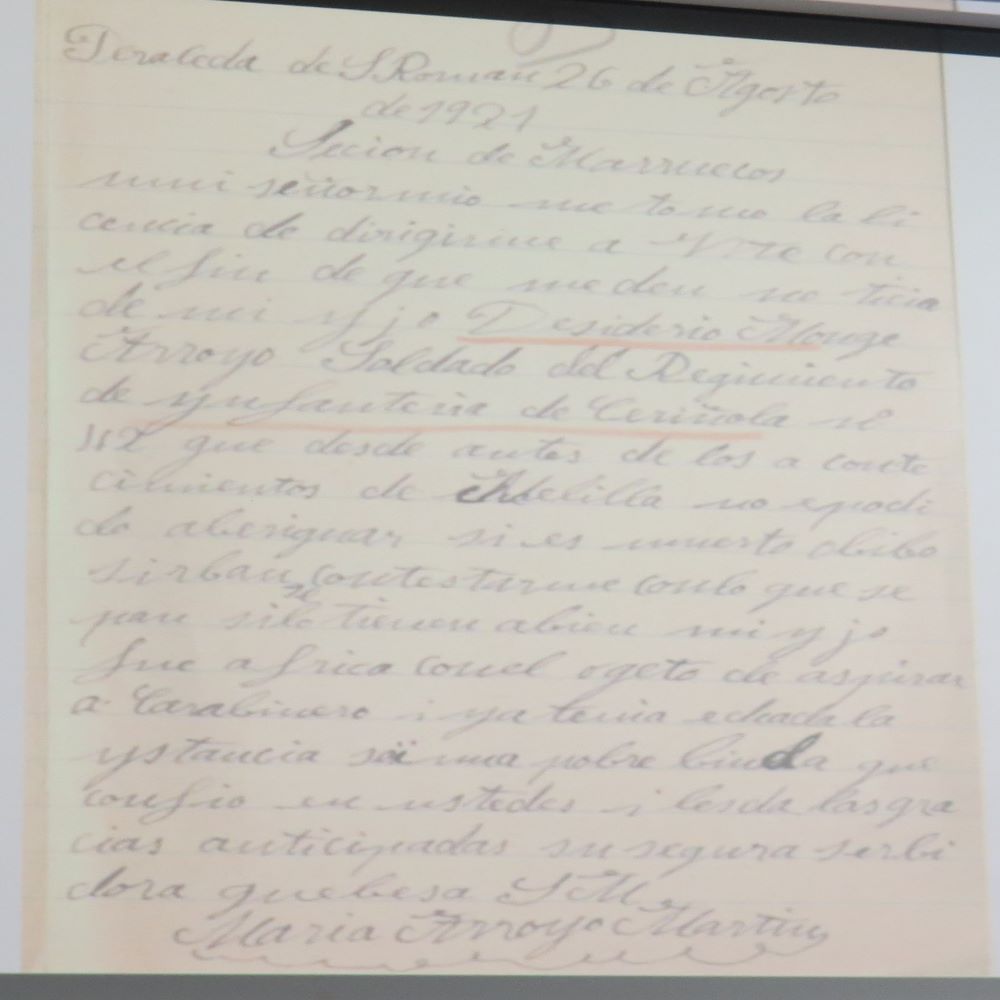

“El fondo, interesantísimo, que Carmen descubrió en aquel archivo, se compone de más de setecientas cartas y escritos de petición de los familiares de los desaparecidos en Annual. Cartas manuscritas, sobre todo, pero también telegramas e instancias a la autoridad… que se enviaron al Ministerio de la Guerra entre julio y octubre de 1921 solicitando noticias sobre sus seres queridos. Los familiares solo podían referir desde dónde y en qué fecha exactamente el hijo o el marido había enviado la última carta recibida. Luego ya el silencio”

“Carmen Marchante me invitó a presentarle hoy aquí este libro en mi calidad de historiadora, en mi caso en la UNED, donde he realizado toda mi carrera profesional. Así que, comenzaremos haciendo un poco de historia. Unas breves pinceladas”.

“Tenemos que recordar que fue a principios del siglo XX, en una época de imperialismo colonial en que se produjo una verdadera carrera para construir imperios coloniales, cuando las potencias de Europa negociaron el reparto del norte de África. La zona asignada a España en Marruecos, que fue reconocida de forma oficial mediante el tratado franco-español de 1912 que estableció el Protectorado hispanofrancés, era un territorio desde luego de muy difícil colonización. En los sucesivos tratados internacionales ese territorio fue sufriendo recortes, Quizás el más doloroso de todos fue la segregación de Tánger y su hinterland, al que se dotó de un estatuto internacional. Finalmente, la zona española quedó reducida a unos 20.000 km2, en su mayor parte montañosa, árida, pobre, y habitada por unas tribus bereberes con un fuerte espíritu de resistencia, no ya a cualquier intento de penetración u ocupación extranjera de su territorio, sino también frente al gobierno central marroquí, al Majzén que, para afirmar su autoridad y cobrar impuestos, se veía obligado a enviar destacamentos armados. Un territorio que contrastaba vivamente con las fértiles llanuras y los más pacíficos habitantes de la zona francesa. Francia, la socia de protectorado, negoció con España la atribución de una zona en el norte de Marruecos desde una posición de clara superioridad”.

“Francia consiguió que las demás potencias aceptasen el principio de su supremacía en Marruecos. España y Francia eran en teoría, en la letra de los tratados, socias o compañeras en una empresa común, pero en la práctica lo que hubo fue un gran recelo y desconfianza entre ambas, cuando no directa rivalidad. España tuvo ocasión de comprobar que la actitud de Francia, lejos de ser de colaboración, fue de exclusión”.

“Sin embargo, en la clase política española hubo un consenso bastante general sobre la necesidad de que España estuviera presente en Marruecos. Tras el trauma del año 98, con la pérdida de los restos del imperio ultramarino a manos de Estados Unidos, pareció claro que España debía abandonar su tradicional aislamiento exterior, que se consideraba una de las causas de aquel Desastre, para volver al juego de alianzas de la política internacional. Participar en ese reparto era, para España, la manera de no permanecer aislada de la política europea. Estar en Marruecos era la llave para reingresar en el sistema de relaciones internacionales”.

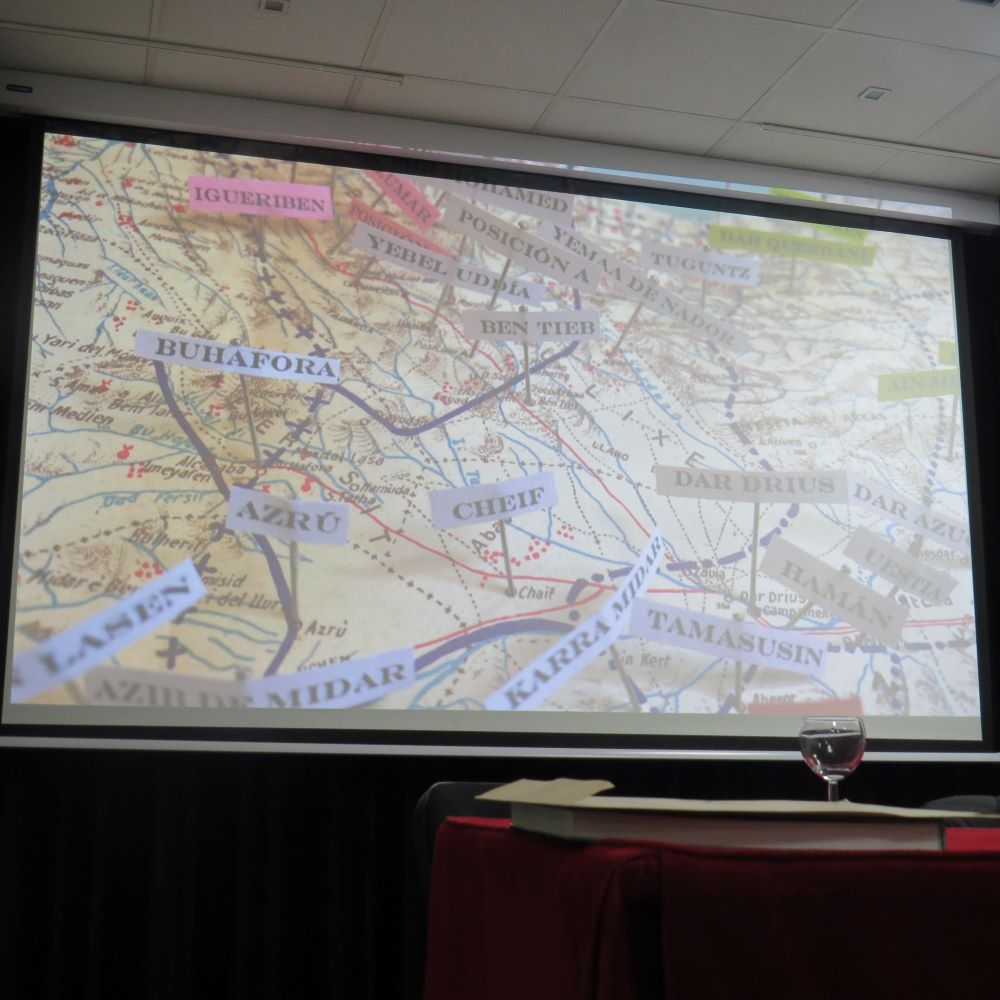

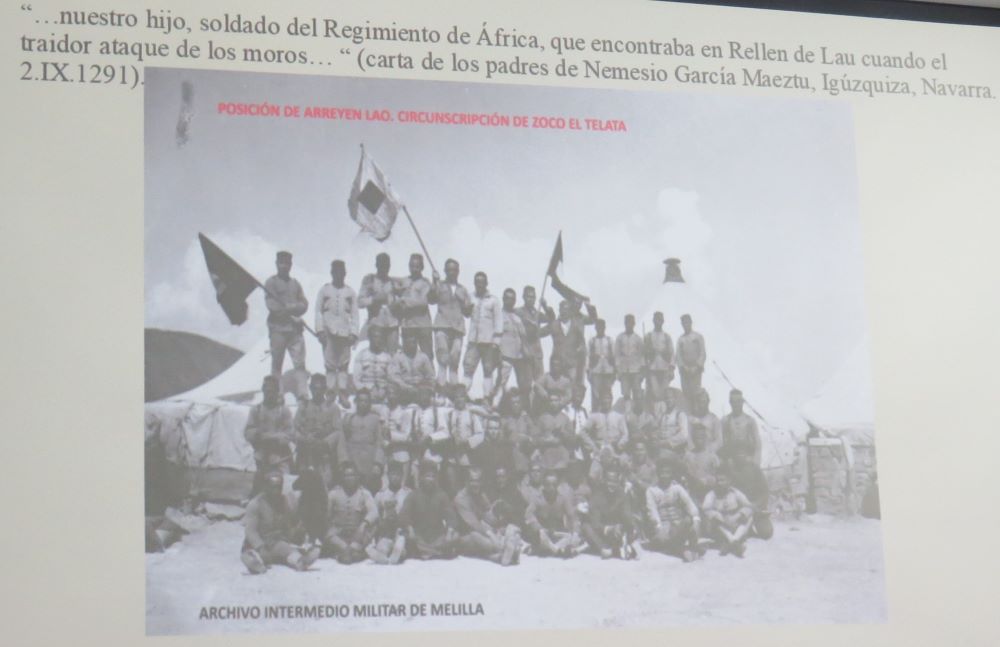

“Al conseguir una zona de influencia en Marruecos, España había vuelto a la escena de la política internacional superando su aislamiento exterior, pero se adentró en un terrible embrollo, en un “avispero” (en expresión, que hizo fortuna por entonces) que iba a costarle muy caro. La zona española de Marruecos, tortuosa e intrincada, era inmejorable para las tácticas guerrilleras de las que las tribus del Rif llegaron a ser expertas conocedoras. En cambio, en muchas ocasiones las tropas españolas desconocían el terreno, dada la falta de mapas e información topográfica, y fueron con frecuencia víctimas de emboscadas y ataques por sorpresa”.

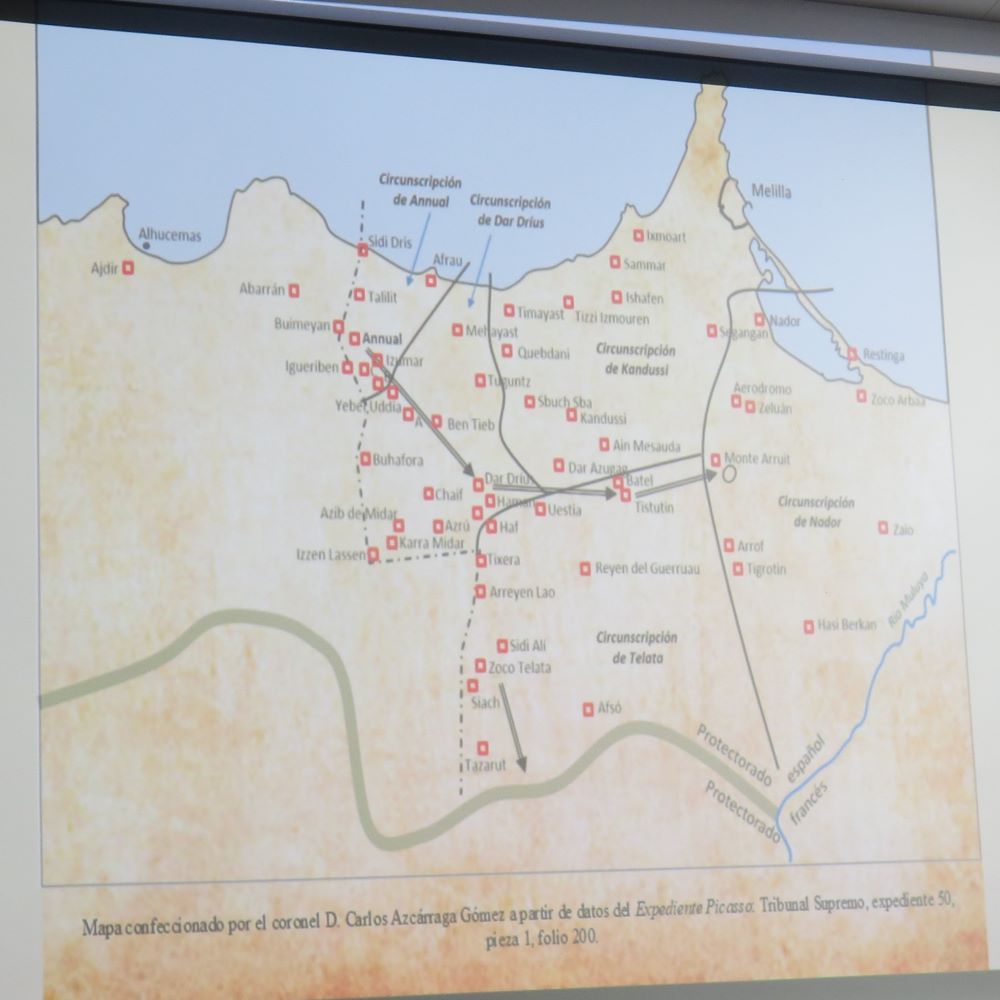

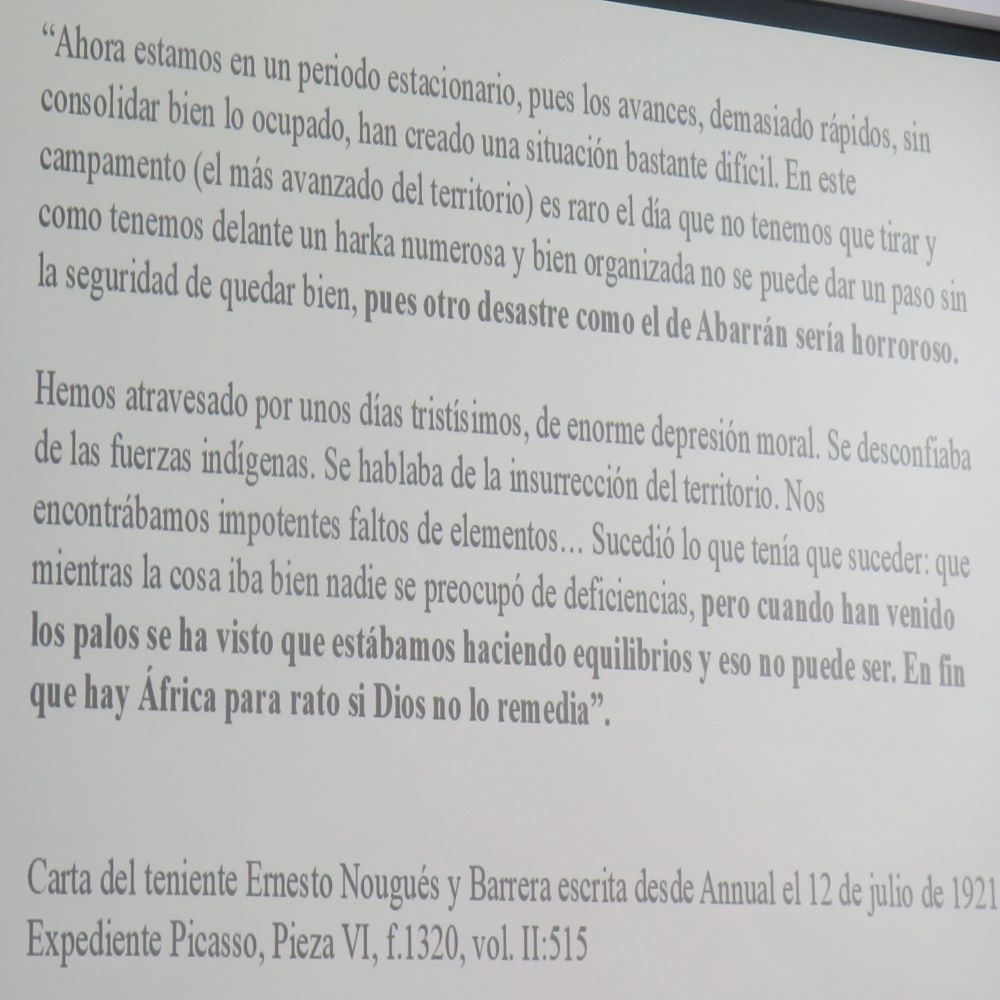

“El peor ataque, con mucho, de todos los sufridos por los españoles, fue el que se produjo en el verano de 1921, en lo que se llamó el desastre de Annual. Fernández Silvestre, comandante general de Melilla, hombre impulsivo, muy seguro de sí mismo, sintiéndose apoyado por su amigo Alfonso XIII y fiado de su suerte o “buena estrella”, había realizado un precipitado avance con la obsesión de llegar cuanto antes a Alhucemas, el corazón rifeño donde residían las cabilas más rebeldes, y en menos de un año consiguió duplicar el territorio ocupado por España. Pero la sumisión de las cabilas era sólo aparente. Las posiciones eran precarias, mal provisionadas de agua y escasamente fortificadas y guarnecidas. Unas posiciones difíciles de abastecer e indefendibles en caso de ataque”.

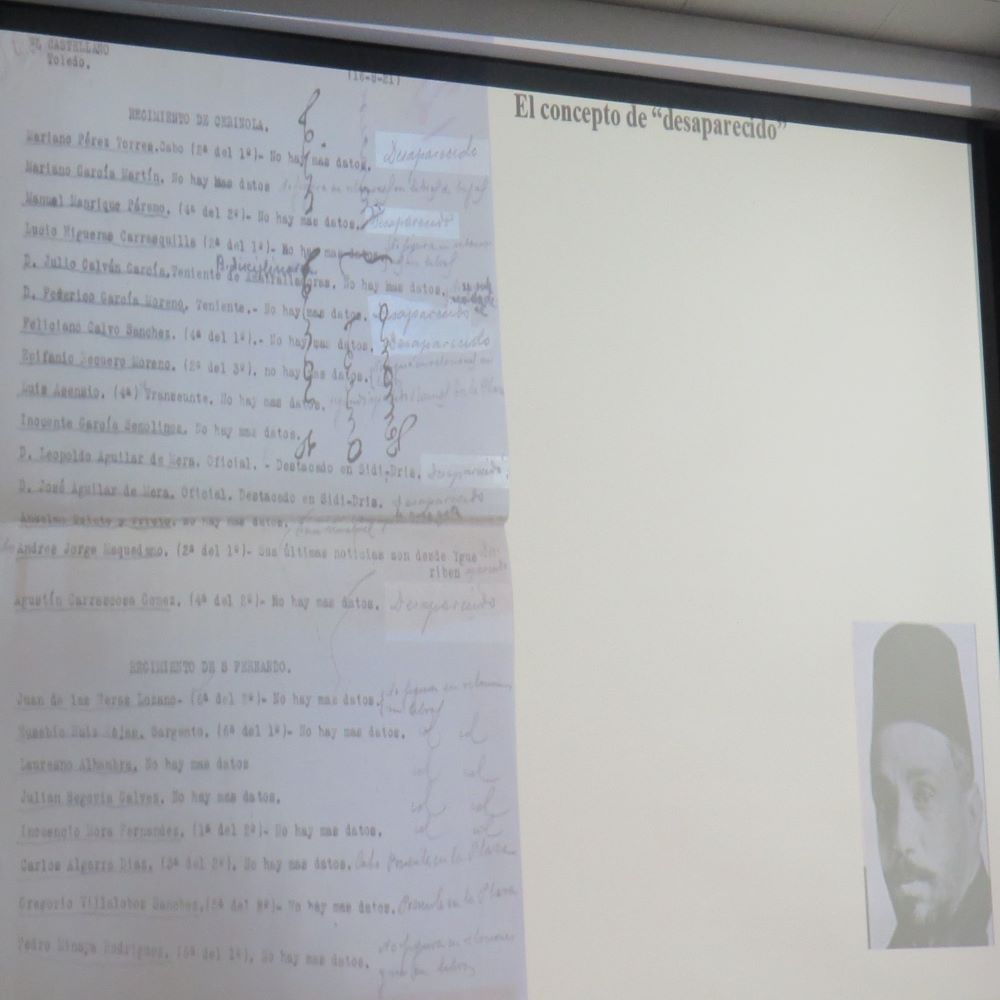

“Y en efecto, el ataque se produjo y resultó una inmensa catástrofe, una derrota colonial sin precedentes. España perdió en pocos días el esfuerzo realizado durante diez años. Las posiciones cayeron una tras otra como un castillo de naipes; las tropas españolas, presas del pánico, huyeron a la desbandada y los barrancos se convirtieron en sus cementerios. Se desconoce con exactitud el número de españoles caídos durante el desastre de Annual. No se sabe siquiera la cifra de los militares que estaban presentes en aquel territorio. De muchos de ellos se desconoce dónde estaban físicamente en el momento de la catástrofe. De hecho, como cuenta el melillense Santiago Domínguez en el prólogo del libro, soldados que estaban en la retaguardia en Melilla fueron rápidamente enviados al frente, pero en los registros aparecían como presentes en Melilla. Tampoco se conoce el número de muertos entre los civiles, y quiénes eran, aunque se sabe que en aquellos días también murieron colonos, comerciantes, cantineros, funcionarios”.

“Una cifra entre 8.000 y 10.000 muertos españoles parece la más probable. Las harkas rifeñas acaudilladas por Abd el-Krim, jefe de la cabila de Beni Urriaguel, llegaron a las puertas de Melilla. En la caótica retirada, Silvestre también murió (quizás se suicidó); su cuerpo jamás fue hallado. 1.200 soldados al mando del general Navarro sufrieron un duro asedio y fueron hechos prisioneros, la mayoría ejecutados o muertos al no poder resistir el frío, el hambre, la falta de higiene y las penurias del cautiverio. Unos 400 permanecieron vivos en poder de Abd el-Krim, por los que España pagó a un rescate de más de cuatro millones de pesetas que permitió al líder rifeño un importante desahogo financiero”.

“Tras esta aplastante derrota infligida a los españoles, Mohamed Abd el-krim se convirtió en el más carismático y prestigioso líder político del norte de Marruecos. Si hasta entonces la oposición a la presencia española había sido desorganizada y fragmentada porque las cabilas, imbuidas de una fuerte identidad tribal, se dedicaban a combatirse también entre sí, Abd el-krim consiguió imponer su autoridad, gracias a sus considerables dotes de mando y a su gran inteligencia política, a su dominio de los métodos de propaganda, a su llamamiento a la “yihad” y a la unidad. Estableció en el territorio marroquí la llamada República del Rif. Logró efectuar cambios significativos en la estructura política del territorio bajo su mando, impuso una autoridad centralizada, ejerció un poder personalista y autocrático, reclutó a un ejército regular, y concentró, en definitiva, un poder hasta entonces desconocido. Y durante los años siguientes combatió sin tregua a España”.

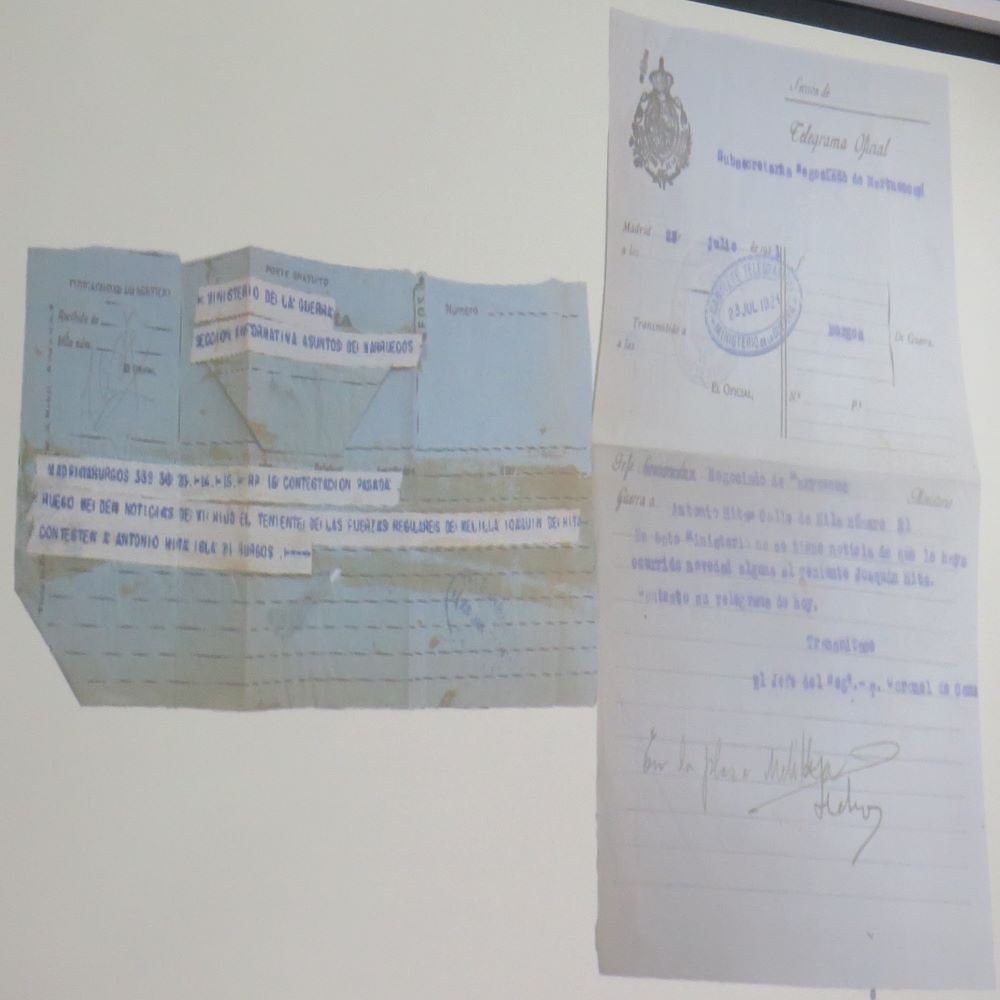

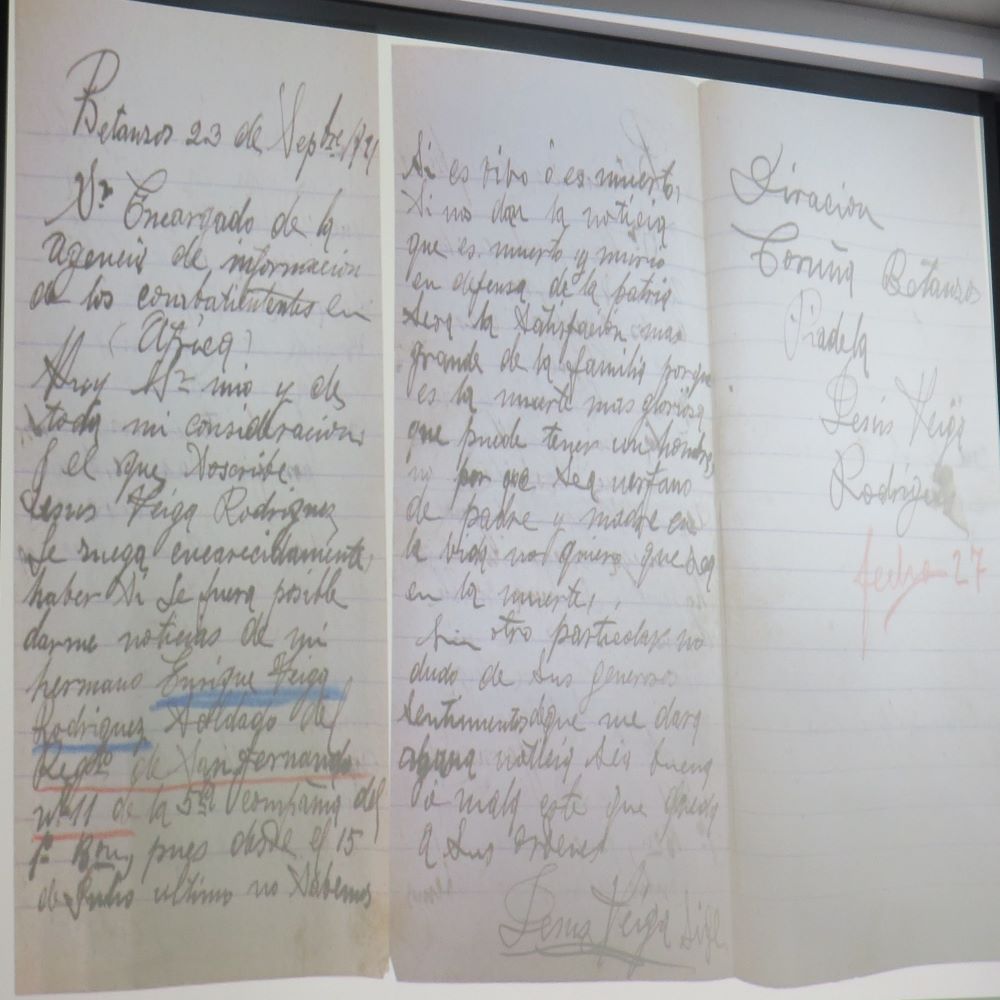

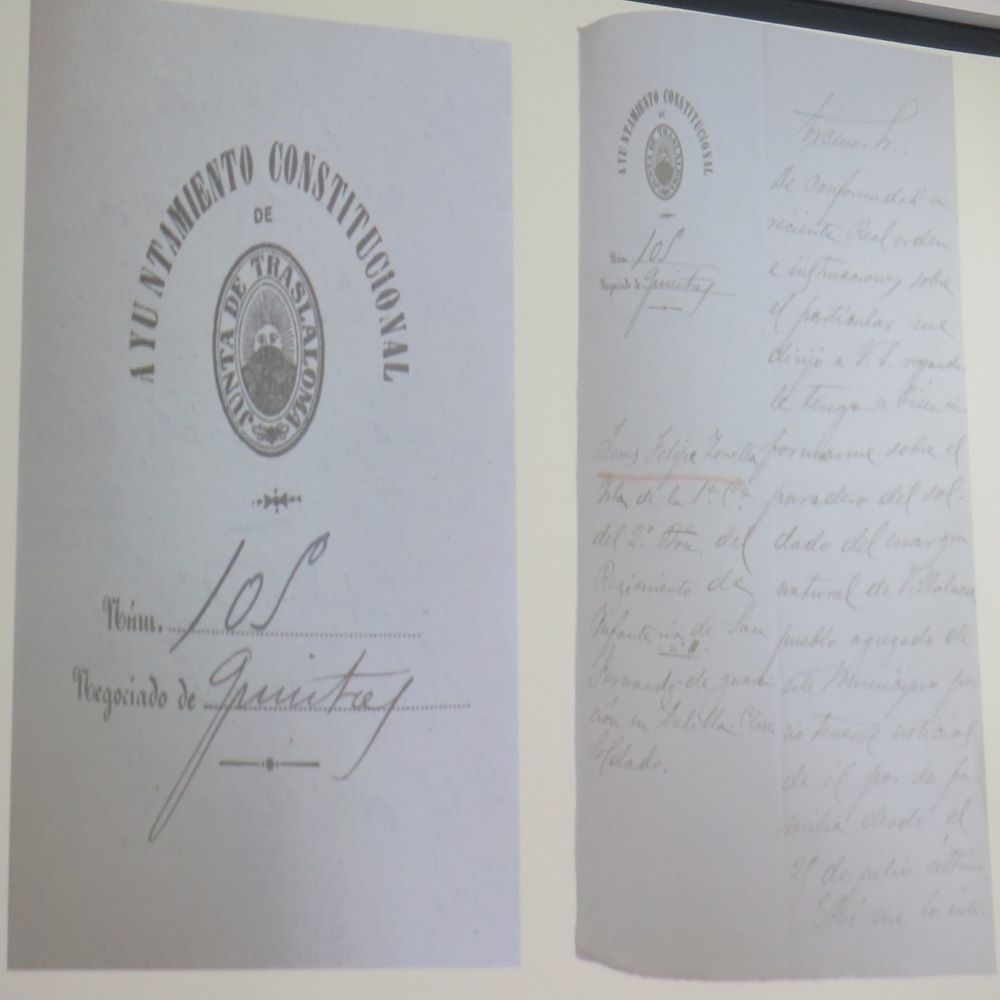

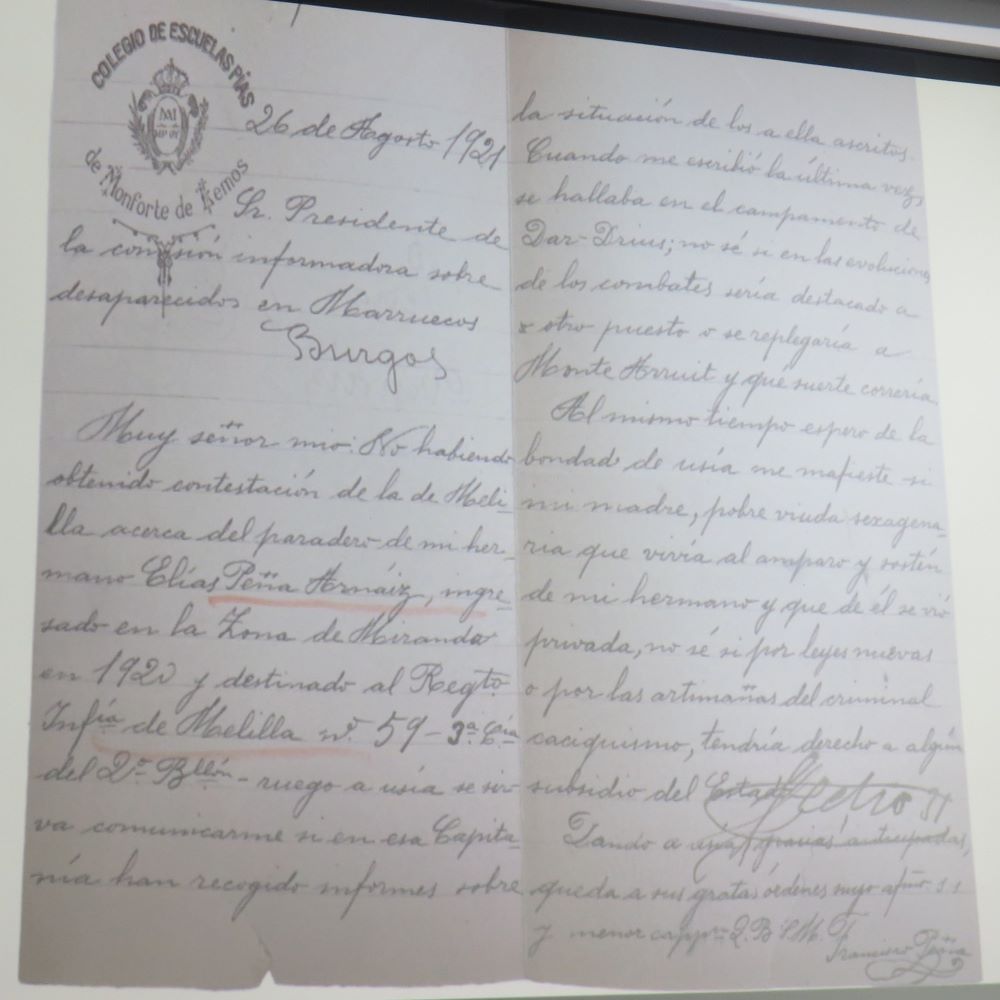

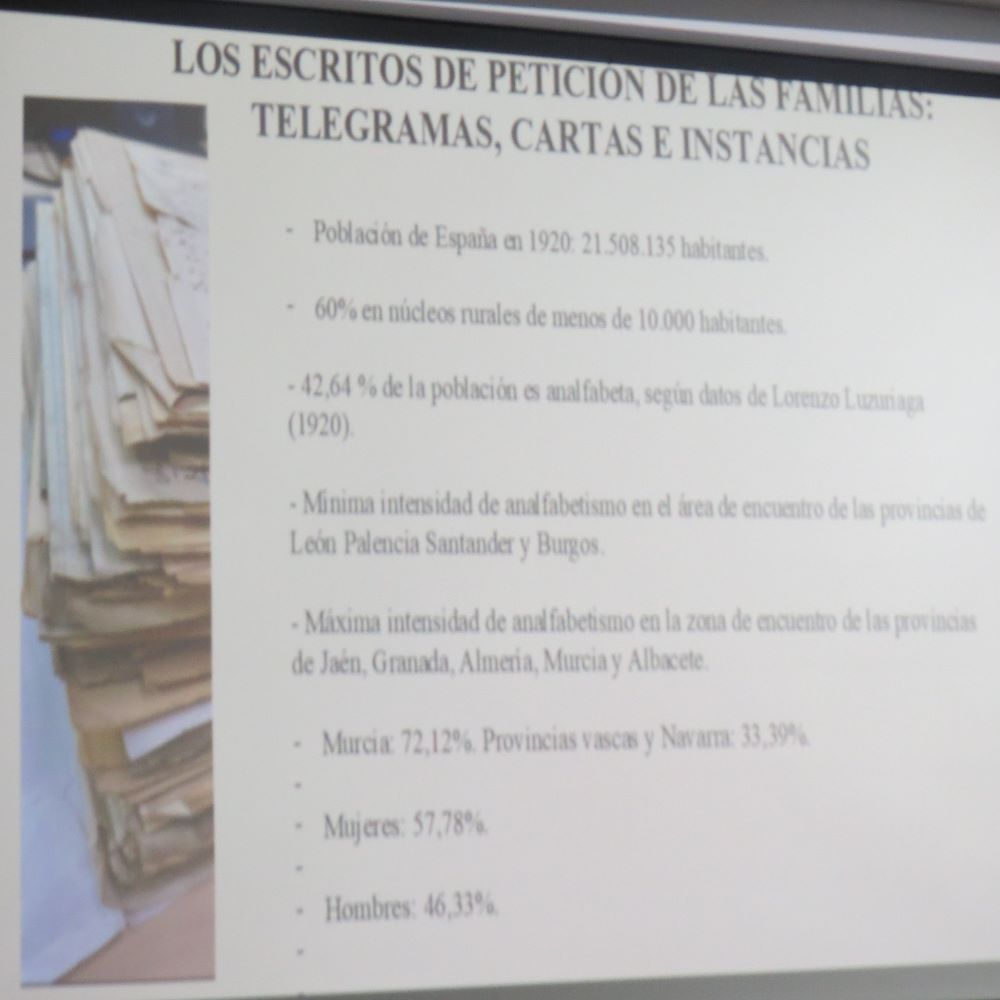

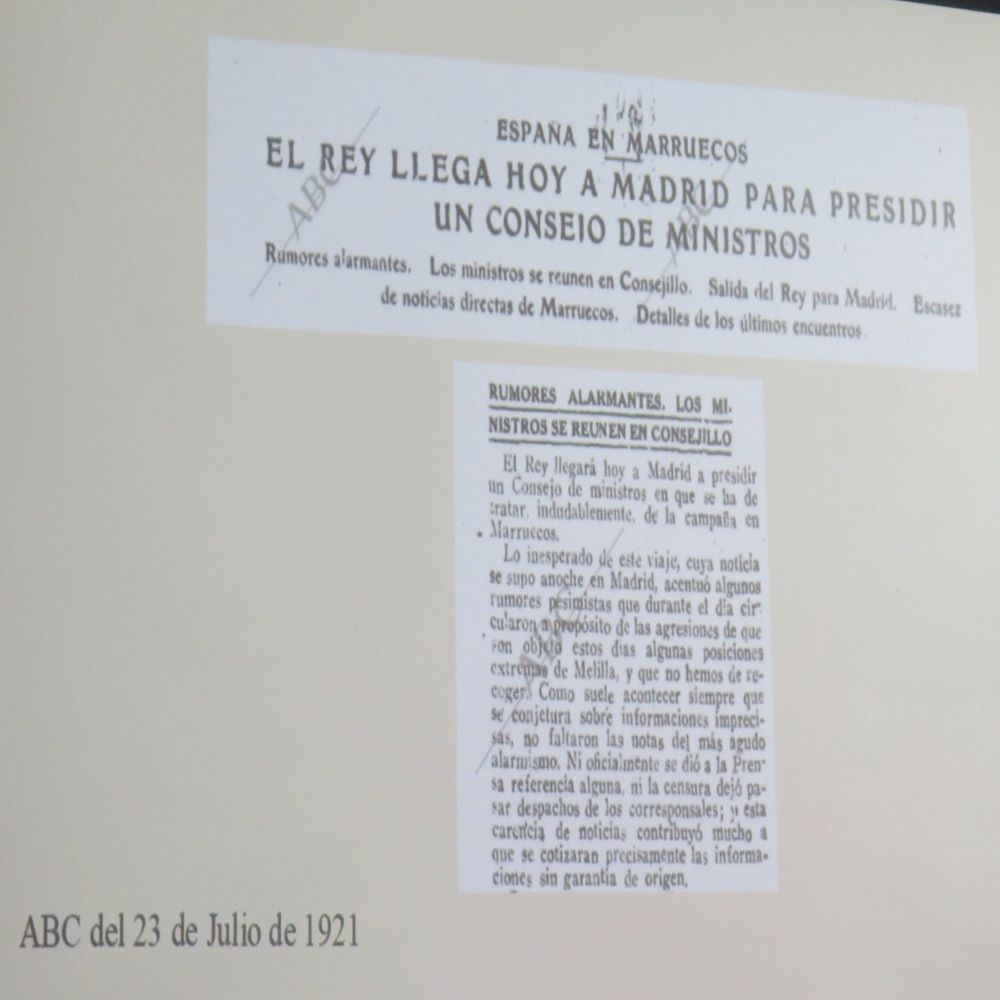

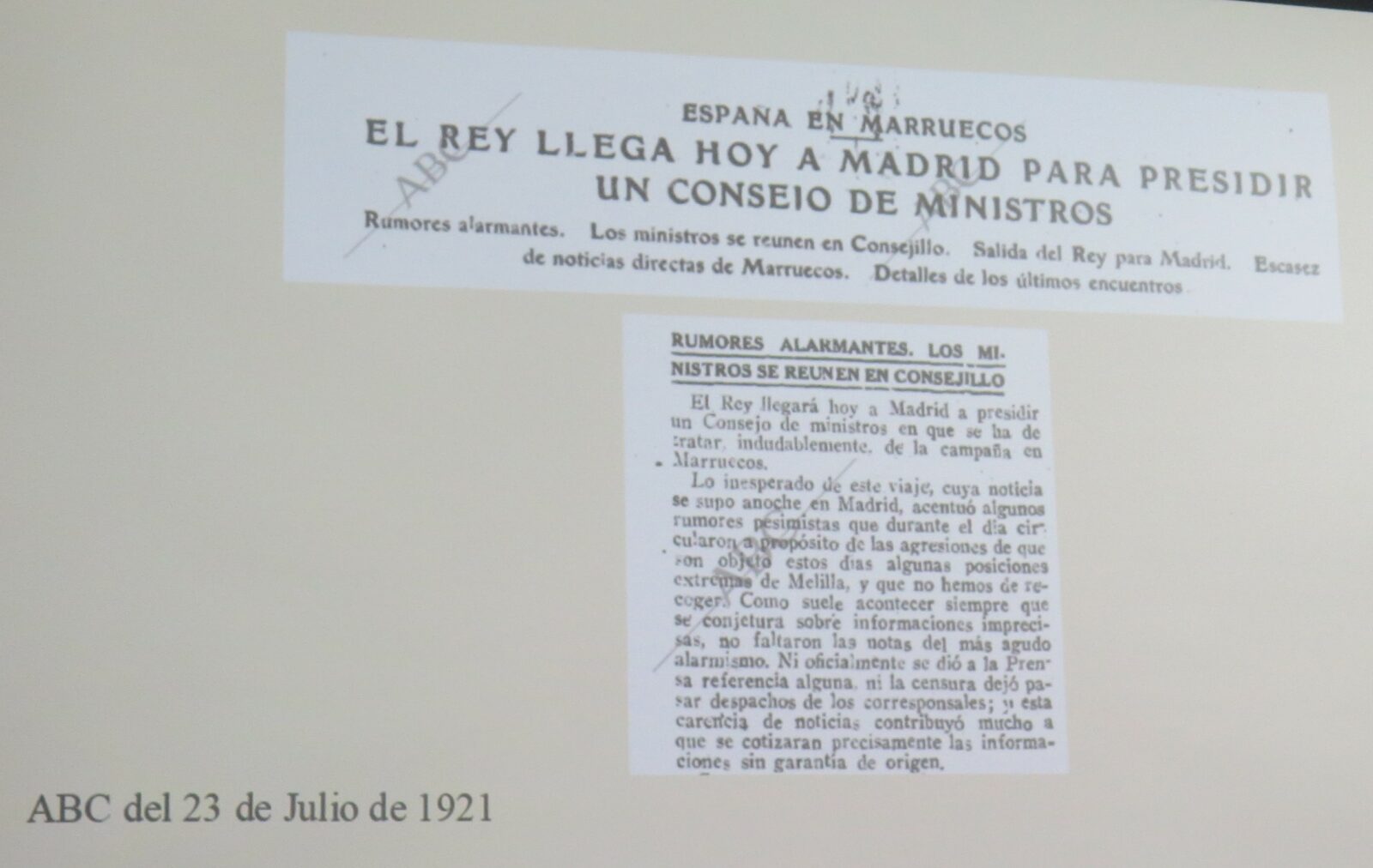

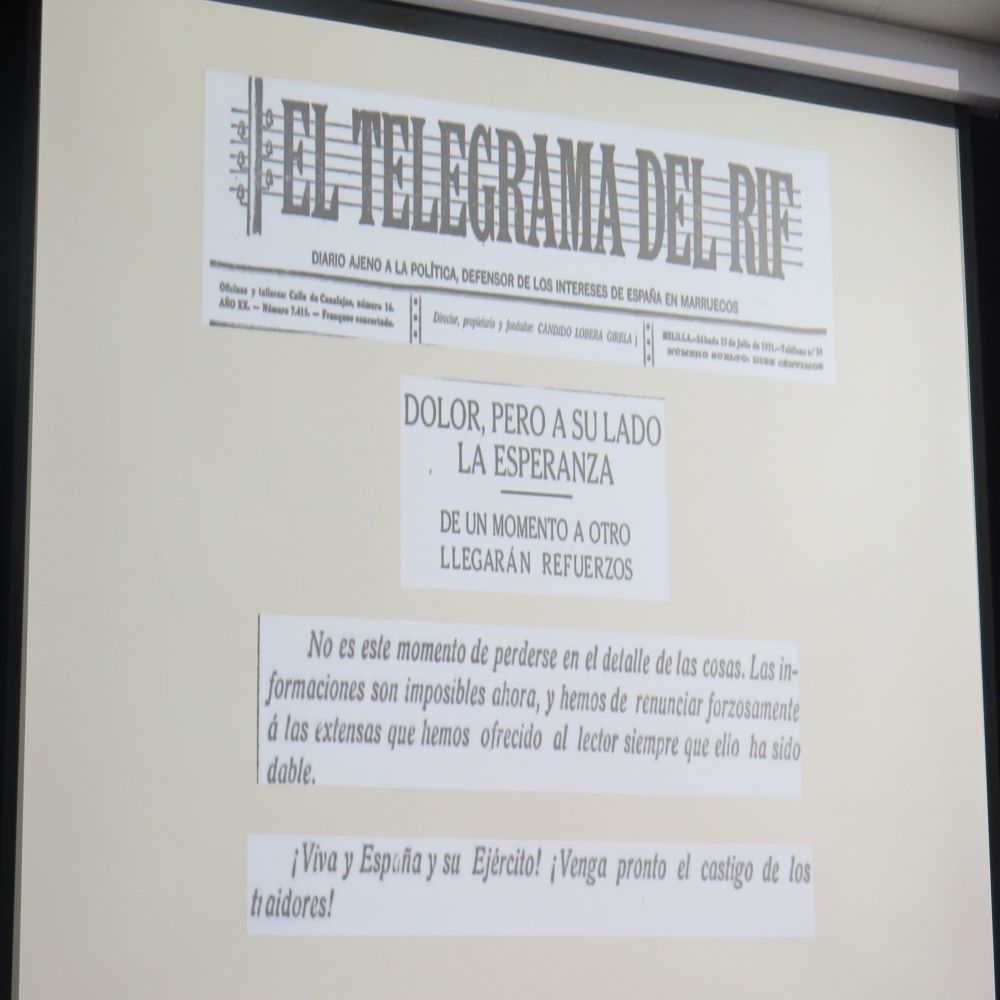

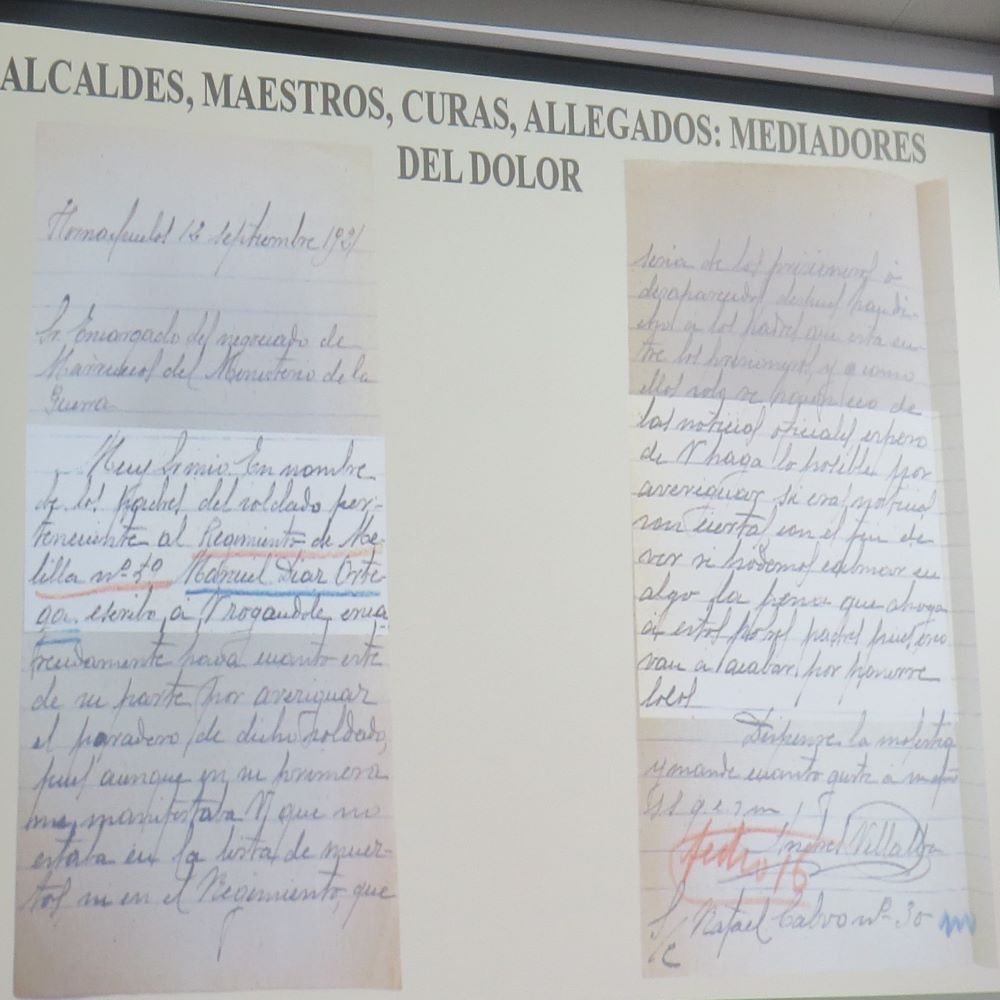

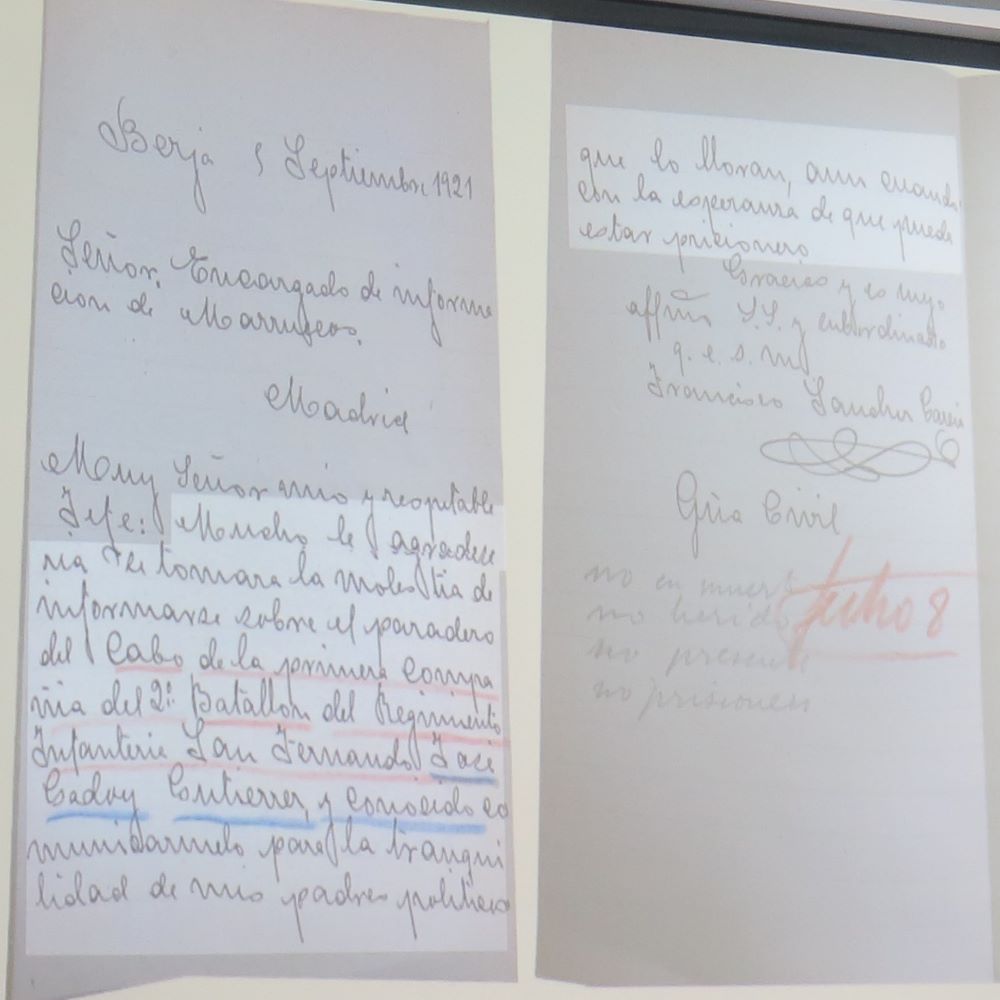

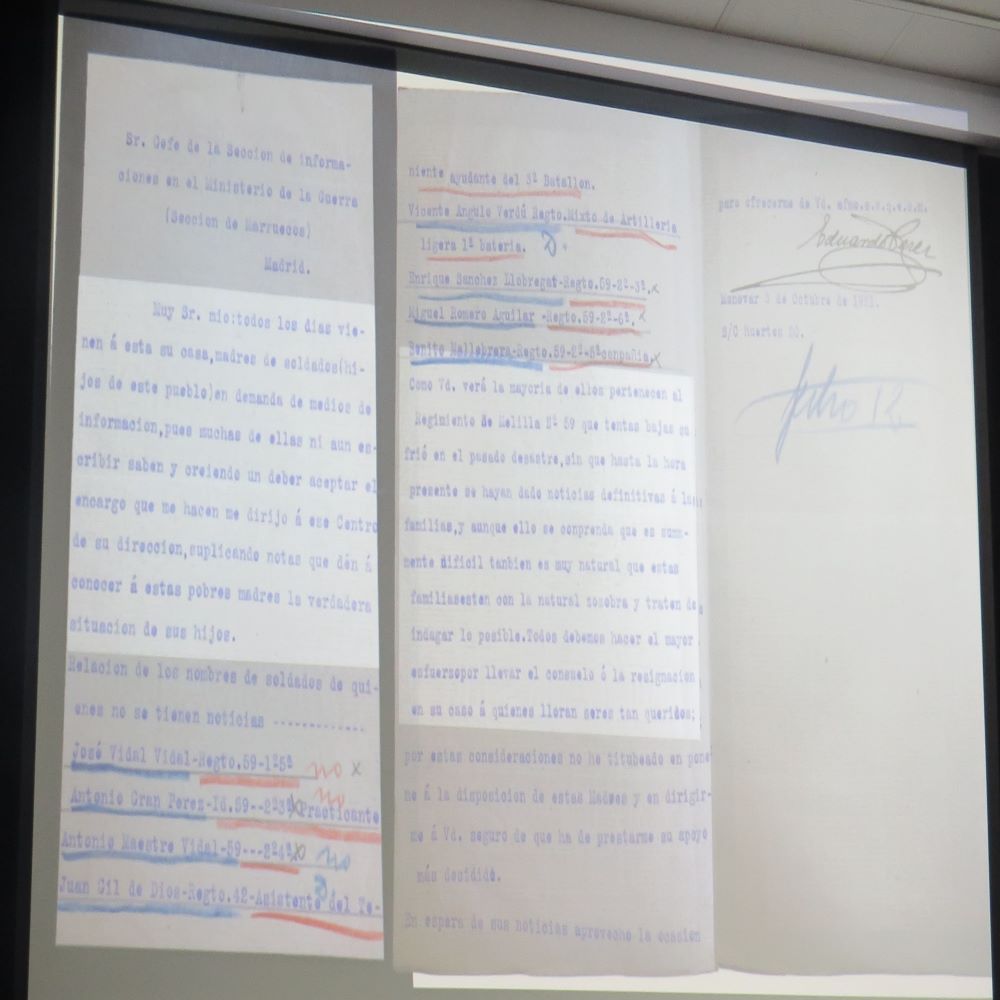

“Este es el trasfondo de la obra que presentamos hoy aquí. Como nos explica Carmen Marchante en un amplio estudio introductorio, al producirse la debacle, hubo unos primeros días de incertidumbre, con noticias imprecisas y muy confusas en la prensa, que causaron zozobra y alarma, pero sin poder calibrar aún la magnitud de la tragedia. En el Ministerio de la Guerra en el negociado de Marruecos se organizó una oficina de información y enseguida comenzaron a recibirse telegramas y escritos pidiendo noticias de un hijo, de un hermano, etc., preguntando tanto por oficiales como por soldados. Hay escritos de todas las provincias de España, aunque predominan las de los pueblos de Andalucía y Extremadura. Muchos de los familiares que querían saber de los suyos eran analfabetos[1] y recurrieron a lo que Carmen llama “escritura delegada”, o sea, encomendaban a alguien del pueblo que escribiera en su nombre. Podía ser un abogado, un comerciante, un médico, pero sobre todo se recurría al cura y muchas veces al alcalde”.

“Poco a poco fueron llegando desde Melilla relaciones de bajas, si bien pronto se vio que las bajas reflejadas en aquellos listados eran solo una mínima parte de las reales. Las listas de los supervivientes fueron apareciendo en la prensa, pero a veces las noticias eran confusas, lo que no hacían sino sembrar más dudas y alarma. Hay, además, un fenómeno particularmente doloroso y es que, las noticias de una huida hacia Melilla a la desbandada, llevó en muchos casos a que las familias ocultasen que tenían a familiares cerca de Annual, por no tener que pasar por la vergüenza de que los tildaran de cobardes. Por eso en muchas cartas se quiere saber si los suyos habían muerto de forma honrada defendiendo su patria. Está también el tema de los prisioneros en poder de Abd el Krim, la duda de si los desaparecidos podían estar vivos en poder del jefe rifeño y ello disparaba el terror al moro, sobre cuya imagen se cernían las más temibles fantasmagorías”.

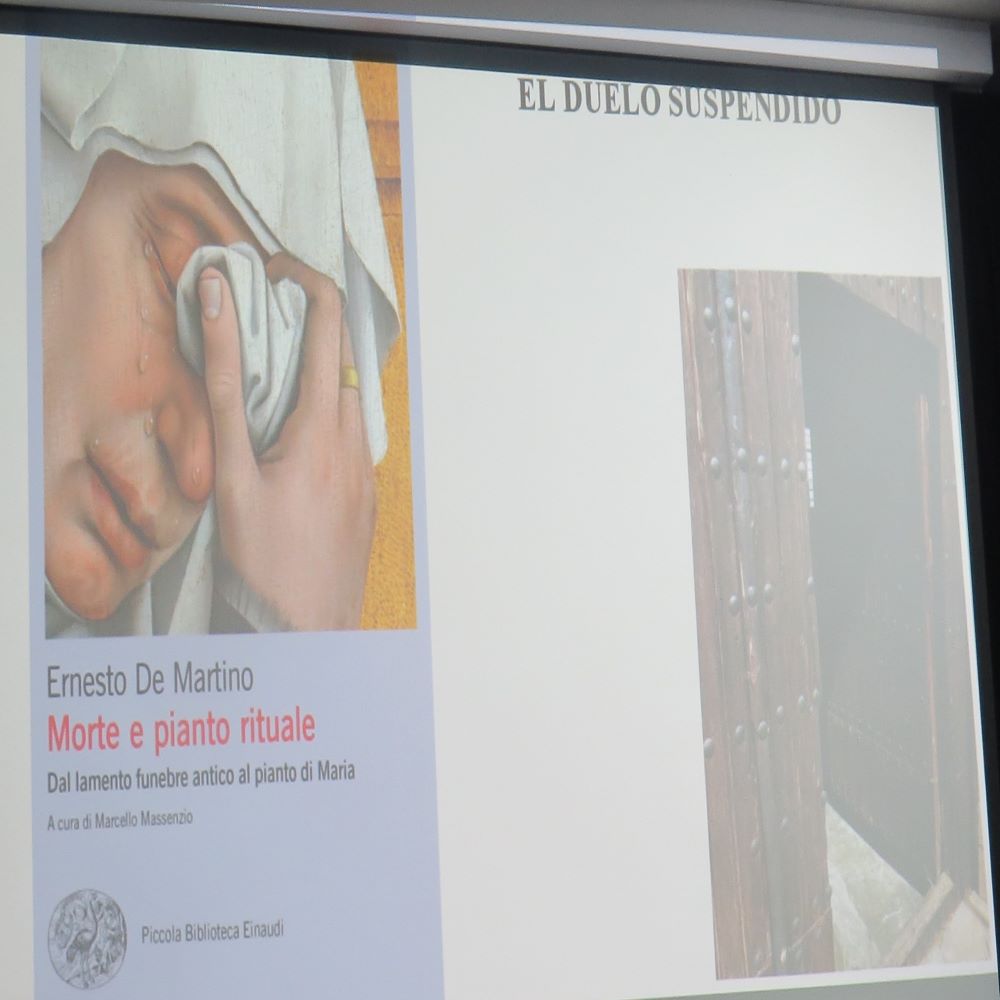

“La mayoría de los cadáveres no se recuperaron hasta octubre, a medida que España volvía a ocupar las posiciones abandonadas, y muchos otros jamás fueron encontrados. Nunca aparecieron en las listas de muertos, heridos o prisioneros. El duelo, como dice Carmen, quedó suspendido. Una madre de un soldado dejó la puerta de su casa abierta día y noche durante el resto de su vida para que, si su hijo volvía, pudiera entrar”.

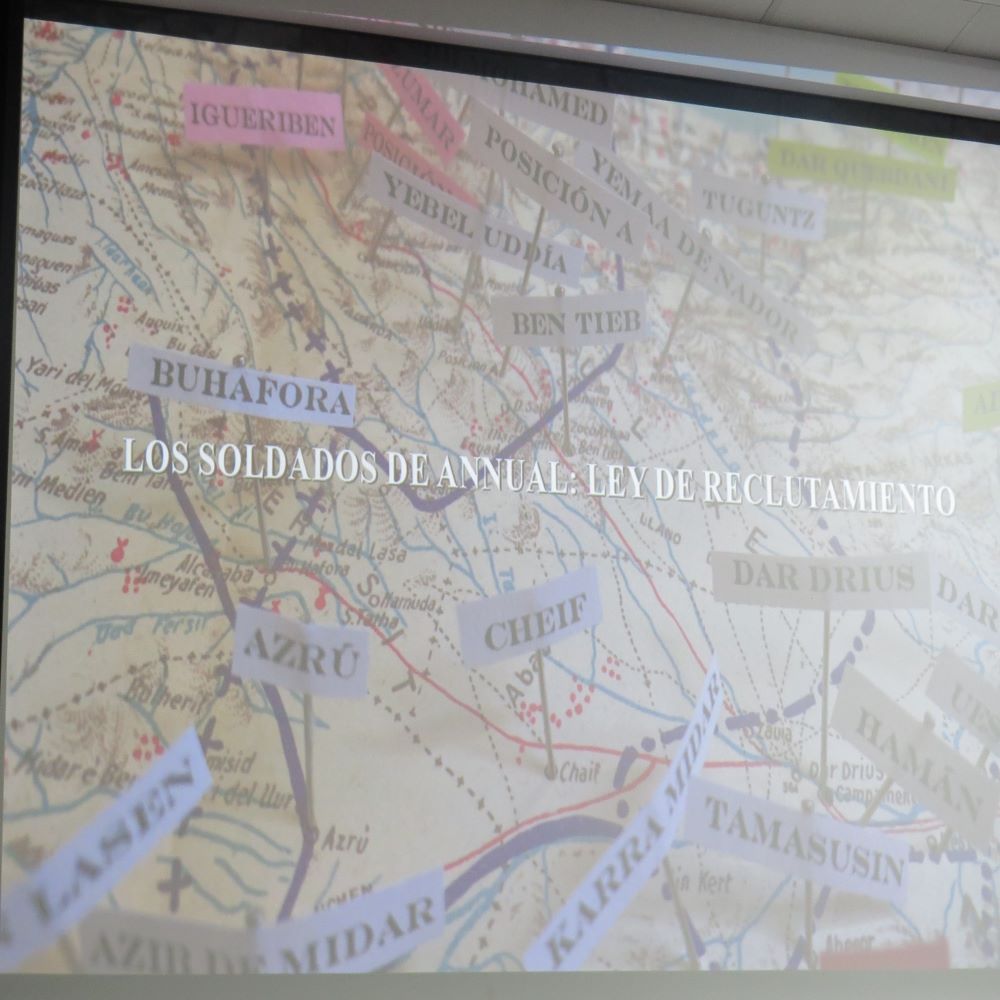

“Carmen hace también un estudio minucioso del debate y aprobación en las Cortes de la Ley de Reclutamiento del gobierno Canalejas de 1912, bajo la cual fueron reclutados los soldados de Annual. Esta ley había supuesto un avance en justicia con respecto a la anterior ya que eliminaba la llamada redención en metálico que posibilitaba a alguien, pagando, pudiera librarse totalmente del servicio militar. La nueva ley hacía obligatorio el servicio militar. Sin embargo, en absoluto era igualitaria ya que introdujo la figura del “soldado de cuota” que permitía a los reclutas con dinero reducir significativamente el tiempo de servicio militar efectivo mediante el pago de una cantidad de dinero y en última instancia, no ir a servir a África. La guerra marroquí se había vuelto en España profundamente impopular, en particular entre las clases bajas que no podían pagar para librarse de ir a un lejano territorio que creían que solo se mantenía para defender los intereses de los empresarios mineros”.

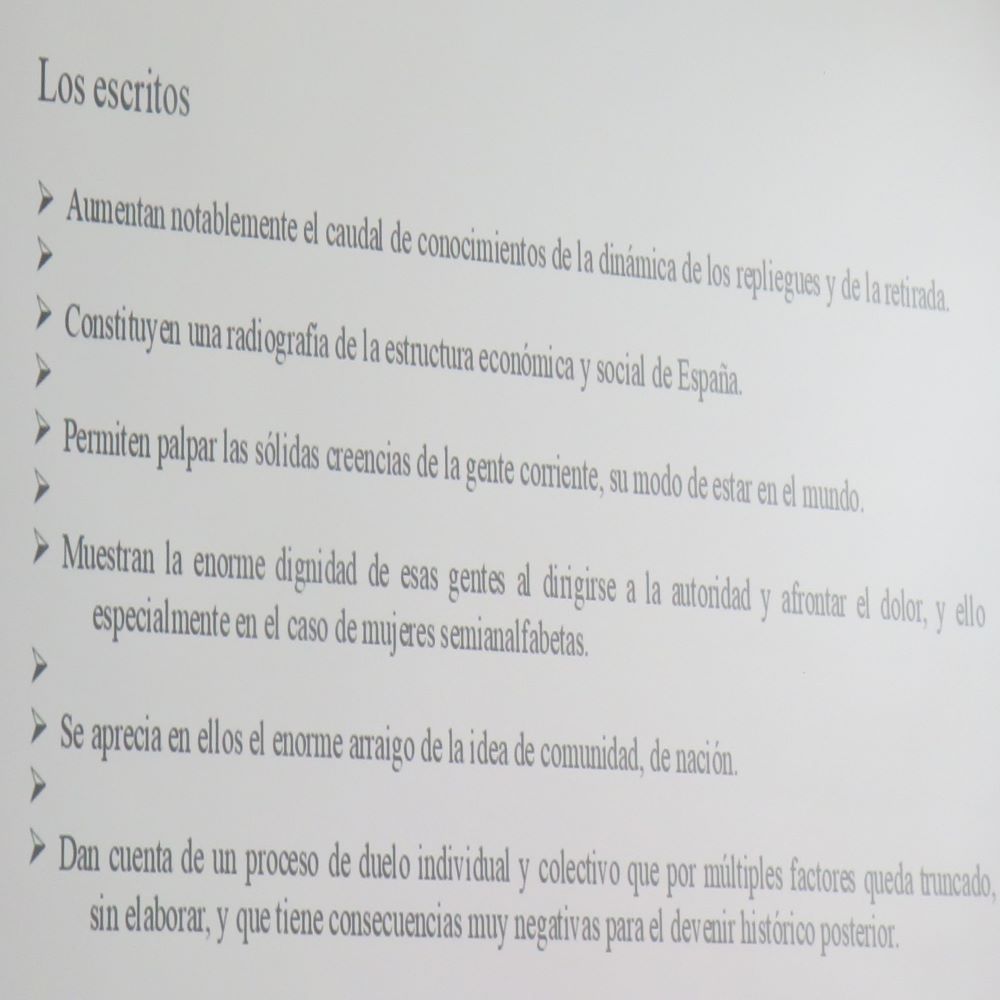

“Consciente o no, Carmen Marchante ha tocado una tecla que es tendencia en la historiografía actual, la «historia desde abajo», de la que ya habló el historiador británico Eric Hobsbawm, la historia de la gente corriente, la gente común, gente ignorada, cuya existencia, a pesar de constituir el grueso de la sociedad, durante mucho tiempo nadie se preocupó por investigar. La historia militar, influida por las tendencias de la historia en general, también ha renovado sus enfoques y metodologías, y vemos cómo se está haciendo ahora una historia militar como parte de la historia social. Una historia militar que visibiliza a quienes nunca han sido escuchados, que registra las vivencias de los soldados de a pie, investigando sus motivaciones personales, su vida cotidiana como combatientes, la influencia de la experiencia bélica en sus vidas personales. Una historia militar que estudia la guerra desde la posición de los soldados rasos, mayoritariamente de reemplazo, que tuvieron la desgracia de estar en Marruecos, cerca de Melilla, cuando se derrumbó aquella Comandancia General en julio de 1921. El nombre y el retrato de aquellos soldados que no regresaron están en el recuerdo de sus familias, que aún hoy guardan cartas, fotografías, algunas aún colgadas en las casas de aquel familiar que marchó a África y que no volvió. Carmen nos recuerda que la clase de tropa, y sus historias y experiencias, importan al historiador igual que las historias de los oficiales y jefes militares. Importa la historia humana. Sin embargo, es mucho más difícil ponerles nombre y rostro e indagar en las historias de los soldados de reemplazo – de los reemplazos de 1918, 1919 y 1920- en total, 19.000 soldados, que fueron los afectados por el desastre de Annual, que en el caso de los oficiales que sí tienen sus expedientes”.

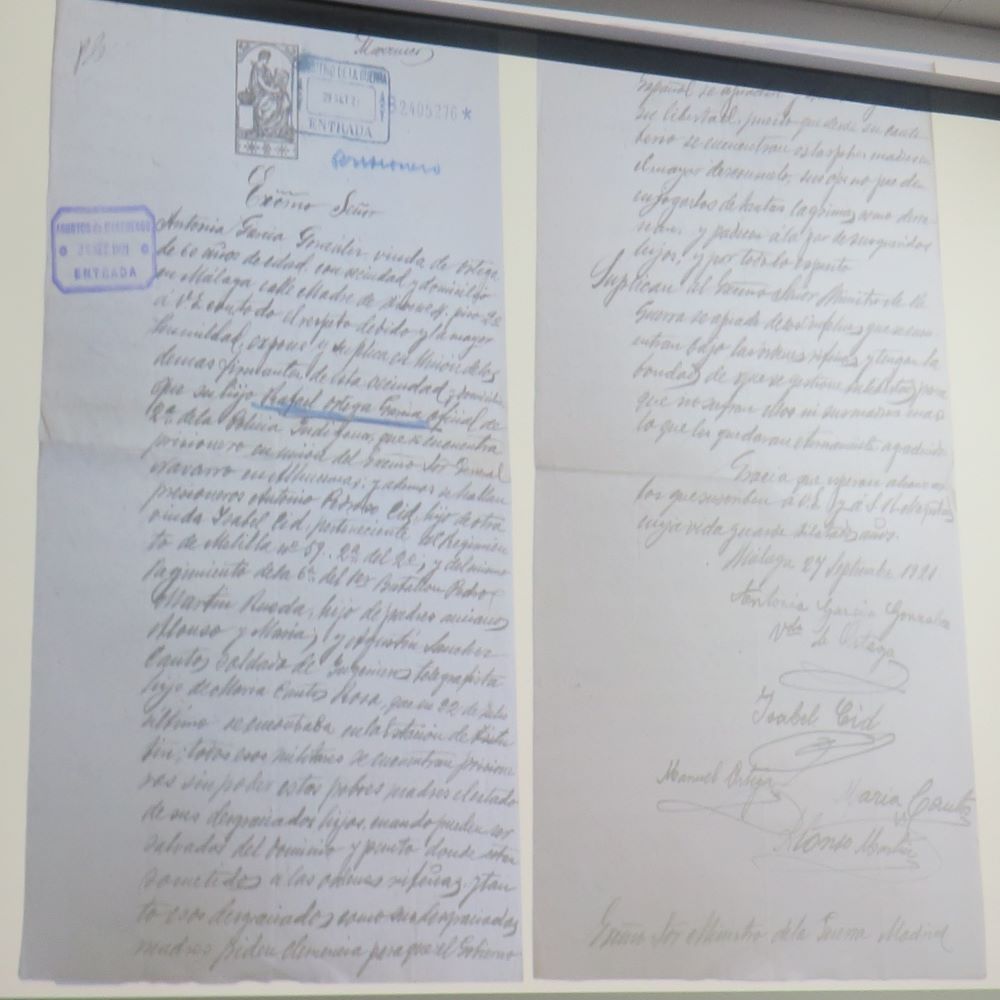

“A través de las cartas de las familias, Carmen también analiza la guerra desde la posición de los civiles, evaluando el profundo impacto causado en la población civil, en este caso, los familiares de los soldados. Cuando uno pretende analizar el significado de Annual para las clases populares de una época en que no quedan protagonistas vivos, es necesario sustituir la fuente oral por otro tipo de fuentes como es en este caso la correspondencia, las cartas. Carmen hace un riguroso examen de cada una de estas cartas enviadas por padres, esposas, hermanos, con algún familiar desaparecido en Annual, todas las cuales están transcritas en este voluminoso libro”.

“Como filóloga que es, concede especial importancia al grado de competencia lingüística, nos da información tanto sobre la caligrafía, esforzada en los casos de personas socialmente desfavorecidas, como sobre la ortografía, muy precaria en esos casos también, y que Carmen transcribe tal cual, con innumerables erratas y con el habla peculiar de cada provincia o las variantes regionales, según la procedencia geográfica de quien escribe. También se fija en el aspecto material de los escritos, el tipo de papel, las tintas usadas, si aparece o no membrete. La preocupación por la palabra, por el lenguaje, por el discurso, la importancia concedida a los textos, es una destacada característica de este minucioso trabajo. Tenemos aquí en este libro una nueva mirada, un nuevo enfoque que contribuye a ampliar los temas y las formas de abordar la nueva historia militar”. Moralejo

La autora, Carmen Marchante Moralejo

Carmen Marchante Moralejo, a lo largo de los años ha investigado las transmisiones textuales de textos dramáticos y literarios en diversas culturas, sobre lo que ha publicado numerosos trabajos en Italia y en España. Ha ejercido la docencia en diversos países y se ha ocupado también de cuestiones teóricas acerca de la adquisición de lenguas extranjeras. Fue la primera alumna en cursar el Máster de Historia Militar de España, U.N.E.D – Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (2020-2021).

Carmen Marchante Moralejo, nos envía el siguiente resumen de su intervención:

Empiezo la disertación señalando que esta intervención mía es en esta casa es en realidad un modesto eslabón de una cadena que empezó hace más de un siglo. Quiero expresamente mencionar a nuestros mayores y rememoro los intensos debates que durante el año 1922 tuvieron lugar en el Ateneo para exigir que se hicieran efectivas las responsabilidades políticas y militares por el Desastre de Annual. Señalo las decisiones tomadas por la Juntas a lo largo de los años 1922 y 1923, la manifestación de 150.000 personas organizada por el Ateneo de Madrid el 10.12.1922 para expresar al gobierno las aspiraciones en cuanto a la exigencia de responsabilidades, las tensiones que ello provocó en el ámbito de la casa por la diversa adscripción política de sus socios. Menciono el ciclo de conferencias que bajo el título “Hay figura de delito” se impartieron entre las que destaco la de Miguel de Unamuno en mayo de 1923 y la de Ramiro de Maeztu. Y finalmente la nota de prensa que con motivo del segundo aniversario de Desastre envía la directiva del Ateneo: “Paz y justicia. Por los españoles que ya no son. Por la España que aún quiere ser.

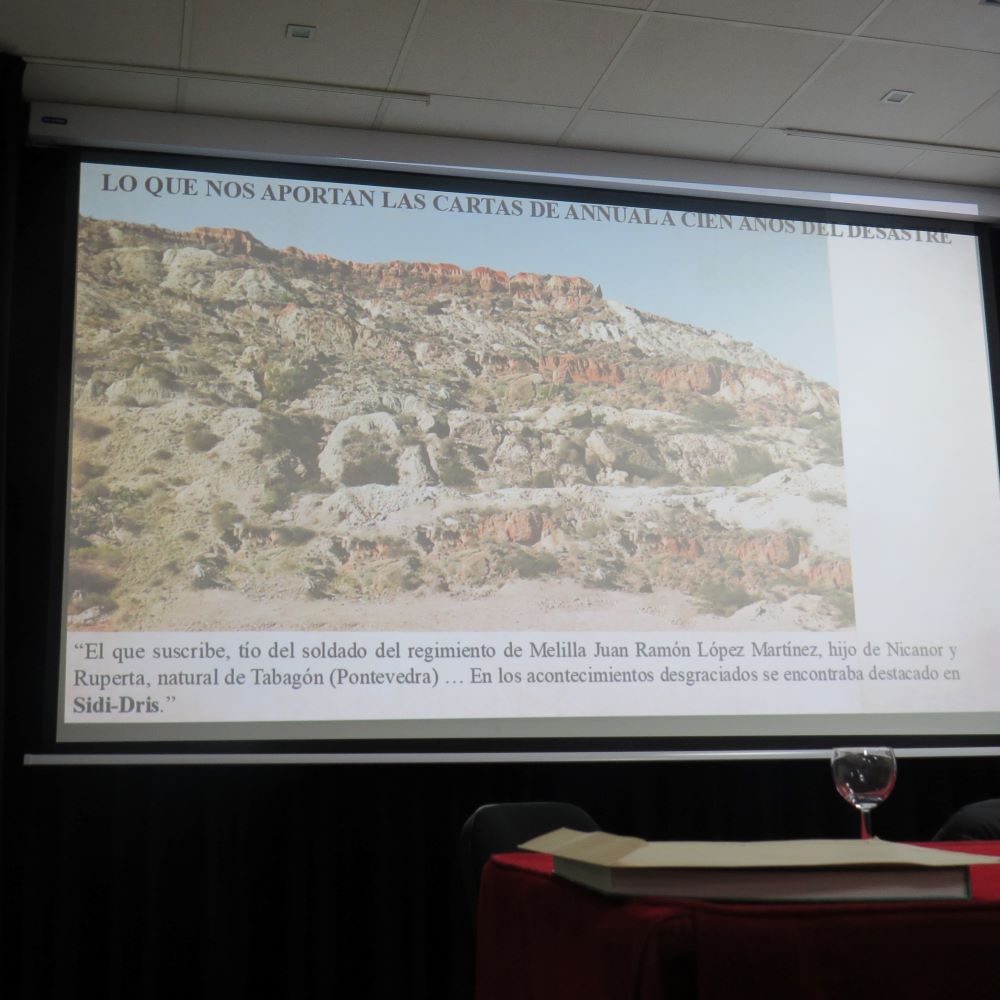

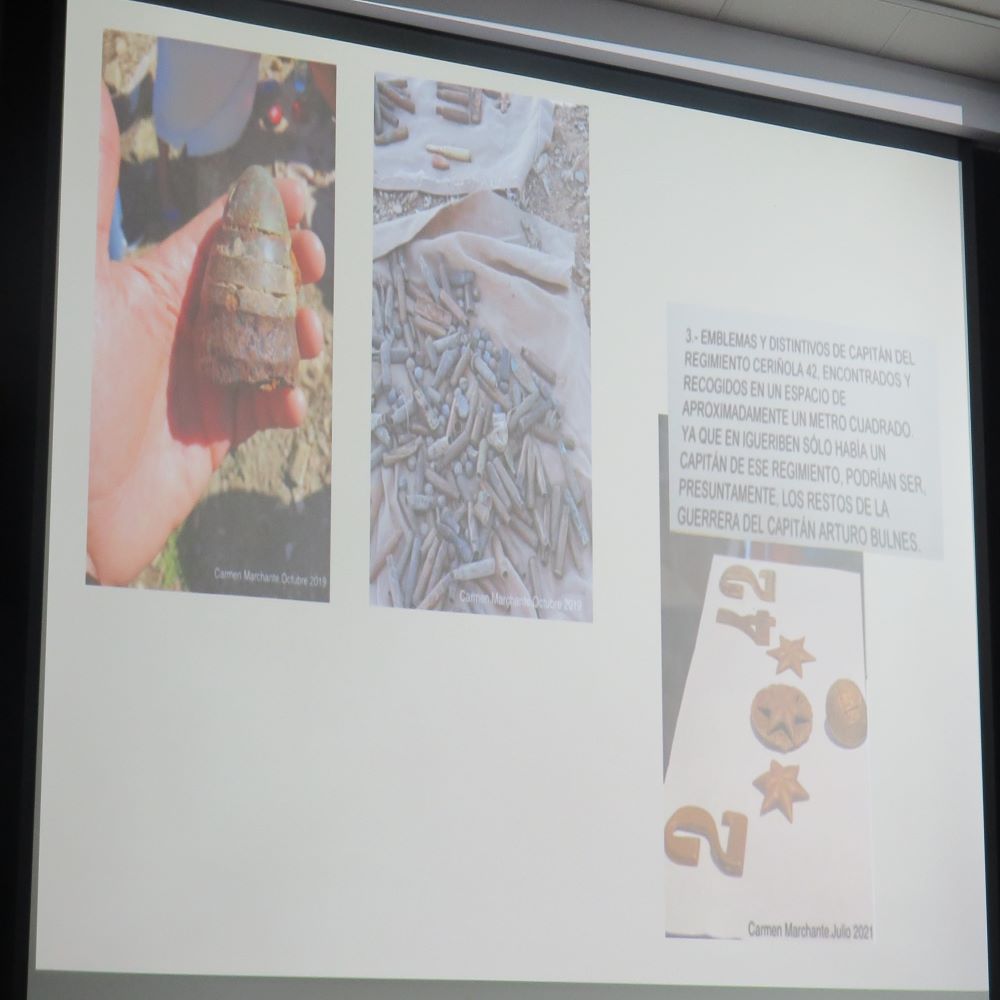

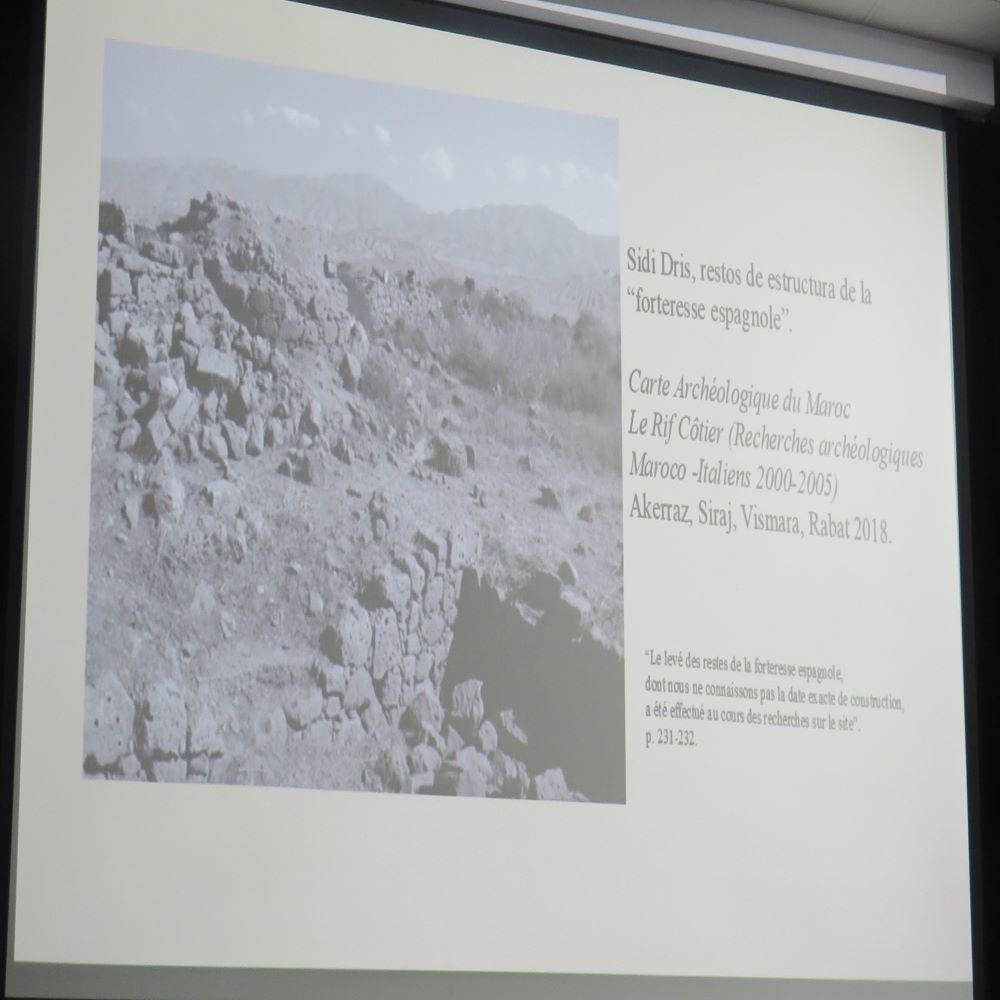

Paso después a relacionar los puntos que se van a tratar, en primer lugar, lo que nos aportan las cartas publicadas cien años después del Desastre. Hago una breve exposición de las fuentes primarias disponibles para pasar a llamar la atención sobre la necesidad de realizar excavaciones arqueológicas en las posiciones que puedan arrojar luz sobre enigmas que aún persisten sobre los aspectos militares del Desastre. Y, sobre todo, de que España y Marruecos se comprometan a proteger estos lugares dada la intrusión de arqueólogos aficionados que causan daños irreparables.

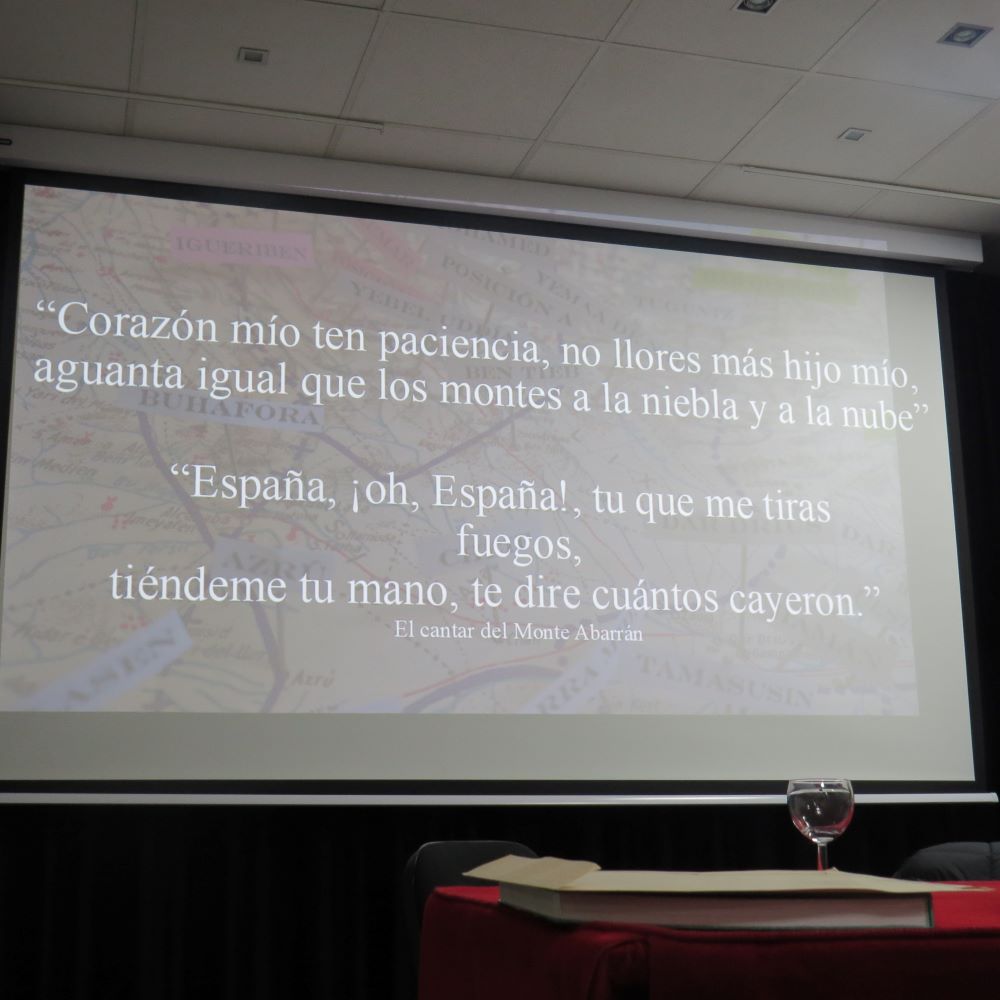

Doy cuenta de la mirada que aporta mi investigación, que es la de los de abajo, la de los miles de soldados de reemplazo y sus familias que son protagonistas y víctimas de esta tragedia y que viven en los escritos que comprende el corpus. A través de estos escritos recobra vida el “frente olvidado” de los días de Annual: alguien que los quería – madres, esposas, prometidas familiares- preguntó por ellos y nos los devuelve a una vida anterior a la catástrofe, con números elementos de biografías individuales interrumpidas. Hago un llamamiento a investigar en los archivos puesto que muchas de estas fuentes permanecen inéditas y son las que nos pueden modificar verdades historiográficas sedimentadas.

Presento el volumen de 756 páginas. La edición de las cartas, agrupadas cronológicamente y por provincias de norte a sur, incluyen un estudio preliminar en el que en primer lugar me ocupo de la génesis de la Ley de reclutamiento de 1912 y recojo los intensos debates parlamentarios de la época que fructificaron en el texto legal y que muestran las enormes dificultades de una minoría ilustrada para elaborar una ley más justa, con garantías para los que se consideren afectados por decisiones injustas y con un sistema de filtros que permitiera que se hicieran efectivas.

En mi exposición muestro someramente la situación de las fuerzas de la Comandancia General de Melilla el 22 de julio de 1921. Llamo la atención sobre el hecho de que no se trataba de una situación de guerra y leo a ese efecto las declaraciones de Dámaso Berenguer en la causa.

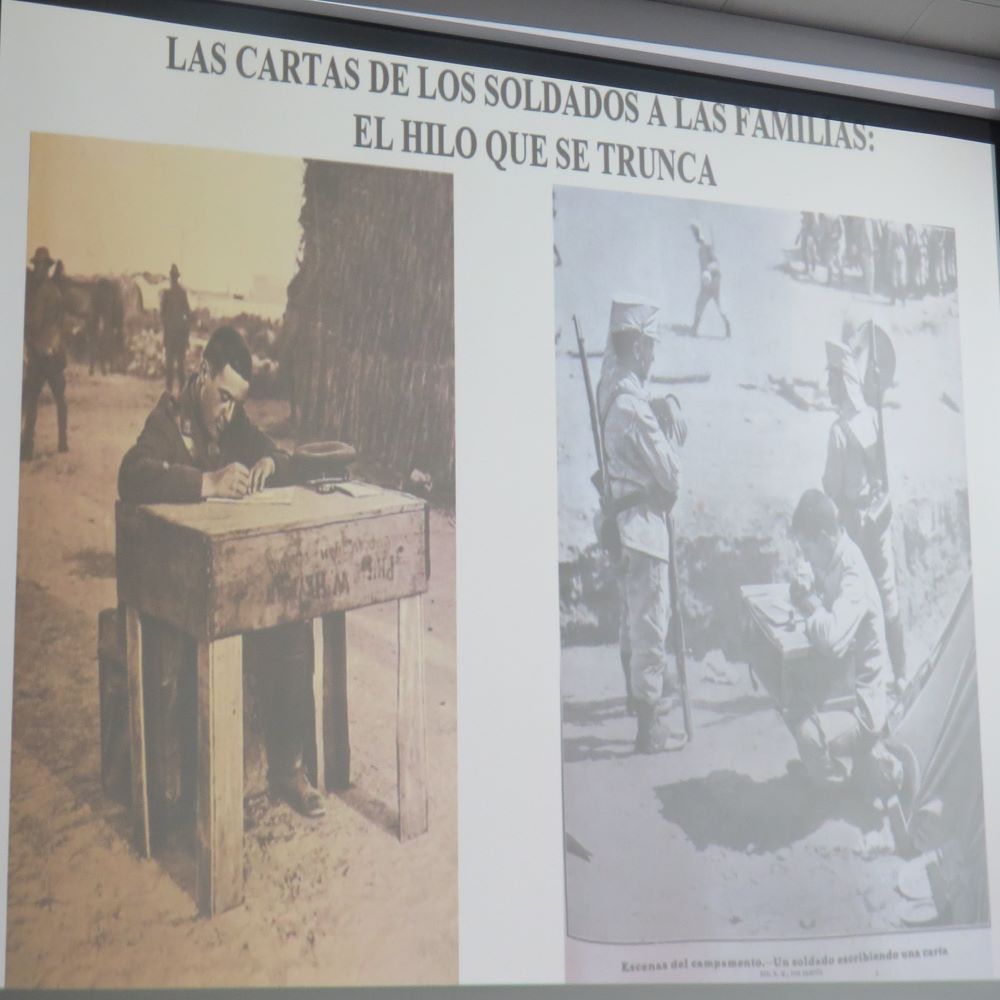

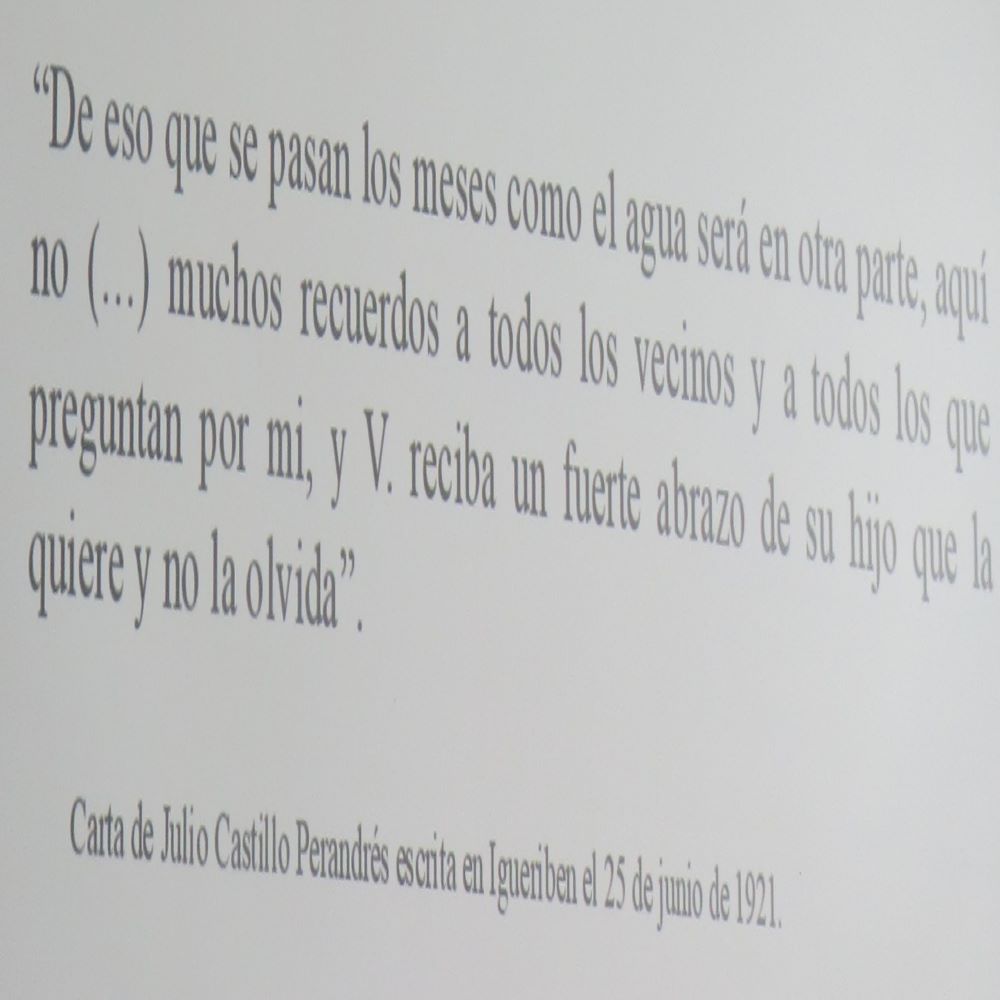

Doy ejemplos de la correspondencia que mantenían los soldados con las familias proyectando varios textos: este hilo se trunca con la hecatombe de las posiciones de la Comandancia. Analizo la tipología de escritos del corpus. Proyecto textos (cartas, telegramas, instancias) de los que indico las características formales y estilísticas y su tratamiento administrativo.

Abordo después, a través de los textos de las cartas, el problema del duelo suspendido, de la imposibilidad de elaborarlo ya que no se dispone de la certeza del fallecimiento. Esta cuestión me parece de extrema relevancia para el devenir histórico posterior. La edición crítica abarca unos 500 escritos que he ordenado en orden cronológico, de tal manera que se percibe el in crescendo de la tensión. Al final del libro agrupo en unas listas todos los datos de oficiales y soldados de escritos no editados. De tal manera la totalidad del fondo de Archivo General Militar de Madrid, con todos sus datos referentes a oficiales y soldados, queda recogida en este volumen. El término “desaparecido”, para definir su estado, se tiñe de nuevos significados a raíz de Annual y nos los deja en un limbo en que es imposible elaborar el duelo por su pérdida.

José Belló Aliaga

[1] Carmen da datos interesantes para contextualizar las cartas. En 1920 el 60 % de la población vivía en núcleos rurales de menos de 10.000 habitantes. La tasa de analfabetismo era en 1920 del 42,64 % de la población, pero la distribución no era nada homogénea y así, Murcia tenía una tasa del 72,12 % mientras Navarra tenía una de solo el 33,39 %.