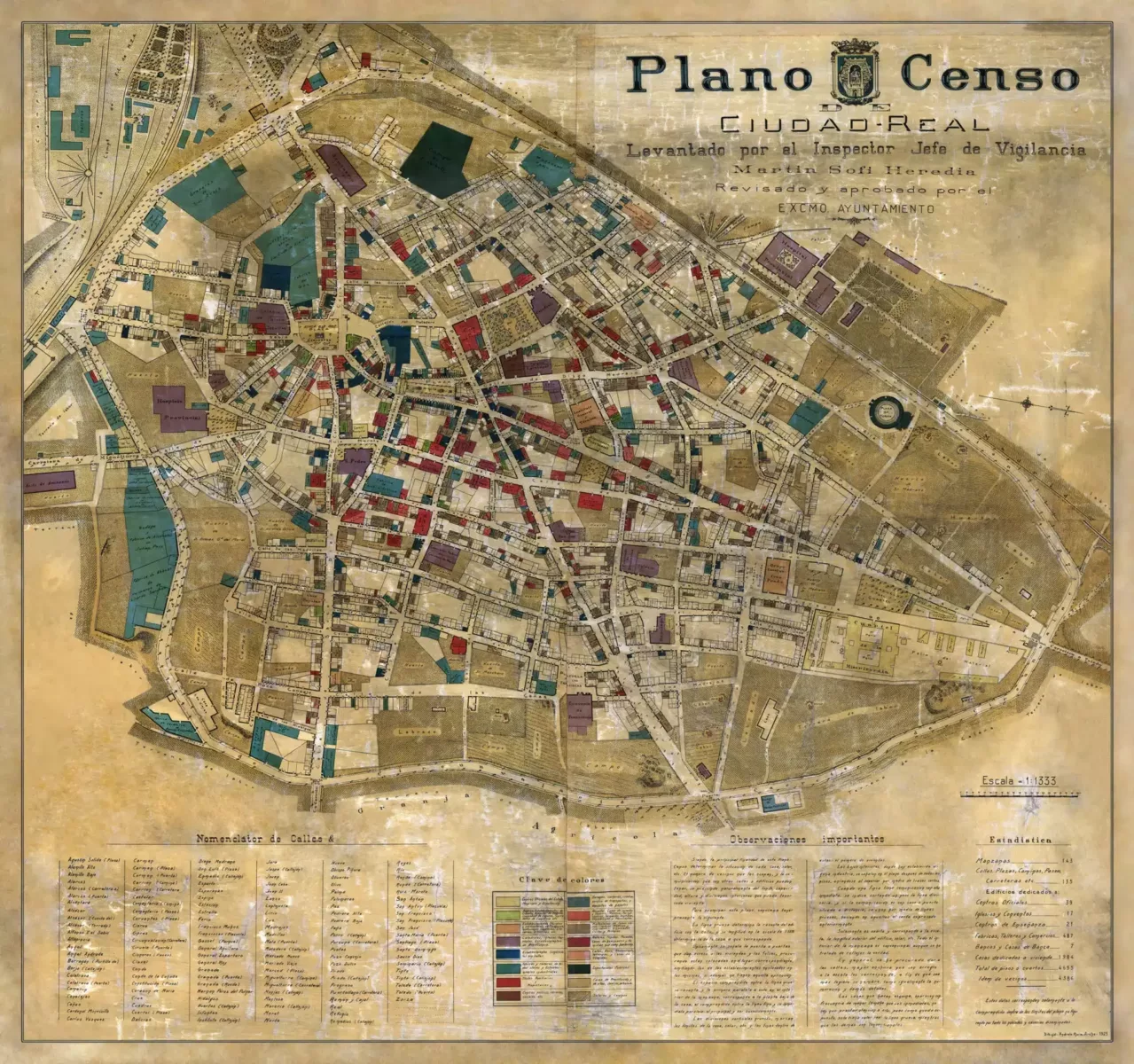

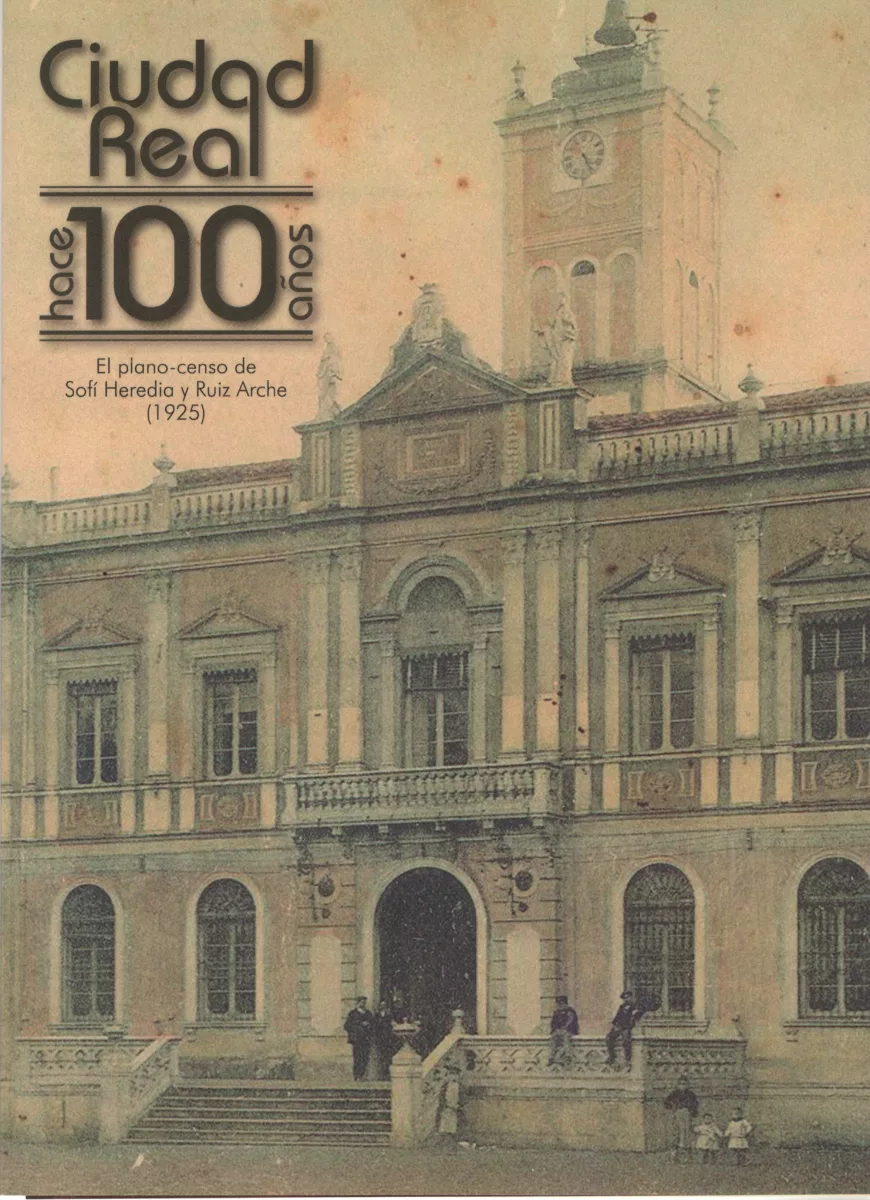

“Toda representación gráfica de un espacio es una forma de poseer o controlar un territorio determinado, el mapa como modelo analógico y miniaturizado de una realidad territorial, expresa la imagen de lo que ese territorio significa para el cartógrafo que lo representa. Sus trazos reflejan, no solamente, la cultura geográfica de una determinada sociedad, sino también la organización del mundo y de la realidad que éste posee”, la afirmación precedente de Carmen Gavira en su trabajo La ciudad como sitio y lugar (1996), da buen pie para introducir estas anotaciones y reflexiones en torno al celebrado Plano Censo de Martín Sofí y Ruíz Arche, del que se ha celebrado recientemente el centenario. Con un ciclo de conferencias, una exposición –Ciudad Real hace 100 años– y, sobre todo, con la publicación del trabajo de Juan Carlos Buitrago, El Plano censo de Sofí Heredia y Ruíz Arche. Ciudad real hace cien años (1925), Serendipia (2025).

De todo ello, y más allá de las conclusiones que puedan extraerse del momento social y cultural –tanto la presencia de la dictadura de Primo de Rivera en lo político, como la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos en lo cultural– conviene anotar algunas cuestiones. Un momento que pivota, a mi juicio, con dos acontecimiento relevantes en el campo de las Artes: tanto la exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias de 1925 en París, que darían paso a todo el movimiento del Art Déco, con una popularidad creciente y un influjo menguante; como la aparición de la llamada, luego por Carlos Flores, Generación de arquitectos de 1925, para acotar a todos aquellos protagonistas de la primer arquitectura racionalista o prerracionalista española que acabaría eclosionando en los años 30; año el de 1925 que además coincide con toda la reorganización de la madrileña revista Arquitectura. Sin olvidar las proximidades de otros acontecimientos destacados, como fuera la publicación por Ortega y Gasset, en ese mismo año de 1925, de La deshumanización del Arte, que venía poner un punto de ruptura en todo el tratamiento programático verificado por las Vanguardias artísticas desde el final de la Primera Guerra Mundial. Así, se produjo, además en paralelo, ‘Le rappel a l’ordre’, un libro de ensayos del poeta y artista Jean Cocteau, publicado en 1926, que supondría un momento de impase en toda la motricidad formal de la década de los acelerados años veinte. El retorno al orden se asoció con un renovado interés en el clasicismo y la pintura realista y con un enfriamiento de todas las rupturas que se habían sucedido desde el comienzo del siglo. En la misma línea se había producido en Italia la secuencia de Valori Plastici desde 1918 y la alemana con Franz Roh y El realismo mágico en 1926, con el artículo publicado en la revista Den Leipzif, Expressionissmus (Magister realismus). Sin olvidar la relevancia previa del texto de Le Corbusier y Amedé Ozenfat, Vers une architecture, publicado en 1923 y fruto de una recopilación de artículos editados en la L’ Esprit Nouveau, desde 1921, llamada a ser la dogmática de la nueva arquitectura.

Entre nosotros y a nivel urbano, la centralidad de esos años vendría dada por dos debates paralelos: el tratamiento final de los restos del recinto amurallado y la necesidad de acometer el llamado pomposamente como Plan o Plano de Alineaciones, que dotaría de más racionalidad al callejero histórico, heredero de secuencias anteriores en la formalización urbana que demandaban las transformaciones del siglo en curso. Si la lenta extinción de la muralla y su abandono procedía de la perdida de su valor defensivo y fiscal, lo que va quedando desde 1882 son debates sobre su utilidad física y formal y sobre su carácter de cantera virtual en el suministro de material constructivo, como ocurriera en marzo de ese año para el levantamiento del Seminario diocesano. El largo viaje del Plano de Alineaciones solo refleja un permanente desencuentro entre los grandes propietarios de fincas y solares y los gestores municipales, del que ya anotaba en mi texto de 1992, Arquitectura moderna y contemporánea, en la trilogía La provincia de Ciudad Real III, Arte y Cultura: “Desde 1900 a 1922, la ciudad espera tener su Plan de Alineaciones, produciéndose en 1918 la creación de una comisión para la reforma de las Ordenanzas y en 1920 la constitución de la Junta de Solares; pero en cualquier caso la situación de la ciudad en el plano de Martín Sofí es similar a la descrita en la cartografía anterior. Por ello el Plan de Renovación de 1924 plantea una lista de actuaciones interminables”. Ambos registros, murallas y Plan de Alienaciones –que pueden rastrearse en el Libro de Acuerdos Municipales y en la prensa del momento– componen, junto al problema de las aguas, la incipiente electrificación del municipio, el “problema de la vivienda para las clases modestas” y el naciente higienismo urbano, buena parte de las realidades que ocupan y preocupan los asuntos municipales. Entre otros destacado, el ya citado problema de la vivienda que verá diferentes fracasos y alternativas. Baste recordar que el definitivo proyecto de Casas Higiénicas y Baratas se redacta por Telmo Sánchez en 1923, en la “Quiñonada del marqués de Casa Treviño”, a extramuros de la ciudad, como reflejo de las limitaciones espaciales halladas en el interior; y que en 1926 se denomina enfáticamente la actuación de las CHB, como Ciudad Satélite, al tiempo que ve reducido su impacto, al pasar de las 220 viviendas iniciales a sólo las 26, finalmente construidas. Dos años más tarde de la primera fecha, en 1925, se redacta, también por Telmo Sánchez, en las Huertas del Hogar Provincial, el proyecto –igualmente fallido– de viviendas para funcionarios, donde el autor ya captura la reflexión continuada “sobre la imposibilidad de la racionalidad organizativa intramuros de Rondas”.

Y es desde esa caracterización de los asuntos fundamentales, donde cobra valor documental el referido Plano Censo de 1925. Que no es, ni lo ha sido nunca –tampoco lo pretendió en sus orígenes– un Plano Ordenador de la ciudad y sus Ensanches y crecimientos. Más allá de la voluntad del control público y de la seguridad ciudadana que despliega el documento, la representación gráfica –que retoma el anterior levantamiento de Benito Chías de 1910– resume lo expresado anteriormente por Carmen Gavira: la representación gráfica como forma de posesión y de control; la organización del mundo y su posesión. Y ello queda claro cuando la lectura del Plano Censo deja de lado las cuestiones que discurren desde 1890 hasta el 18 de febrero de 1927. Fecha ésta, en que se debate la moción de Antonio Prado destinada a convocar un concurso entre arquitectos para la redacción del Plan de alienaciones; al tiempo que, posteriormente en 17 de marzo 1927, se modifican las bases del concurso anterior, para limitar las zonas del ensanche a dos áreas: la carretera de Miguelturra a Ciudad Real, con dos franjas a ambos lados de 100 metros de profundidad y calles trasversales de 25 metros; y las huertas de la Poblachuela. Lo que parece claro en la propuesta del concurso de 1927 –dotada con premio de 6.000 pesetas– es que más que un Plan de Alineaciones –como habían sido los desarrollos puntuales practicados desde 1918 por Florián Calvo y las posteriores colaboraciones de Telmo Sánchez y Mateo Gayá, que llegan hasta 1923, con la aparición como Arquitecto municipal de José Arias– lo que se convocaba era un Plan de Ensanche, retomando la lejana propuesta de 1906 del alcalde Heriberto Ruiz Úbeda, de “levantar un barrio obrero a lo largo de la carretera a Miguelturra”. Realidades estas –de hipotéticos ensanches de población y de ordenación del recinto intramuros– que escapan a las capturas realizadas por Sofí Heredia y Ruiz Arche en 1925. Y que formulan anticipadamente las limitaciones del crecimiento y del desarrollo urbano.

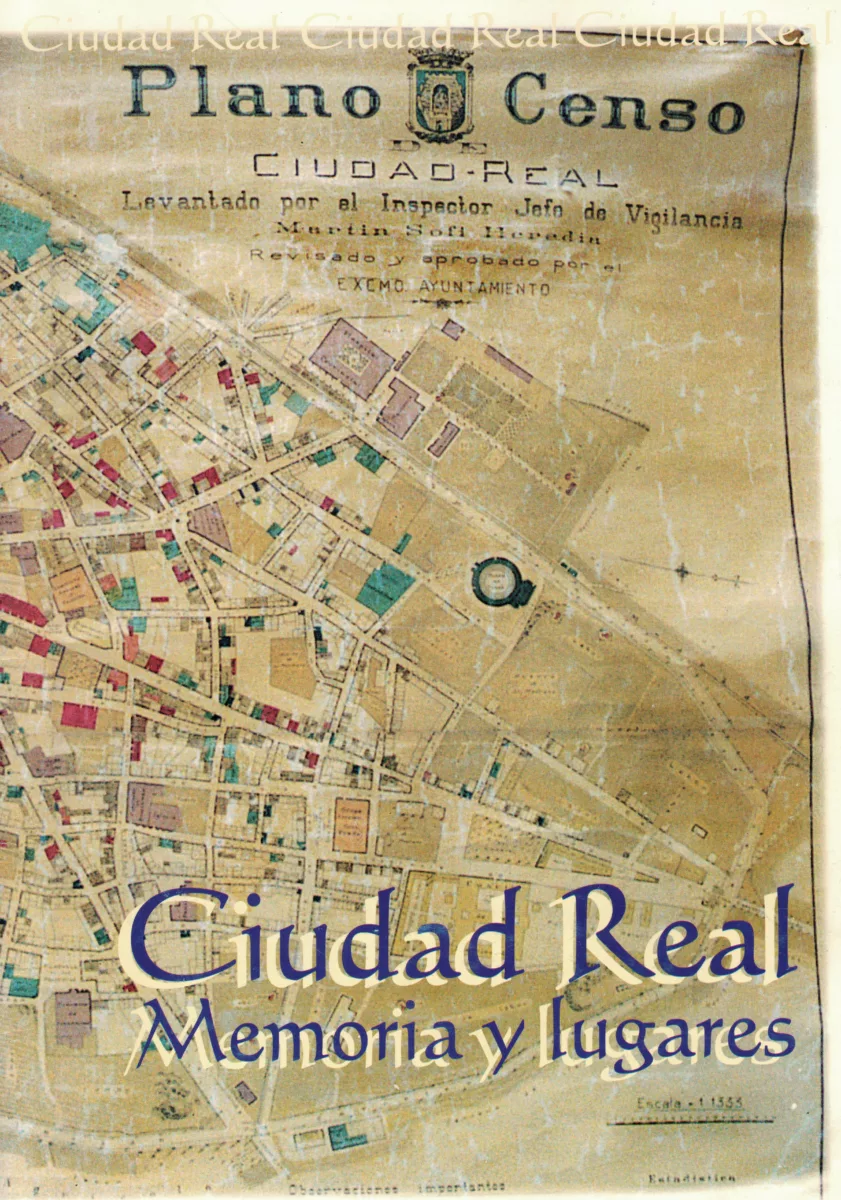

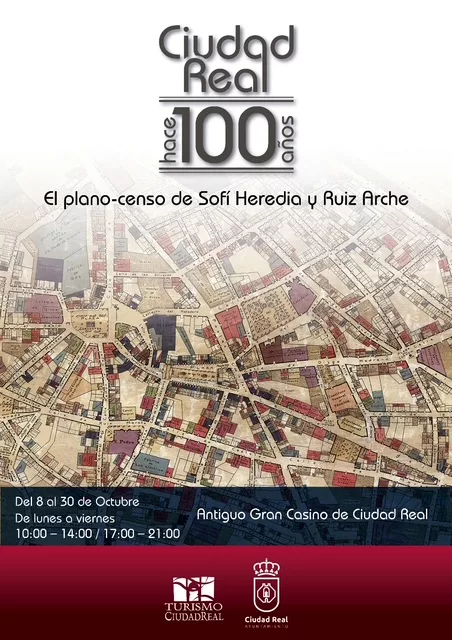

Post scriptum. La persistencia simbólica del Plano censo de Sofí Heredia y Ruíz Arche, y sus atributos, queda clara cuando observamos como ha sido encarte de otras actuaciones previas en temas relacionadas con la ciudad. Así en 1991, sirvió para el cartel de la exposición Casi un siglo de historia, en el Museo Provincial. Y en 1996, era parte de la portada del álbum coleccionable de la cadena COPE, Ciudad Real. Memoria y lugares.