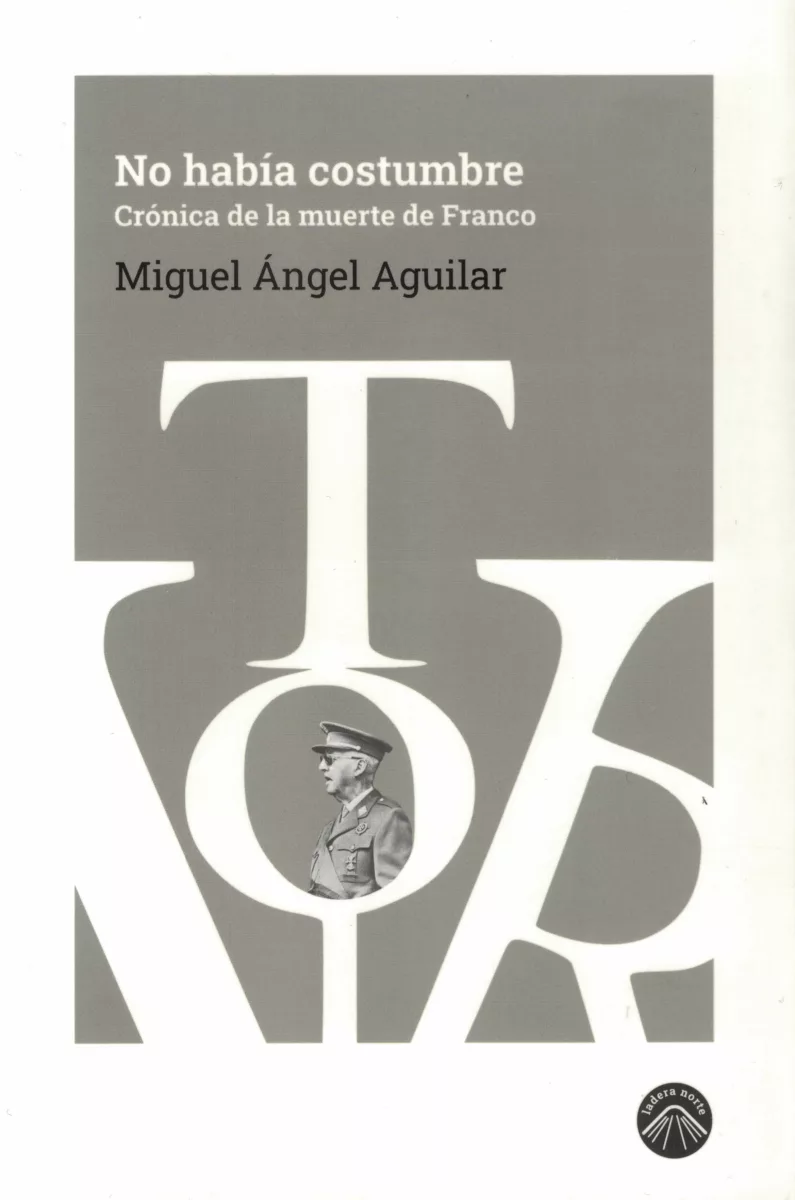

“El vítor o víctor símbolo derivado del crismón del Bajo Imperio romano, adoptado por algunas universidades españolas desde el siglo XIV, especialmente la de Salamanca como emblema conmemorativo de quienes obtenían el título de doctor, en inscripciones murales con pintura rojo almagre o negra, que aún se conservan hoy en día. Tras la Guerra civil española se eligió para ser utilizado en el Desfile de la Victoria (19 de mayo de 1939) y, a partir de entonces, durante toda la dictadura franquista, como emblema propio de Francisco Franco. Probablemente el primer víctor franquista fue el que se pintó en la fachada norte de la catedral de Salamanca y bajo el Víctor la inscripción, aparentemente laudatoria, FRANCISCUS FRANCO, MILES GLORIOSUS. Algunas fuentes especulan con la posibilidad de que el ocultista Corintio Haza hubiera incorporado al emblema símbolos astrológicos para proteger simbólicamente a Franco. Otros, como Zurdo y Gutiérrez, interpretan cada una de sus partes en relación con la alquimia, la astrología y la masonería”. Esto es lo que cuenta Wikipedia a propósito del emblema que ocupa la portada del libro de Miguel Ángel Aguilar No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco –Ladera Norte, 2025–. Quien en los créditos del libro fija el tal Víctor o Vítor, como emblema activo de la jefatura de Estado, según la interpretación que Fernando Estel y José La Rucea hacen en la repetida Wikipedia.

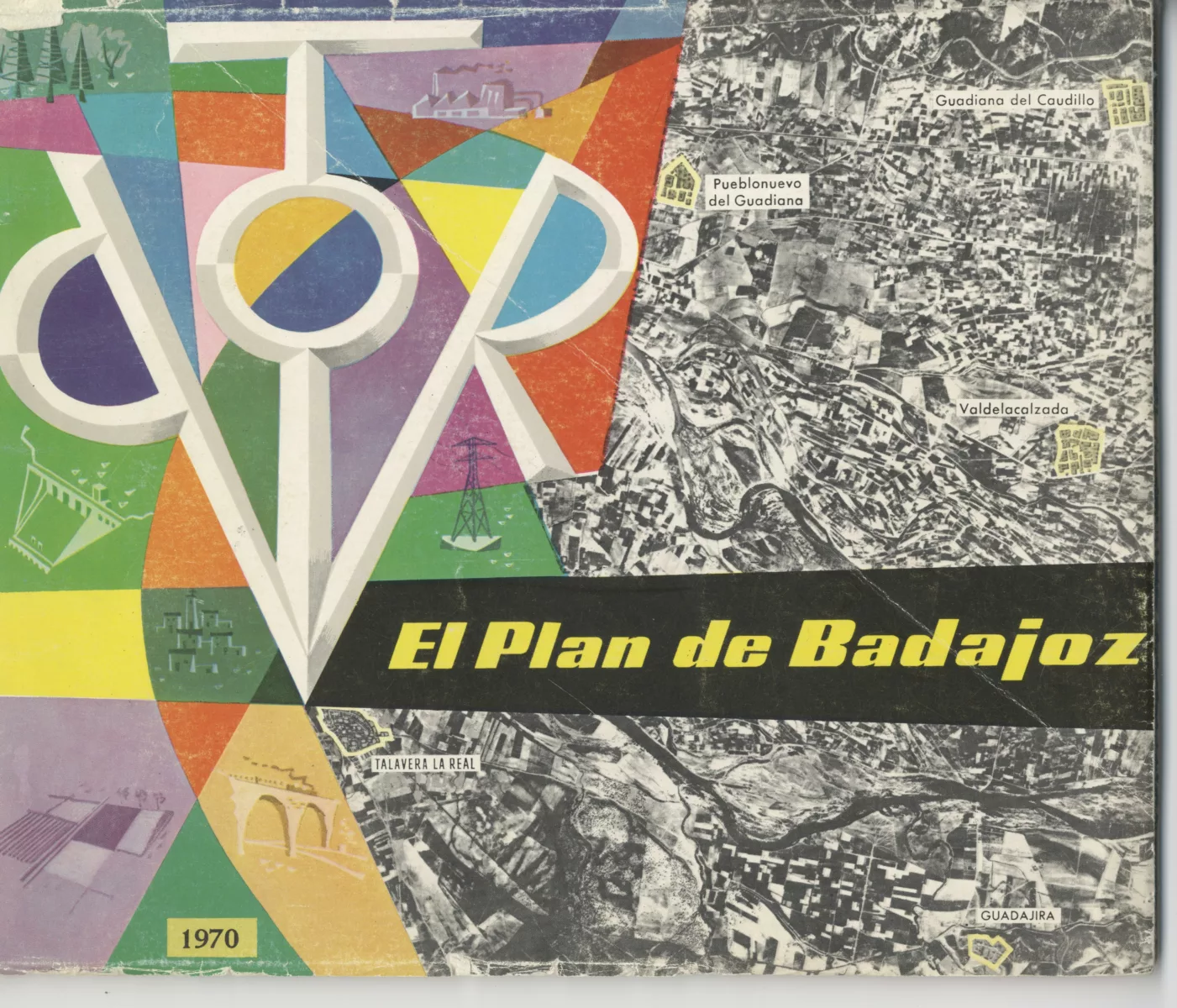

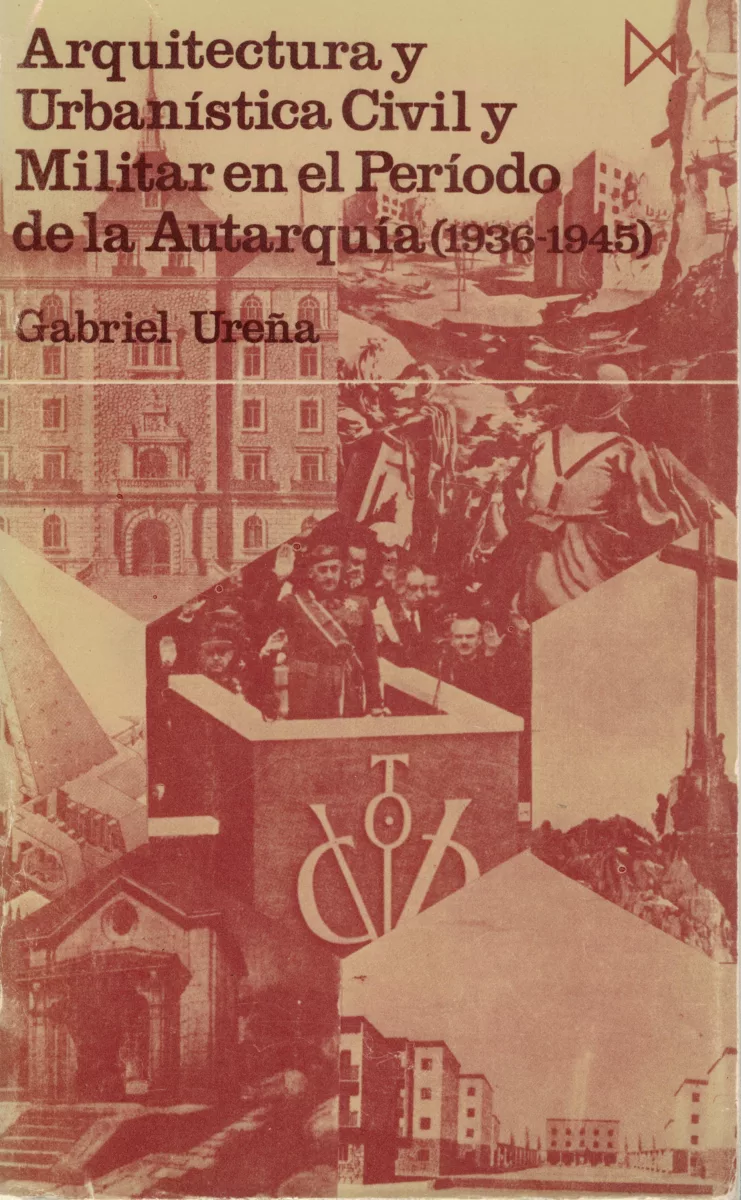

Sorprende que un símbolo de victoria y de la Victoria militar del franquismo, ocupe la gráfica del hundimiento y la crónica del final como hace Aguilar en su libro que se publica a los 50 años de la muerte del dictador glosado. Y ello, esa utilización del Víctor se despliega en otros muchos textos que han estudiado algunos aspectos del franquismo. Baste verificar un rápido recuento entre algunas obras que han recurrido a la exaltación por mediación del Víctor. Así ocurre con la portadas del folleto sobre el Plan de Badajoz de 1970, editado por el Ministerio de Industria –particularmente por la Secretaría Gestora del Plan Badajoz, del Instituto Nacional– de Industria con un montaje que superpone una cartografía de la zona afectada con atributos gráficos de las obras perseguidas, y todo ello con la prestancia simbólica del Víctor bien visible. Incluso esta disposición de la presencia del Víctor se repite en el interior, junto a la afirmación de Franco de “Vengo a esta provincia porque es la que tiene el más hondo problema social”. En 1979, Gabriel Ureña da salida a su obra Arquitectura y urbanística civil y militar en el periodo de la Autarquía (1936-1945), con una portada obra de su hermano Fernando que resuelve a modo de collage. Donde entre otras imágenes relevantes del franquismo – proyecto de Academia de Infantería de Toledo o el Sueño de una exaltación nacional de Luis Moya– el hexágono central aparece ocupado por la tribuna del desfile de la Victoria del 19 de mayo 1939, con el Víctor en el frontal. De 1995 es el trabajo de Ángel Llorente, Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), cuya portada blanca –solo manchada con el logo de La balsa de la medusa, en tinta negra– aparece revestida con el Víctor en tinta roja, donde la caligrafía complementaria alude –según la técnica tradicional de Salamanca– al general como Miles hispanorum gloriosus.

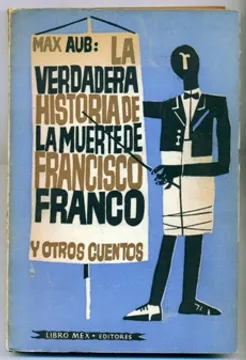

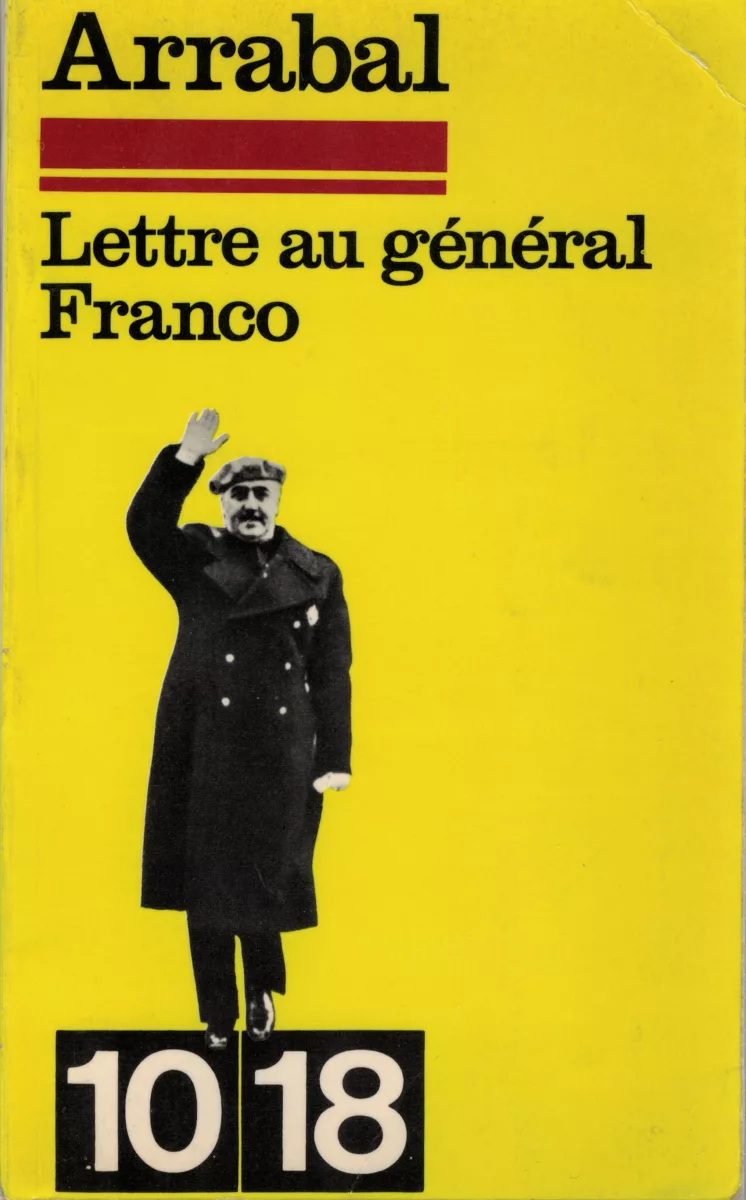

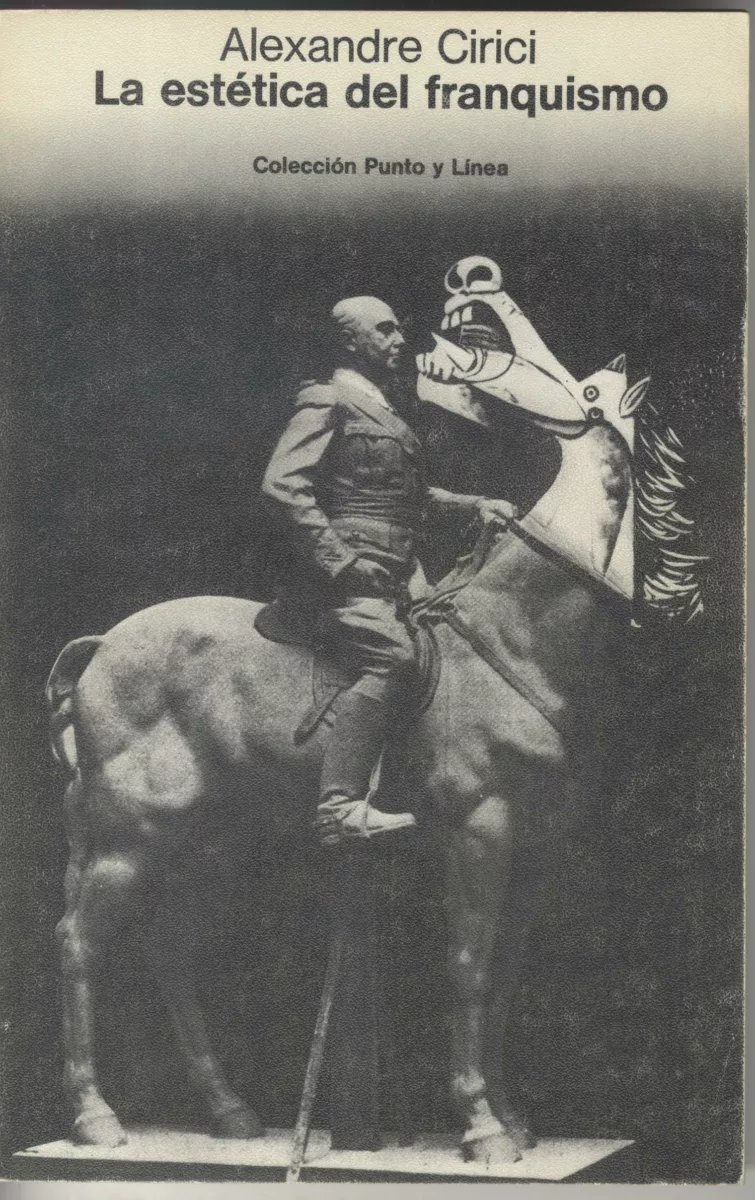

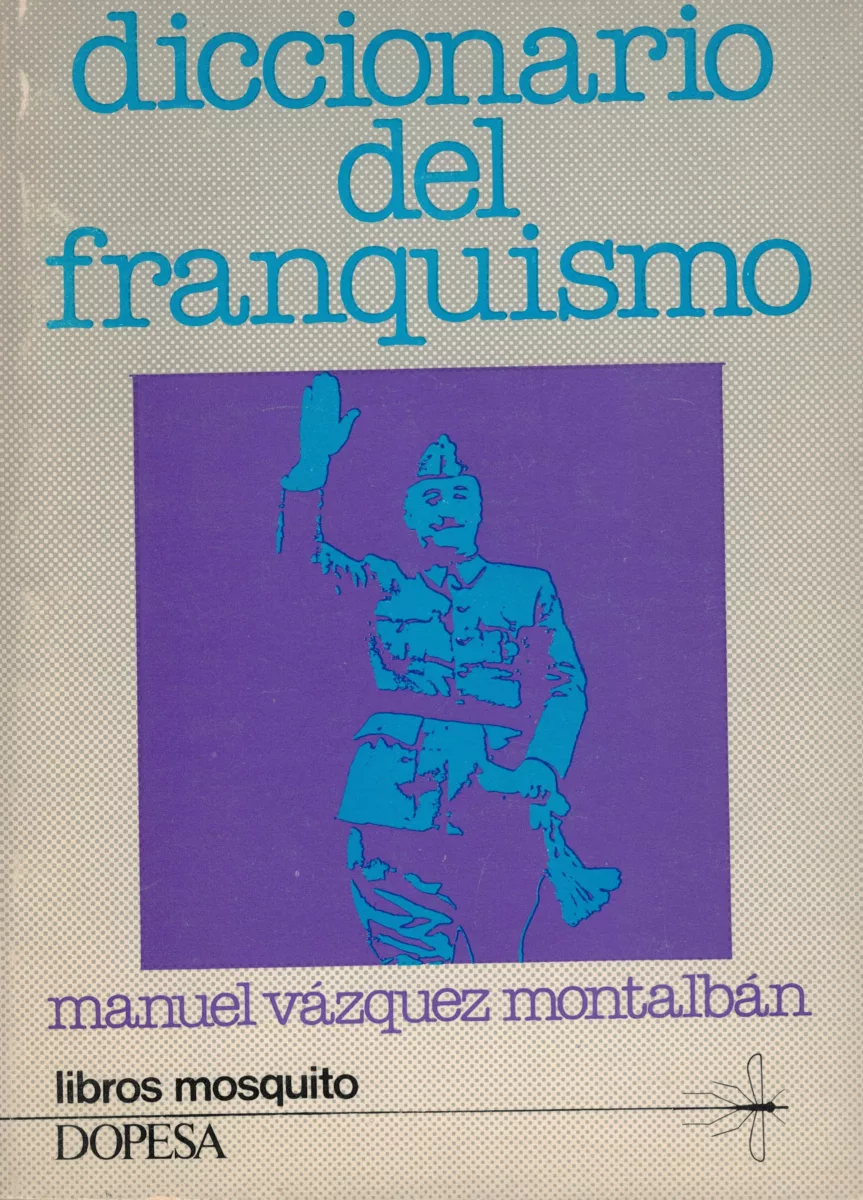

Las objeciones a esta gráfica franquista recurrente y casi en serie, vendría de la mano de otras representaciones que han optado por modelos alternativos al fondo argumental. Desde el temprano libro de Max Aub, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco (1960) solo autorizado en España en 1979, y que cuenta al menos con cuatro portadas. Desde la primera, la del camarero protagonista del relato de Aub, señalando al cartelón del título como si de un Aleluya se tratara; a la de Seix Barral de 1981, con confesionario mediante y retrato de Franco dentro; la mexicana de la UNAM con solo tipografía de 1965; hasta la más reciente de Ediciones del vigía, de 2014 con ilustración de Antonio Santos, de un militarote a caballo de un juguete infantil. El libro de Fernando Arrabal de 1972, Carta al general Franco, está compuesta por una foto con fondo amarillo, de Franco en uniforme de Falange y boina visible, saludando brazo en alto. Similar configuración, ahora vestido de militar y con chapiri, es la recogida por Vázquez Montalbán en su Diccionario del franquismo de 1977. De otra naturaleza son las piezas del número 1 de Caleidoscopio de 1978, con una viñeta de Franco a caballo, emulando un monumento estatuario convencional. Como ocurre con la pieza de Alexandre Cirici, La Estética del franquismo, de 1977, donde el caballo del monumento ecuestre de Juan de Avalos ha cambiado la cabeza por el caballo del Guernica de Picasso, merced al diseño de Ives Zimmerman. Esa diversidad de representaciones posibles se manifiesta en 2015 en el trabajo de Babelia del 28 de marzo, dedicado al franquismo en el tebeo, con cuatro propuestas diferentes. Una de ellas de El Cubri y otra, de nuevo, con el Víctor relatado con anterioridad, componen el poliedro de miradas graficas posibles que pueden desplegarse en este continente visual. Sin olvidar la primigenia triple banderola de 1937.